法国新浪潮代表埃里克·侯麦去世 享年89岁

2010-01-12 08:58:31 来源:时光网

埃里克·侯麦据法新社消息,法国著名导演埃里克·侯麦(Eric Rohmer)于当地时间1月11日(周一)在法国巴黎去世,享年89岁。

侯麦的死讯是由他的制片人玛格丽特-梅内戈(Margaret Menegoz)对外宣布的,据侯麦的亲属透露,他已经入院一个星期了。

侯麦去世后,社会多方表达了哀悼之情。法国总统萨科齐说:“埃里克·侯麦是一名伟大的导演,在未来的几年仍然会教导和激励我们。他的作品经典而又浪漫,睿智而不传统,光明而又严肃,富有情感和道德,他创造了‘侯麦’风格,这将永远被铭记。”

法国文化部长则称:“侯麦的作品很个人化,也很有原创性。他的影片对铁杆影迷和普通观众都很有吸引力。”

美国著名影评人罗杰·艾伯特也特地撰文表达了对侯麦的怀念,他说:“我们失去了一位电影界温和睿智的人文主义者。侯麦有时通过浪漫的方式,有时通过温暖的幽默,来表现影片人物的道德抉择。你无法将他的人物归类,因为他们都有很强的独创性。”

戛纳电影节的负责人Thierry Fremaux也高度评价了这位导演:“侯麦的影片不是一时的流行之作,而是非常经得起时间的考验。他证明了低成本同样可以拍出伟大的作品,这在我们这个时代显得尤为难得。”

埃里克·侯麦是60年代法国新浪潮运动中与戈达尔、特吕弗等比肩的重要人物,他导演的长片作品有25部,2001年,威尼斯电影节组委会将金狮终身成就奖颁给了81岁的埃里克·侯麦。侯麦原是一位文学教授和电影评论家,1950年开始拍摄短片。1963年参加影片《六位导演眼中的巴黎》的拍摄,导演了该片的第4个插曲《星形广场》(1965)。1959年,拍了第一部长片《狮子星座》,获得成功。此后,从1962年起不断拍片,迄80年代拍了14部长片,其中包括两组系列。第一系列是《六部道德故事》(1962-1972)即《蒙索的女面包师》、《苏珊娜的故事》、《收集男人的女人》、《慕德家一夜》、《克拉之膝》、《午后之爱》。

侯麦继六、七十代的《六部道德故事》开始,到八十年代的《喜剧与格言》系列,再到九十年代的《四季故事》,一直孜孜不倦地阐述着他所感兴趣的命题,不厌其烦地纠缠于让人捉摸不定的情感世界。侯麦的电影讲究对白,看似普通,但其实是非常简练与生动的,观者看片时仿如身临其境,体会剧中人物的心路,等影片结束,你已好像认识主人公很久了,重看时恍如老友重逢。侯麦的电影与其他大师最不同之处在于他几乎永远在描写普通青年人的心理状态,而这些看似平常的情节就是影片的全部,我们想要看个故事,但其实其中并没有什么故事,像我们每天的生活,娓娓道来的是我们的生活点滴,平淡中却意味深长。

2007年他还推出了自己的导演新作《男神与女神的罗曼史》。他自己说:“我对电影的热爱丝毫没有改变,也一直用我自己的方式拍片:用不多的钱拍摄一些不卖座的电影。我喜欢拍电影,甚至当我身处摄影棚中,也竭尽全力在作品中展现自然的美。对我而言,诗意的电影风格十分重要。我始终坚持着从业之初发表的文章中阐述的电影理念。”

埃里克·侯麦获奖荣誉·1967年《女收藏家》(LaCollectioneuse)1967年届柏林电影节评委会特别奖

·1969年《慕德家一夜》(Ma Nuit Chez Maude)1969年戛纳电影节金棕榈奖(提名)、1970年奥斯卡最佳外语片(提名)、1971年奥斯卡最佳原创剧本(提名)

·1976年《O女侯爵》(LaMarquesed'O)1976年戛纳电影节评委会大奖

·1983年《沙滩上的宝莲》(PaulinealaPlage)1983年柏林电影节最佳导演银熊奖/费比西奖

·1984年《圆月映花都》(LesNuitsdelaPleineLune)1984年威尼斯电影节最佳女演员银狮奖

·1986年《绿光》(LeRayonVert)1986年威尼斯电影节金狮奖/费比西奖

·1992年《冬天的故事》(Conted`Hiver)1992年柏林电影节普通评审团奖/费比西奖

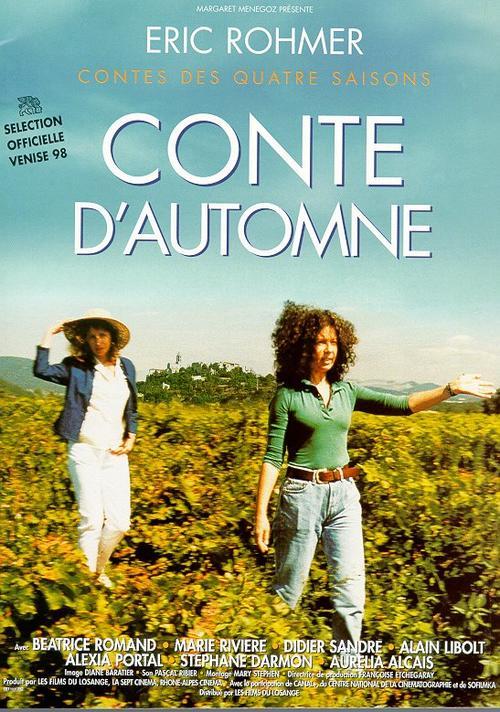

·1998年《秋天的故事》(Conted'Automne)1998年威尼斯电影节金狮奖(提名)

·2001年《贵妇与公爵》(L'AnglaiseetleDuc)2001年欧洲电影节最佳导演奖(提名)

·2007年《男神与女神的罗曼史》(LesAmoursd'AstréeetdeCéladon)2007年威尼斯电影节金狮奖(提名)

埃里克·侯麦10部经典之作回顾

《狮子星座》1959这是侯麦完成的第一部剧情长片,也是他的第一个“道德故事”,这部严格遵循巴赞理论的作品,讲述一个美国小提琴手在巴黎沦为流浪汉的故事,而当希望渐渐幻灭的时候,故事结尾处剧情又翻转成喜剧收场。而这样的结局也显露了侯麦的不成熟,和他后期作品中戏谑性的自发性以及现实主义相比,略显稚嫩。

《苏珊娜的故事》1963作为侯麦“道德故事”系列第二部,仅58分钟的《苏珊娜的故事》深刻地刻画了主人公“我”在面对花花公子朋友对于纯情女孩苏珊娜的欺骗和利用时的道德窘境,“我”尽管不喜欢朋友的油滑手段,却也打心眼看不起苏珊娜。尽管本片没有侯麦此后的作品那样优雅完美,但是这部佳作清晰地显示出这位作家导演在观察方面的特殊能力,并且将这种真实的生活状况重现在电影之中。

《女收藏家》1967正是侯麦“道德故事”系列的第三部《女收藏家》引起了更多大众对这位作家导演的注意。在本片中,法国青年阿德里安到地中海的别墅度假,他的朋友丹尼尔带来一名身份神秘的女孩海蒂,整日更换男友的海蒂仿佛是个“男人收藏家”。阿德里安就如《苏珊娜的故事》中的“我”一样起初看不起海蒂,但后来却发觉她愈来愈有吸引力。在这个故事中,侯麦精确地刻画了中产阶级生活的浮光掠影,探讨了现代文明中男女的暧昧关系,以及道德与肉体忠贞的纠缠。而这部引起广泛关注的影片也为侯麦赢得了下一部杰作的拍摄资金。

《克莱尔之膝》1970“道德故事”系列第五部《克莱尔之膝》以细腻婉约的气息成功塑造了一个中年男子的复杂性心理,他迷恋着青春期少女的肉体,却又在现实压力下抑制自己的冲动。这部影片充满了睿智的对白以及迷人的摄影画面,这也正是此后侯麦作品被推崇的元素。上乘的剧作和表演,使这部影片成为一部引人入胜的佳作。而且没有人能够抗拒侯麦的洞察力以及在表达自己观点时所运用的催眠术和说服技巧。

《午后之爱》1972作为“道德故事”系列最后一部,主人公跨进了婚姻的围城,如今他必须面对出轨的诱惑。侯麦观察人物的细致入微,使得影片非常精巧,特别是对小资男人既迷恋女性的肉体,但却又因为其崇尚的是柏拉图式的精神恋爱而出现的委琐彷徨的复杂矛盾心态描写得很精彩,无论男女都在两性爱情角力中的失衡而导致肉欲和精神的混乱和分离。

《沙滩上的宝莲》1983本片是“喜剧与谚语”系列的第三部。少女波琳和她性感的堂姐玛利恩来到风景秀丽的大西洋海岸度假,各自经历爱情。这部极简主义的影片将少女的纯真跟成人世界的虚伪两相比照,风趣而辛辣,依然充满侯麦一向机智风趣的对白,以一个涉世未深的女孩来看待成人世界充斥的性生活和虚假的感情,并用她的真诚对比着成人的虚伪和私欲。影片获得了柏林影展最佳导演奖。

《圆月映花都》1984本片是“喜剧与谚语”系列的第三部,而它所围绕的谚语则是“有两栋房子的人失去了他的头脑,有两个女人的男人失去了他的灵魂。”这部影片和侯麦的大部分作品相比较来看是忧郁的,影片的镜头几乎是布列松式的朴素节俭,片中时常被长时间的无声所间断,镜头的色调以幽蓝为主,诠释出女主人公路易斯那种孤独的凝重感。

《绿光》1986《绿光》是侯麦“喜剧和谚语”系列的第五部,是一部文艺佳作,影片在写实中融入了一丝童话色彩,在即兴创作的外表下有着严谨的结构和自然的表演,共分为十九个段落,相当松散,没有起伏高潮,观众与女主角一起淡淡地分享着她的寻找幸福的历程。影片获得了威尼斯影展的金狮奖,也是侯麦作品中最被人推崇的。

《秋天的故事》1998本片是“四季故事”的终结篇,也被认为是侯麦最具迷人魅力的作品之一。影片主题围绕着中年人的成熟,逐渐接近收获的时刻。影片依然沿袭了导演一贯的清新淡漠的散文式风格,尽量弱化戏剧性的同时,以幽默生动而又富于智慧的对白取胜,将现代男女那种不能言的爱情观感通过自然的镜头逐一呈现。

《男神与女神的罗曼史》2007本片是根据17世纪法国小说家于尔菲(Honore d' Urfé)的《阿丝特蕾》衍(L'Astrée)改编而成,也是侯麦的最后一部作品。在影片中他秉承其一贯擅长的对话体爱情故事,诉说了一个古老而美丽的神话,继续剖析耐人寻味的人生命题。

相关电影问答游戏