【重读大师】纪念安东尼奥尼诞辰一百周年

2012-09-10 09:34:05 来源:时光网

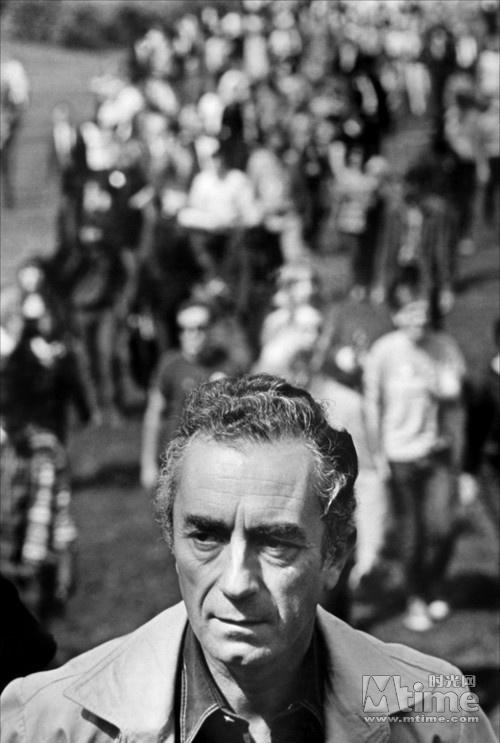

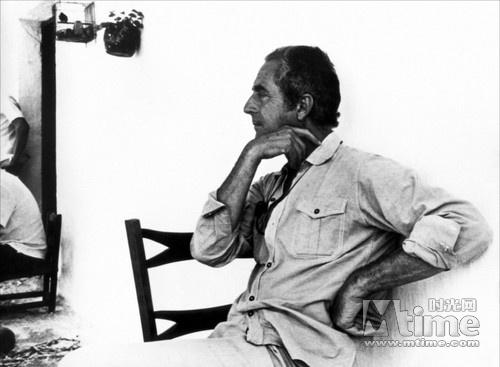

1912年9月29日,米开朗基罗·安东尼奥尼出生于意大利北部的历史名城费拉拉。从最初热爱建筑和戏剧到走入电影的世界,在生命长河的94年中,他给意大利带来了惊喜,带来了荣耀,也给世界电影和当代艺术留下了浓墨重彩的一笔。2007年7月30日,当他与英格玛·伯格曼同日与世长辞的时候,我们怎能不扼腕叹息:一个属于艺术电影的黄金年代终结了,老一辈电影人纷纷星陨,只留下胶片上的斑驳光影。今日,时值安东尼奥尼一百年诞辰,我们也只能通过这些窄小的方格,去阅读大师们曾经思考和讲述过的人生。

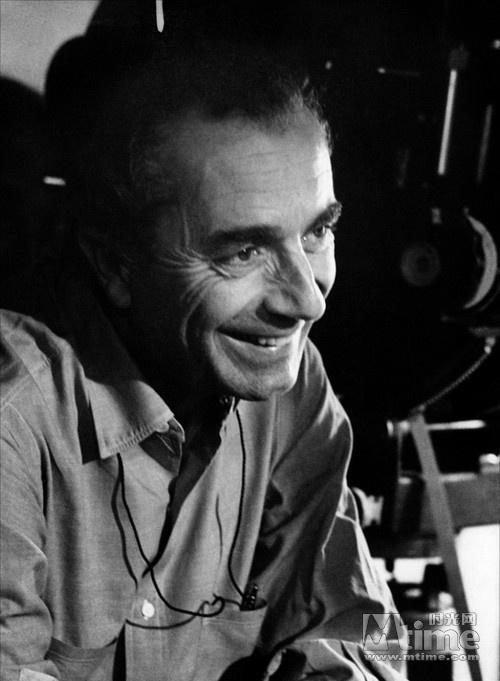

壹。谁是安东尼奥尼?“谁是安东尼奥尼?”,这是任何一个影迷都不会问出口的“门外汉”问题,这同时也是一个“专业学者”无法轻易给出答案的问题。他是一个导演,但似乎不仅仅是个拍电影的人;他是一个哲人,但他并不晦涩难懂;他是一个斗士,但也并不像戈达尔那样锋芒毕露;他的作品不多,可每部都在影迷口中传诵;他的影片没有惊心动魄的剧情,却让人久久不能忘怀;他的作品能让一些人睡着,却能让另一些人惊醒……这就是安东尼奥尼,我们很难把他限定在一两个词当中。

安东尼奥尼是纯粹的,他毕生表达的是同一个主题,作品也有着统一的风格。安东尼奥尼又是多元的,他从未囿于某种陈规而止步不前。他是古典的,又是现代的,他是新现实主义的,又是超越新现实主义的,他是难以超越的,又是提供养分的,他存在于历史之中,又真实可触。

当我们津津乐道于安东尼奥尼从三大电影节奖杯到奥斯卡终身成就奖的巨大成就(包括5个威尼斯、4个戛纳、1个柏林和1个奥斯卡终身成就奖)时,我们似乎忘记了这个如今被高奉神坛的人曾经的默默无闻,甚至被定义为中国的“敌人”。在他的晚年,满头银丝的安东尼奥尼也只不过是一个中风后言语不便的老人而已,在被神化的身份背后,只是一个依靠轮椅代步的敏感的生命。这个人曾经用他的作品闪耀世界,影响了后辈千千万万的电影人,当他垂垂老矣、病痛缠身,对电影的热忱却丝毫未减。在92岁高龄,只有左手能活动的情况下,还想努力拍片的他,为影迷带去了最大的安慰和激励。

当我们平静心情,仔细回首那些作品,银幕背后的那个身影就会越发明显。安东尼奥尼只是一个和我们分享想法的人,对于生命,对于爱情,对于社会;而在每一个故事中,他观察和讲述的正是我们所处的这个世界,和我们这些迷失其中的人。安东尼奥尼似乎永远在旁观,但从来没有高高在上——他在云端,更在凡尘。或许正如他借《云上的日子》中的导演之口所说的,“我只是一个懂影像的人”——这句话也许是安东尼奥尼对自己莫大的赞赏。

安东尼奥尼的【四种身份】

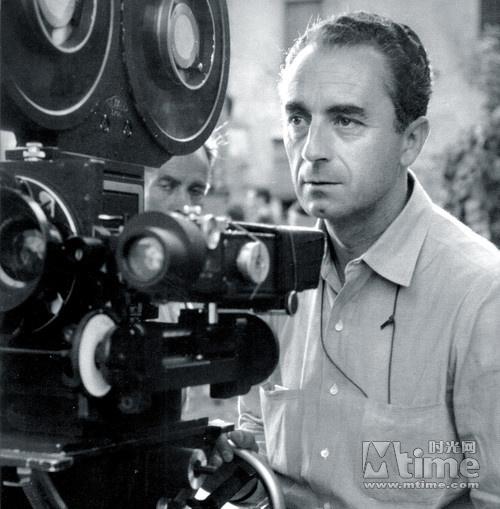

安东尼奥尼的【四种身份】影评人正如“《电影手册》派”那帮掀起影坛新浪潮的导演一样,安东尼奥尼也是由影评人开始走入电影界的。1936年6月30日,经济学专业毕业的他在日报《波河通讯》上发表了影评处女作,由此开启了他的影评人生涯。1936年到1949年间,安东尼奥尼前前后后共发表了200多篇影评,同时,他还做过电影学校的旁听生,拍摄了自己的短片作品,并担任过大导演的助手。也就是说,在这段时间里,一手影评一手创作的安东尼奥尼的思维一直在“表述的语言”和“批评的语言”之间摇摆。影评人的生涯,也许是在安东尼奥尼电影观念的形成过程中写下的第一笔。

编剧事实上,安东尼奥尼的作品几乎都是自己担任编剧的,甚至还要自己剪辑。对于一个艺术电影的作者来说,是无法在分工合作的流水线上生产出满意的作品的。1952年,安东尼奥尼与另一位意大利导演费德里科·费里尼合作写出了一个剧本,这部名为《白酋长》,带有喜剧色彩的作品在安东尼奥尼的编剧生涯中并不引人注目,但它却是费里尼第一部独立指导的影片。几年后,《浪荡儿》一片的拍摄给后者带来了世界级的荣誉。

副导演1942年,安东尼奥尼得到一个做助理导演的机会,他的第一个合作者便是罗西里尼。不过,由于这是一部在墨索里尼授意下拍摄的作品,安东尼奥尼对影片的内容漠不关心,而是跟随罗西里尼学习了大量场面调度和镜头设计的技巧。这次合作使他受益匪浅。此后,安东尼奥尼来到巴黎,跟随马塞尔·卡尔内拍摄《夜间来客》。据说这次合作并不愉快,卡尔内的傲慢让安东尼奥尼非常不满。其实,《夜间来客》的古装题材和卡尔内传统的导演手法已经无法满足开始有主见的安东尼奥尼了。

纪录片作者在拍摄自己的第一部长片之前,安东尼奥尼已经攒钱拍了不少纪录短片,包括那部新现实主义风格的《波河的人们》。纪录片的特殊角度给安东尼奥尼带来了对现实的全新理解,也正是因为曾经试图拍摄关于精神病医院的纪录片的经历,我们可以更好地理解安东尼奥尼后来在作品中关注的人的内心世界的异化。从这些纪录片开始,安东尼奥尼开始了他展示“现实”的第一步。

【五大关键词】解读安东尼奥尼

贰。【五大关键词】解读安东尼奥尼

现代爱情故事生活在被工业文明改变的繁忙而冷漠的都市,被裹挟在消费主义浪潮中的人们只能惶惶不可终日。他们富裕光鲜,他们谈情说爱,他们唯独不知晓自我,唯独不知道如何去爱。安东尼奥尼以闲手信笔的爱情小品,触动你内心深处最为柔软的部分。

1.内心现实主义上世纪60-70年代,现代主义成为欧美社会流行思潮,从文学扩展到音乐、绘画、电影以至于所有的文艺领域。质问、颠覆和反思充斥社会,人们走进艺术馆、咖啡馆和电影院高谈阔论,从现代派文艺作品中寻找精神寄托,一系列现代派电影大师也纷纷涌现:沉郁婉转的伯格曼,迷恋内心的费里尼,颠覆传统的戈达尔。与此同时,从意大利新现实主义起步却不愿意做新现实主义继子的安东尼奥尼,也将自己的摄影机从穷街陋巷移至富丽堂皇的客厅,从偷自行车的人移至那个自行车被偷的人,从新现实主义转向了内心现实主义。

2.女性的观照视角安东尼奥尼不再关心底层人们事无巨细的日常生活片段,而是痴迷于对中产阶级情感世界的描述。在长片处女作《某种爱的记录》里,女子便在丈夫/物质与情人/情感之间纠结。《失败者》中无动机和无意义的犯罪行为,《不戴茶花的茶花女》中在电影圈痛苦挣扎的女明星,《女朋友》中因感情执着而两次自杀的“女朋友”,《呐喊》中最终纵身一跃的离家漂泊者……在早期作品中,他逐渐形成自己独特的叙事基调和拍摄风格:多从女性的观照视角切入,用“无情节”的“反电影”结构方式,反映中上层社会人物的内心世界。

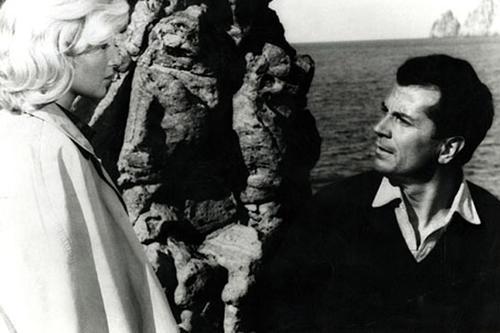

《奇遇》3.疏离情感三部曲他最为著名的“情感三部曲”,命名为“疏离情感三部曲”或许更贴切。《奇遇》中,安娜失踪了,寻找她的好友克劳迪亚却与安娜的男友桑德洛坠入爱河,于是安娜的失踪变得无足轻重。镜头似乎调转了头,转到两人的恋爱上,对安娜的下落则不了了之。由此,叙事的随意性,就像随时可以发生也随时可以终结的感情。然而,当克劳迪亚沉溺在甜蜜之中时,却发现桑德洛和另一个女人在一起。在结尾那个经典的长镜头里,女子坐在长凳上哭泣,面朝汹涌的大海,身边是高耸而冰冷的砖墙,于是,在水与土的双重胁迫下,两个人的感情就如同冰与火的隔绝。对他们来说,相爱只是偶然,隔绝与孤独才是常态。

在《夜》里,一对作家夫妻发现彼此并不热爱,两人相继寻找新的恋情,试图打破沉闷的生活。迷惘的妻子丽迪亚在夜晚街道上徘徊,镜头也左右巡弋,时而转向街边的建筑,时而跟随飘落的树叶,情感同这个“出走的娜拉”一般,都不知道何去何从。而在《蚀》中,离开了富裕男友的女子维多丽娅再次与股票经纪人皮埃罗恋爱,却发现两人在物质/情感上存在价值观的巨大差异。在股票市场里,到处都是追逐财富的人们,他们因为波动的股票走势而哭笑生死,人头攒动中,她彻底的迷失了。

《红色沙漠》4.不同背景下的都市爱情到了被誉为“电影史上第一部真正的彩色片”的《红色沙漠》时,内心情感开始借助隐喻色调直呈于观众面前。黄色烟雾弥漫的天空是被污染的自然环境,冷银色的钢铁架是工业化的生存境遇。庞大冰冷的机器占据镜头的主要空间,处于构图的后景或边缘位置的渺小女子无时不在不安之中,正如无处不在的点缀般的红色物体。因为一场车祸,她的精神变得不正常,不能跟丈夫和孩子正常相处,甚至情人都不能让她摆脱恐惧。面对异化人群之海洋,她如同身处孤舟,无一瓢可饮之水。

在后期电影中,安东尼奥尼仍然不厌其烦地讲述一个又一个发生在都市的现代爱情故事或无爱故事。在类似费里尼《八部半》的《一个女人身份的证明》中,准备拍摄一部爱情电影的导演尼科洛·法在寻找着心中面目模糊的女演员,女友们或失踪,或怀上了别人的孩子,他想要的却只是孤独,就像影片结尾在苍茫宇宙孤独旋转的星球。在他的最后一部电影,即与王家卫、史蒂文·索德伯格合拍的三段式影片《爱神》之中,属于安东尼奥尼的《危险临界线》片段则通过展示丈夫在妻子和情人之间的爱欲纠葛,诘问爱情的本质,是欲望,还是孤独?

“国际反革命导演”安东尼奥尼不了解这个大国背后藏着多少不为人知的东西。艺术家没有国界,艺术家应该摒弃政治偏见,他只是不满足于成为某种政治话语的传声筒,他也只是要呈现自己眼中的中国,并在历史的缝隙中流露出一些真实的细节。

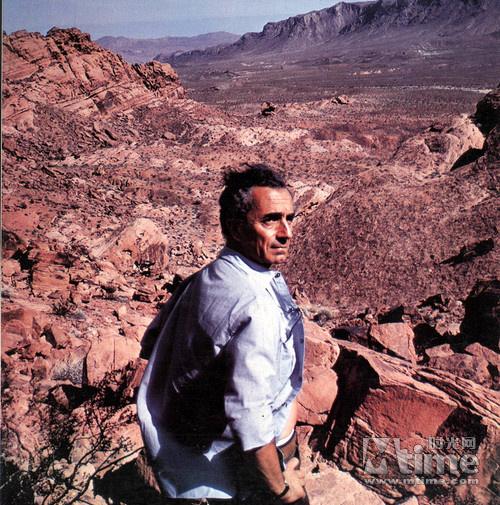

藉由《波河的人们》奠定新现实主义后起之秀地位的安东尼奥尼,早期无疑是“左”的。受到席卷欧美的学生运动的影响,他到美国后拍摄了反映越战时期学生革命运动的《扎布里斯基角》,以十足老愤青的姿态展现了驾机逃亡、荒野交欢和资本主义大楼爆炸等场景。正是这种“左”,使他获得了被邀请到中国拍纪录片的机会。然而,到了中国,这种“左”便变成了不折不扣的“右”。

“红领巾,胸前飘,听党指示跟党走,气死安东尼奥尼,五洲四海红旗飘。”中国文革时期的儿歌多半朗朗上口,为的是便于传唱、扩大宣传。身在大洋彼岸的安东尼奥尼,大概还不知道自己在中国已“臭名远扬”,也不知道他有没有看过中国为批判他而出版的“专著”《中国人民不可辱——批判安东尼奥尼拍摄的题为〈中国〉的反华影片》,估计这本书也只在中国流传过。

但他却知道自己因为一部纪录片让这个大国的领导人很是不满,因为本是秉承着“政治任务”拍“命题作文”的他,却要坚持呈现自己的所见所闻。他被指怀有“资本主义不良居心”,大概是因为他给底层人们长时间的面部特写,却不知道多给领导人几个镜头;他不满足于只拍摄粉饰出来的“太平盛世”,而总是不自觉地把镜头转向一旁的真实面貌;他甚至还粗心地没有事先透彻研究中国的意识形态镜语方式,竟然把“南京长江大桥拍得反过来”,十足的一副“颠覆”、反叛姿态……唯一合格的大概只有那个更为朗朗上口的主题曲:“我爱北京天安门,天安门上太阳升,伟大领袖毛主席,指引我们向前进。”这首歌中透露出的澎湃红色激情,还有无尚的崇拜,应该是某些人唯一想从这部纪录片中取得的。这个“不知好歹”的安东尼奥尼,坚持的,竟然是艺术。

纪录片《中国》《中国》被当局以“反华”与“反共”为由进行批判,安东尼奥尼也成为了“国际反革命导演”。时过境迁,这位导演仍然惦记着这个“我尊重,然后热爱”的国度。“Andiamo,subito!”(“走吧,这就走!”)——当中国记者问到“您还想回中国吗?”时,安东尼奥尼答道。然而,回到意大利后,安东尼奥尼再也没有来过中国,直到去世。

真实与虚无在作品中,除了对真实(存在)和假象(虚无)的追问,安东尼奥尼仍不忘展示人们肤浅、虚无、自私的生存状态。

60年代中期,随着与米高梅公司签约,安东尼奥尼来到大西洋彼岸拍片。有意思的是,他并没有像其他旅居好莱坞的导演那般,与流水线式的生产方式共振,而是保持了一种谨慎的旁观态度。以至于当我们今日回眸他的作品,会从中发现些许和意大利时期相同的气质,甚至比之“更现代”,“更安东尼奥尼”。

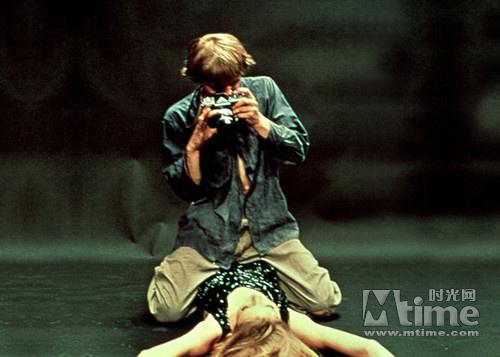

无可否认,安东尼奥尼的英语电影,尤其是《放大》,引起的广泛争议和带来的巨大商业利益,使他的作品在那个特殊年代成为一个显眼的文化符号,继而受到极大的追捧。

《放大》《放大》讲述一个摄影师无意中拍摄到一宗谋杀案的行凶照片,他不断试图通过照片寻找真相,最后却走进越来越深的空洞和迷茫之中。片中生活空虚、没有目标的摄影师托马斯(这个人物与以前的人物相似)在不断“放大”照片寻求真相的过程中,却遭遇了最直截了当的阻碍,那就是虚无。照片越放大越模糊,托马斯本人也被裹挟到这种巨大的潮流当中,以至于最后参与到那群嬉皮士不存在的游戏当中。安东尼奥尼的问题很简单:“什么是真实(存在)?”但是,没有人能够回答。即便是托马斯这般以摄影为业的人,也无法弥补他的照片与现实之间的巨大落差。

在这种对真实(存在)和假象(虚无)的反诘背后,安东尼奥尼仍不忘展示“摇摆伦敦”下人们肤浅、虚无、自私的生存状态。正如《奇遇》中人们游移不定的注意力很快就从失踪的同伴身上移开而沉醉于各自的生活一样,《放大》中角色的情绪化表现得更为强烈,托马斯总是从一件事转移到另一件事,飘忽不定,难以捉摸。在对人的本质的刻画上,安东尼奥尼一以贯之,甚或一步步走得更远。

而《过客》(又名《职业:记者》)几乎可以看作对《放大》的呼应,在对外在世界的真实(真相)进行质疑之后,影片转向了对人本身(身份)的追问:互换身份之后湮灭了自我,还是自我本身就并不存在?安东尼奥尼哲学化的终极探索必然没有答案,而这种对异化社会中人性的贫瘠与卑贱的忧虑,在来到美国这个高度工业化和现代化的国家之后,只能是有增无减。

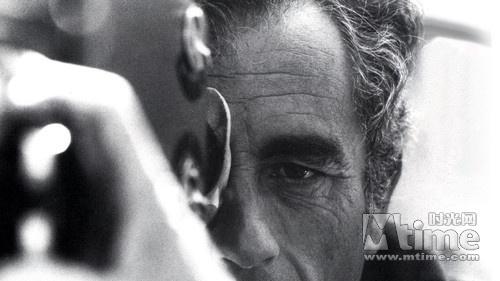

简约与暧昧在观看安东尼奥尼作品的过程中,我们无法不集中注意力去分析他的画面,因为很少有导演能将画面的重要性提升到这样的高度——远远超过了故事本身。

如果只能用一个词来形容安东尼奥尼的风格,那就是“简约”,尽管这个词显得太空泛,因为几乎所有的现代艺术,都可以和简化或者极简主义扯上关系。但是安东尼奥尼作品中寥寥的对话,干净的镜头,直截了当的叙事节奏仍然十分醒目。大量的中近景,缓慢而不断地移动,这样的运镜使得单个镜头中包含了丰富的内容,也滋生了理解的多义性。在观看安东尼奥尼作品的过程中,我们无法不集中注意力去分析他的画面,因为很少有导演能将画面的重要性提升到这样的高度——远远超过了故事本身。没错,安东尼奥尼在工巧于画面的同时,大力消解着传统意义上所理解的“故事”,他的影片情节几乎都可以用一句话概括,而且总是用一种模棱两可的方式结尾。

其实,这种暧昧的叙事风格从一开始就奠定了基础,从早期《某种爱的记录》结尾时倚门而立的女主角宝拉,到《不戴茶花的茶花女》结尾时克雷拉的两行清泪,一直到《奇遇》结尾时不知是否会回来的安娜……安东尼奥尼始终用这种开放式的结局留下绕梁余音。到了晚年,这种对导演调度的简化和对戏剧性的削弱更为明显,就如《云上的日子》由四个平淡如水且毫无联系的故事组成一般。男女邂逅和缱倦的情愫成为贯穿全片的线索,对于爱情和人与人关系的思考也成了安东尼奥尼在这部作品中的表达核心。

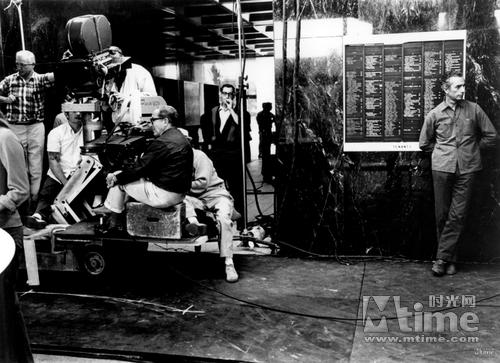

《云上的日子》《云上的日子》由当时已经抱恙的安东尼奥尼和文德斯共同完成。而具有某种象征意义的是,在他不断拍摄电影的一生中,安东尼奥尼作为导演的地位越发的边缘化。他并非在放弃对影片的影响和支配,只是在臻于成熟的手法和日趋完善的美学观念下,影片走向了一种去雕饰做作、去戏剧性的流畅状态。而和同时代的导演对现实的深刻介入或者逃离所不同的是,安东尼奥尼始终保持着一种若即若离(暧昧)的审视态度,正因为如此,他的作品才历久弥新、余味悠长。

迟来的大师安东尼奥尼用他的作品和美学观念,更新着我们对电影的认知,甚至在某种意义上影响着我们对世界的看法。正因为如此,对安东尼奥尼如何溢美都不过分。

安东尼奥尼对世界电影的影响无庸赘言,他是那种不受争议便可冠以大师之名的人,他溘然长逝之时世界各地的密集报道就足以证明他并不亚于同时代任何一位艺术家。但是,盛名有时候也会造就妨碍交流的鸿沟,就如深宫大院总是让人产生敬畏之感。安东尼奥尼在中国观众心目中的地位,更由于《中国》引起的风波而显得扑朔迷离。

2004年,北京电影学院举办安东尼奥尼回顾展,播出包括他的早期纪录片在内的大多数影片,一时间成为影迷们的视觉盛宴。随着时间的流逝,现如今我们随手可以买到安东尼奥尼的影碟全集,打开电脑就能在线观看相关视频。但那份对“大师”称号的仰慕,和我们对大师本人的认知之间的落差却越拉越大,以至于最后我们似乎只熟悉那些被冠以“大师”称号的名字,而不知道他们到底何人,或者只是在昏昏欲睡的状态中看完某部“名作”之后,随波逐流地打上满分。

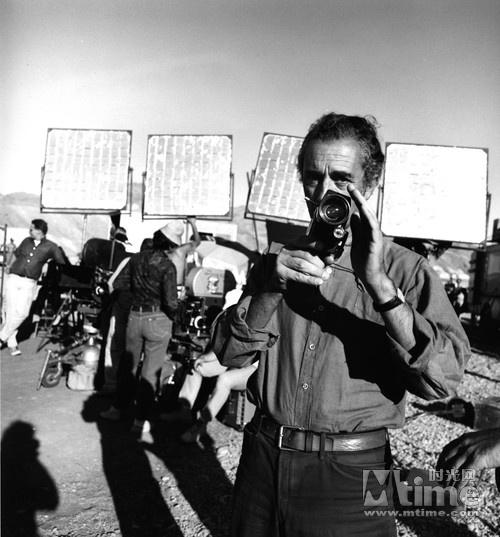

片场一角的安东在没有大师的时代,大师何以成为大师,已经很少有人追究了。但大师却是永存的,正如某人所言:“看大师电影,还有什么意义?因为他们很美,因为电影中有一切:信仰对无神论,死对生,天真对腐化,光明对黑暗,喜剧对悲剧,希望对绝望,爱对不贞,报复对宽容,虐待对受苦,真对不真……”

然而,在网络席卷一切的狂潮中,对经典和大师的解构却逐渐变成时尚,借由否定安东尼奥尼而证明自己“品味独特”的大有人在(正如对鲁迅的批判一样)。大师的作品乃至大师本身,都可以被解构、被调侃,但不容否定的是,在安东尼奥尼与电影相伴的一生中,他给我们留下的不仅仅是那些只能观摩、供奉的作品。更为重要的是,安东尼奥尼用他的作品和美学观念,更新着我们对电影的认知,甚至在某种意义上影响着我们对世界的看法。正因为如此,对安东尼奥尼如何溢美都不过分。

正如我们无法用太华丽的词汇来形容呼吸的重要性一样,作品干净、简练又充满冷静思考的安东尼奥尼并不需要溢美。而我们需要热情如火的歌颂,需要沉重深刻的反思,正如我们需要电影,需要安东尼奥尼。

一百年:安东尼奥尼【十大语录】

叁。一百年:安东尼奥尼【十大语录】

1. 生命对我而言只存在一件事,那就是拍电影。

2. 如果不严肃地介入社会,就创造不出艺术。——1941年,安东尼奥尼在《电影》杂志工作时写下的一句话。

3. 我们知道在表露的意象背后,还有另一个对真实更忠实的意象,在那个之后还有一个,层层包裹……那真正的意象是没有人可以看到的……抽象电影因此自有其存在的原因。

4. 我觉得人说的话太多了,这是问题所在。我不相信言语。我敢肯定遥远的将来人会少说很多,说得更扼要。如果这样,他们会更快乐。别问我为什么。

5. 我计划关注人的关系和举止,把人、家庭和群体生活作为记录的目标。我意识到我的纪录片将仅仅是一种眼光,一个身体上和文化上都来自遥远国度的人的眼光。——安东尼奥尼在拍摄《中国》前寄往北京的“意向书”中说道。

6. 科技的进步如此迅速,但我们还活在荷马时期的道德规则里。

7. 电影批评真正需要的是一种伟大的真诚,一种从容而严格的影评,因为从容,所以严格。

8. 我的电影一向是被追寻的作品。我不认为自己已是这个行业的翘楚,而是一个继续追寻并深研与自己同时代的人们的人。

9. 电影不是一个意象:景物、姿态、手势,而是一个不可溶解的整体伸展的一段时间,浸润融合,决定自己真正的精髓。

10. 在透过影像开始认识这个世界的时候,我认识到影像本身的力量和神秘所在。

一百年:安东电影【十大台词】

肆。一百年:安东电影【十大台词】

1. 妈妈,我现在熟人越来越多,朋友越来越少。(《奇遇》)

2. 今晚我有一种垂死的感觉,是因为我不再爱你了。这就是我感到苦闷不堪的原因。但愿我已经衰老,但愿我的一生已全部交给了你。但愿我已不复存在,因为我不能再爱你了。(《夜》)

3. 只要相爱,没有必要互相了解,也许根本就没有相爱的必要。(《蚀》)

4. 你问我你应该看什么,我问我应该怎么活下去,这是同一个问题。(《红色沙漠》)

5. 警察:职业?造反者:历史学助理教授。警察:太长了,我要写个职员。(《扎布里斯基角》)

6.中国的人民就是这部片子的明星,我们不企望解释中国,我们只希望观察这众多的脸、动作和习惯。(《中国》)

7. 原来一切都是不可预知的,爱与未来,都在那云端。我们的心,可以像热带丛林,潮湿而多雨;我们的心,又像是那天边飘过的浮云,没有来处也不知去处。我们脚踏实地地活着,却又都在追求可望而不可即的属于云那边的世界,那绝对而终极的美丽。(《云上的日子》)

8.我们生活着的世界是不是社会呢?真不知道社会的定义是什么呢,不过就是一些政党的理论而已。(《一个女人的身份证明》)

9.谁想着“稍微”,那就是根本不想去做。(《奥伯瓦尔德的秘密》)

10.别人看到小孩,就看到希望。我例外。看着他们,我只看到相同的悲剧,又要再从头开始,他们无法摆脱我们。(《职业:记者》)

他们眼中的安东尼奥尼

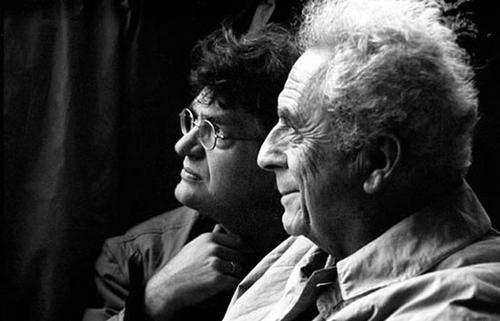

伍。他们眼中的安东尼奥尼维姆·文德斯1995年,维姆·文德斯与安东尼奥尼合作导演了《云上的日子》。说是“合作”,其实是考虑到安东尼奥尼中风瘫痪,行动和语言上有所不便,所以特意请文德斯做“执行导演”。事实上,在片场的安东尼奥尼利用草图、眼神和简单的手势,通过妻子做传声筒,把拍摄工作指导得有条不紊,文德斯只有惊讶和旁观的份。这位德国电影人此后将这段“合作”的日子记录在《与安东尼奥尼一起的时光》一书中,在文德斯看来,在安东尼奥尼的“直觉和经验主义的方式中,一座复杂得令人惊讶的建筑形成了”,而对于这段宝贵的经历,文德斯则说:“陪米开朗基罗度过这段时光,我无怨无悔。”

托尼·诺格拉这位意大利著名诗人也是欧洲电影史上最耀眼的编剧之一,他名下的作品包括塔可夫斯基的《乡愁》,安哲罗普洛斯的《雾中风景》、《尤利西斯的凝视》,托纳多雷的《天伦之旅》,费里尼的《阿玛柯德》、《船续前行》,莫尼切利的《卡萨诺瓦 '70》……然而,最让人印象深刻的,是诺格拉与安东尼奥尼的长期合作。从《奇遇》到最后一部《爱神》,他们之间建立起了深切的默契,诺格拉也直言不讳地表示,“和米开朗基罗工作有点困难,因为他太苛刻了”,安东尼奥尼息影之后,诺格拉也宣布退休。2012年初,随着安哲罗普洛斯的辞世,托尼·诺格拉也在3月21日驾鹤而去,这些见证过艺术电影黄金年代的大师们,最后在天堂重聚。

莫尼卡·维蒂莫尼卡·维蒂对于安东尼奥尼的意义,或许正如茱莉艾塔·玛西娜之于费里尼,安娜·卡里娜之于戈达尔。每一位大师都有心目中的缪斯,她可能是一位演员,可能是一个符号,可能是一套哲学。对于安东尼奥尼的电影来说,莫尼卡·维蒂无疑是一个无法绕过的话题,他们都被对方在自己艺术生涯中留下的印记影响终生。一个是“发达资本主义时代的抒情诗人”,一个是“集冷酷与性感于一身的文艺女神”,安东尼奥尼和维蒂的合作往事,我们只能再去电影里重温了。

王家卫热爱安东尼奥尼的电影人和影迷无计其数,而能有机会与大师合作的就屈指可数了。2004年,安东尼奥尼与王家卫、索德伯格合作拍摄《爱神》。作为安东尼奥尼的封山之作,这部影片更像是对大师的献礼。安老作品和他的电影语言为全世界无数电影人带来启发和影响,连王氏电影中女主角慵懒迷离的风格也是由莫妮卡·维蒂的气质而来。正是由于这种脉脉相承的传统,虽然安东尼奥尼离我们远去,但是艺术电影的精神会永不熄灭。

英格玛·伯格曼与安东尼奥尼同日辞世的伯格曼,虽然与安同样聚焦于人的内心世界,但却行走殊途,正如他对安的“批评”一般:“他只有两部杰作———看了这两部之后,你就不用看他的其他作品了。一部是我反复欣赏过很多次的《放大》;另一部是《夜》,虽然这部电影好就好在女主演让娜·莫罗的精彩表演上。我还看过他的另一部电影《呼喊》,但是让我失望的是这部电影完全没有前两部的水平,非常平庸。安东尼奥尼只会集中在一个画面上拍摄,他从来没有意识到电影应该是许多画面的有节律的流动。当然,他的电影有些美妙的瞬间。”

费德里科·费里尼新现实主义的风潮迅速偃旗息鼓,然而电影人对于现实的追求并未终结,费里尼和安东尼奥尼正在这50年代的关口成了高举旗帜的人。他们一个像是电影里的魔术师,一个正如电影世界的哲学家,共同开辟了“内心现实主义”的疆土。而费里尼对安东尼奥尼的评价也十分中肯,“我欣赏安东尼奥尼和影片之间那份强烈又纯净的默契,就像旧时修道士科学家一般。”大师之间的惺惺相惜,成为我们窥探他们思想的绝佳入口。