仙旅奇缘:中国动画观众与"绿野仙踪"的五次邂逅

2013-04-01 08:34:16 来源:时光网

正在全球热映的奇幻冒险片《魔境仙踪》已在全球获得超过4亿美元票房,影片已于3月29日正式登陆国内院线。也许,与“小红帽与狼外婆”、“白雪公主与七个小矮人” 相比,“绿野仙踪”在中国并不是最广为人知的外国儿童名著或经典童话,但这个诗情画意的名字,连同它的四次动画改编之作,都曾与中国有着一段不解的“仙旅奇缘”。对于出生于上世纪70-80年代的中国动画爱好者,“绿野仙踪”抑或“OZ国”更是一段难以忘怀的童年美忆。

《绿野仙踪》:从清代小说到英译中版童话

提及“OZ国”,人们往往会想到另一个更响亮也更诗意的名字“绿野仙踪”。其实,这两者之间原本是毫无瓜葛的。早在约300年前的清乾隆年间,有一位喜欢谈鬼说怪的文人李百川就创作了一部100回的长篇章回体小说,取名就叫《绿野仙踪》,这应该便是“绿野仙踪”一词可考的最早源头。该书融神魔小说、世情小说、历史小说为一体,在文学上取得了卓越的成就。郑振铎先生曾将《绿野仙踪》和《红楼梦》、《儒林外史》并称为清中叶三大小说。

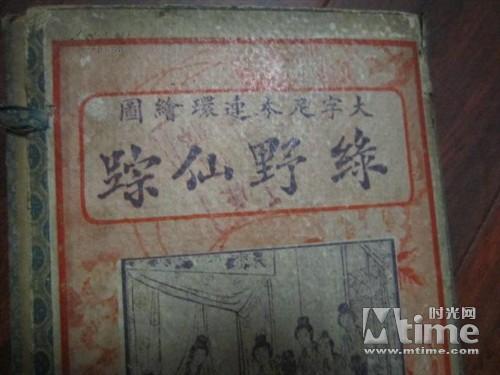

现存的民国时期的清朝李百川所著的古典小说《绿野仙踪》

现在,已经很难考证,在距今不到100年的时间里,“绿野仙踪”是如何从一部中国古典神魔小说的书名变成了美国经典童话的中文译名,而且是彻彻底底的取而代之。现在可查的最早资料是,至少在上世纪30年代的抗日战争年代,著名的儿童文学作家、翻译家、出版家陈伯吹先生就已经把 “OZ国系列童话”翻译成《绿野仙踪》了。

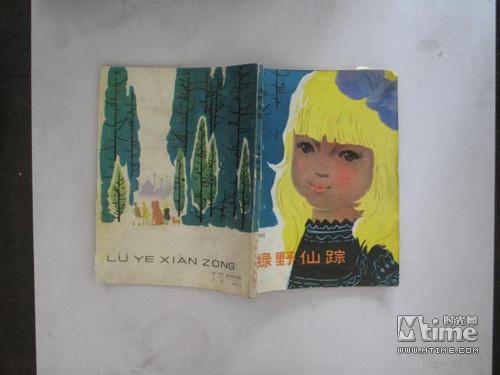

上世纪50年代流传甚广的陈伯吹译版《绿野仙踪》

新中国成立以后,在很长一段时间内,陈伯吹版的《绿野仙踪》一直是公认翻译最好、也是流传最广的美国OZ国系列童话集的中文译版。以至于直到现在,内地绝大多数人都仍然认为“绿野仙踪”天生就是作为一部外国名著的译名而出现的,至于清代李百川先生的原作小说早已湮没在故纸堆里,从此鲜为人知了。

仙旅奇缘:中国动画观众与"绿野仙踪"的五次邂逅

一、1985年广东台译本:《世界童话名作选》之“绿野仙踪”

1985年,广东电视台创办了一个地方台最早的动画片栏目《动画世界》,而后引进了一部超长的日本动画系列片,取名《世界童话名作选》。该片于上世纪70年代在日本放映,总计200余集,包括近百个故事,每个故事单元分为1至多集的不等篇幅。在广东台引进的近百集中,便有一个4集的单元,取名《绿野仙踪》,给当时的小观众留下了很深的印象。这也是目前可查证的在新中国电视荧屏上最早的一部关于OZ系列童话的电视动画片。

这曾经是一代中国动画儿童关于“OZ国”的最初记忆

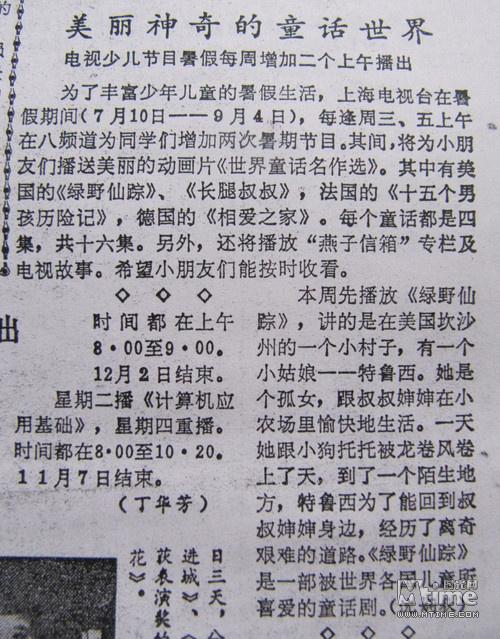

上海电视台播出广东台引进版《世界童话名作选》之“绿野仙踪”单元

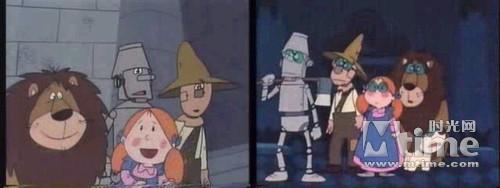

广东台引进版《世界童话名作选》之“绿野仙踪”单元视频截图画面

二、1988年北京台播出版:《OZ国历险记》

1988年秋天,由日本友好团体赞助,北京电视台率先播出了日本于1986年出品的52集系列动画片《オズの魔法使い》,译名为《OZ国历险记》。与之前大多数以Oz国童话全集第一部《OZ国的奇异魔法师》为脚本改编的“绿野仙踪”影视作品的版本均不相同--在日本制作方的精心设计与巧妙编排下,这部52集的长篇电视动画片实际上变成了一个“OZ魔法三部曲”。

其中,第一部内容讲述的便是广为流传的《OZ国的奇异魔法师》的故事(1900 The Wonderful Wizard of Oz);第二部的内容改编自原著的第二部《奥兹国仙境》(1904 The Marvelous Land of Oz);第三部分的故事情节则分别来源于原著小说的第三部《奥兹玛公主》(1907 Ozma of Oz)和第六部《奥兹国的翡翠城》(1910 The Emerald City of Oz)。

北京台播出的《OZ国历险记》系台湾国语配音

这部片子的配音系台湾配音。台湾早年引进的日本动画片有一个惯例,即按照当地的习惯,给所有的动画片中的角色都改成中国人的常用姓名。我们比较熟悉的如《花仙子》里的露露,台湾改名为小蓓。本片也如此,在美国原版小说里的“Dorothy”(最早译为多萝西”)被改名为唐洛丝(桃乐丝)。

从配音风格上也可以很清楚的听出这种台湾腔所独有的“嗲声嗲气”,句尾总是带一个“耶”字。虽然让人感觉有些低幼,但结合这部动画的童话背景,这种“童真感”又是如此的恰如其分。尤其是稻草人的声音就像是得了感冒在说话,直到现在,很多“大龄儿童”提到当年的播出情形,还会调皮的用台湾国语学稻草人的腔调“唐洛丝”,足见这一版配音是多么的深入人心。这也是公认的最受欢迎的一版“OZ国”动画片。

80年代末的《河北广播电视报》对《OZ国历险记》的报道

当年,围绕着这部堪为史上最精彩的一部“OZ国”动画片,有两个在今天看来,颇有些可笑的趣谈--从1989年《OZ国历险记》在中国大陆地区播出的那一刻起,许多小观众,甚至包括当时不少电视台的播音员在进行当天的节目预告时都习惯的将OZ念做“ou zei”,即这两个英文字母的读音。

直到今天,仍有不少人习惯于这样叫--“OU ZEI国”。而我现在都知道,OZ一词的正确读法应该近似中文的“奥兹”;此外,许多电视台在播出这一版本时,想当然的将其与美国原作挂了钩,将其称为一部美国动画片,凡此种种,今天想起来都让人忍不住莞尔一笑,但更多的则是让人感受到了一种美好,它再一次生动真实的记录了那个曾经拥有过的简单而纯真的生活年代。

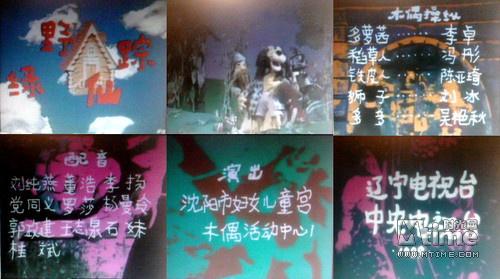

三、1989年中央台木偶剧:《绿野仙踪》

1989年年初,或是受到“OZ国”动画旋风的影响,中央电视台和辽宁电视台联合推出了一部四集的木偶剧。这部片子实质是由辽宁电视台与当地的木偶剧团合力制作的。后期由中央电视台征召北京地区的配音演员进行配音合成。虽然这部片子仅有四集,但制作精良,李扬、董浩的配音极为精彩,在中央电视台一套的少儿节目中播出后,颇受好评。至今,仍有一些怀旧动漫爱好者记得这些粗犷却可爱的木偶造型。

这些斑班驳驳的画面记录了《绿野仙踪》在中国的本土化影视制作历程

四、90年代早期各地有线台播出版:动画电影《绿野仙踪》

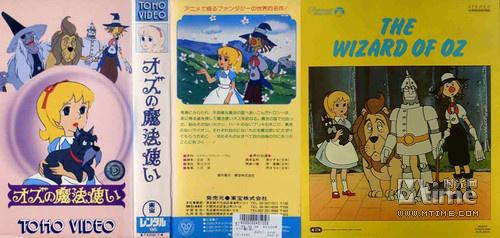

1992年前后,各地的省级、市级有线电视台如雨后春笋般遍地开花,加之VCD的兴起。监管的缺失与引进的无序,各类海外动画片通过不同的渠道如潮水般涌进,特别是各地的有线电视台的境外动画片播出量令人咋舌。在这其中,便有一部动画电影《绿野仙踪》出现在不少地方有线台的荧屏上。这部1982年由日本东宝公司和美国公司联合出品的78分钟动画电影,在OZ国的动漫史上默默无闻,却是目前查到的在当地内地多家电视台均播出过的第一部OZ动画电影。

分别在日本和美国发行的82年东宝版《绿野仙踪》动画电影

(90年代初在内地有线台播出)

五、1995年前后《小神龙俱乐部》播出版:迪士尼重回中国市场的身影

1994年秋天,全国的小朋友在各自所在地的地方电视荧屏上看到了一个全新的电视动画栏目--这便是最初由美国ABC广播公司创立、1996年被迪士尼收购的《小神龙俱乐部》。自1986年秋央视版104集《米老鼠和唐老鸭》播出起,三年半的时间,迪士尼卡通风潮席卷全国。

然而,无论迪士尼如何的严加防范,在当时知识产权意识极其淡薄的社会环境下,迪斯尼面对潮水般的山寨迪士尼衍生品(图书、文具、食品等),不得不于1990年暂时退出了中国大陆市场。1993年,在时隔三年后,迪士尼先是以中文月刊《米老鼠》彩色画报投石问路,而后便拉开了全面进军中国大陆动漫市场的大幕。在当时日本动漫风行内地之时,《小神龙俱乐部》也顺势而为,推出了一系列的日本动画片。而1986版由北京台播出版的《OZ国历险记》便是其中的一部。

《小神龙俱乐部》曾带给无数80后最快乐的童年时光,其中便有《绿野仙踪》

六、20世纪末的波澜不惊:美国DIC版《绿野仙踪》

本片在1999年前后,在一些地方电视台播出过。这部于1990年由美国DIC公司出品的电视动画动画片,只做了一个季13集,但由于反响不好,匆匆下马。如同在美国的境遇一样:虽然这是原汁原味的美国原产的“绿野仙踪”动画片,但也未给内地观众留下太多的印象。以至于如今提起,很多人都已经没了印象。

1990年DIC公司版的《绿野仙踪》动画片在美国反响不佳,90年代末在国内也不讨好

无论中国古典小说《绿野仙踪》,还是五次或六次(北京台播出版和《小神龙俱乐部》播出版内容相同)的中国动画仙踪,OZ国和桃乐丝与中国读者与观众总是有着不解之缘。“绿野仙踪”这个美丽的译名和这些童年播出的各版本“OZ国”动画片,不仅留给人们愉快的回忆,也彰显了一个侧面经典之作的永恒魅力以及其在中国的超长人气。