五个历史细节看透好莱坞

2014-04-08 08:31:37 来源:时光网

“好莱坞”(Hollywood)这个原意为"冬青树林"的单词,在国内电影人心目中,早已成为整个北美电影市场的代名词。随着近十年国产电影的逐步升温,国内电影人开始越发的关注“电影产业”而不仅仅是“电影”。于是,作为电影工业体系最为成熟的北美市场,被浓缩在“好莱坞”这三个字中,频繁出现在各种媒体的标题行。

我们可以从大量的新闻报道、书籍资料中,了解到“好莱坞”的历史,发展以及如今的动向。但这些言论往往会着眼于电影票房的成败,电影艺术的优劣,以及“好莱坞”诸多导演、演员的起落兴衰,并且以此为准绳,来判断中国电影产业今日的发展。

这种单纯着眼于现象上的比较,可能会导致一些误判,从而让我们对电影产业运作机制的理解,出现严重的偏差。在本文中,我们将一起回顾“好莱坞”历史中一些不为人注意的细节,并以此为出发角度,按图索骥,来理解中国电影产业今日的形态和未来的趋势。

第一章 多寡头垄断的“好莱坞”,商人出力银行家出钱

第一章(1930年代)多寡头垄断的“好莱坞”,商人出力银行家出钱

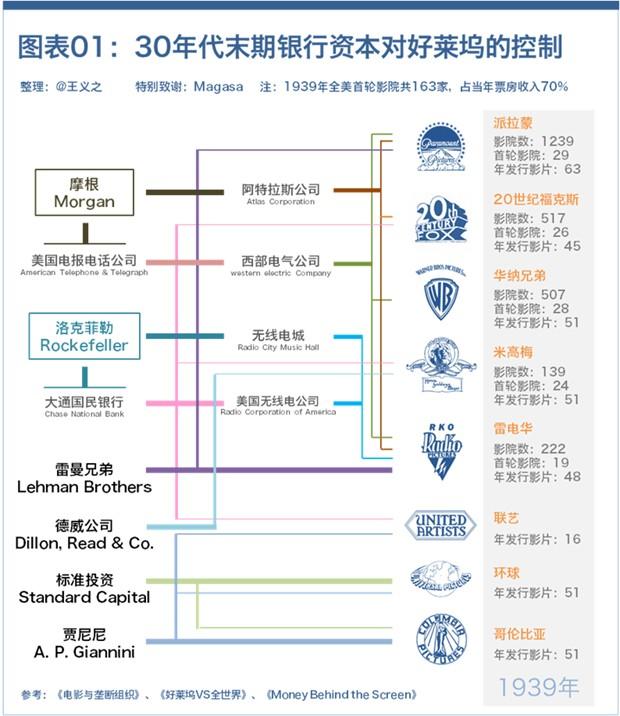

在了解“好莱坞”之前,需要先明确一件事,那就是“好莱坞”究竟属于谁?从上个世纪30年代开始,“好莱坞”便是银行家们的玩宠,从此不再属于同时期那些我们耳熟能详的艺术家,甚至也不属于那些呼风唤雨的制片公司老板们。

大制片厂背后的大财阀,“好莱坞”的所有者

摩根和洛克菲勒家族才是好莱坞真正的控制者摩根和洛克菲勒家族才是好莱坞真正的控制者 20世纪的第二个十年,“好莱坞”的第一批创业者们,为了赶在竞争对手之前,占领各个地区的放映市场,不断向金融市场大规模融资,用来支撑影院数量的快速扩张,企业的负债率因此飙升。

1932年,因为影院的盲目扩张和经济大环境的萧条,美国电影全行业亏损超过8500万美元,16000家影院关闭了5000家,票价从30美分降低到20美分,观众相对比1930年减少了25%。福克斯面临重组,派拉蒙则早已宣布破产,刚刚成立不久的雷电华和好莱坞历史最悠久的环球都同样进入破产管理的阶段。

作为“好莱坞”最大的债主,在银行家们的操办下,八大制片公司在1935年左右或多或少都进行了企业内部结构上的调整,除了华纳与哥伦比亚之外,其他公司的创始人不再是企业的所有者,环球的创始人更是被踢出了局。1937年,《银幕后的资本》一书强调,摩根和洛克菲勒家族才是“好莱坞”真正的控制者。

银行家与商人的博弈,赚钱才是硬道理

这些五大制片厂的管理层,虽然都不能算是好莱坞的所有者,但无疑仍是那个时代最有话语权的一群人。这些五大制片厂的管理层,虽然都不能算是好莱坞的所有者,但无疑仍是那个时代最有话语权的一群人。 此后,投资人和职业经理人组成的现代企业管理模式,在“好莱坞”稳定下来。截止1939年,华尔街投向“好莱坞”的资金累积至20亿美元,进一步完善了垂直控制体系。“好莱坞”完成了规模化的生产,将人力成本的效用发挥到最大,也与银行资本“利益最大化”的需求保持着高度一致。

1939年末,彩色电影《乱世佳人》上映,博得4亿美元票房,宣告了“好莱坞”重新回到黄金时代。当时,美国全年的电影产量约占世界的65%,有十几万从业者,其中有217个人年薪超过75000美元,米高梅的路易·B·梅耶的年收入达到120万美元,相当于2013年的1900万,是全美第一打工皇帝。

正因为这些管理团队与背后银行家们之间存在着权利博弈,决定了“好莱坞”的属性和发展,财务至上的原则从此得以确立。在其后的几十年时间里,投资人与管理者之间相对独立的合作关系,在“好莱坞”的主流公司中,从未发生过本质的变化。

█ 总结一张电影票引发的整合

彼时的美国,影院是主要的娱乐场所,电影要占去所有观看性娱乐80%的市场份额。电影的收入主要集中在放映环节,影院占去了90%的利润。在整个市场垂直整合之前,制片厂必须通过提高卖座电影的片租以及捆绑销售其它低成本节目才可以获利。

所以,拥有收益最高的首轮影院,是平衡制片环节的投资风险、晋升大制片公司的必要条件。随着技术的发展,当电视成为影像娱乐的主要播出平台之后,影院便不再是个香饽饽。在如今的“好莱坞”,阻止大制片公司垄断院线的“派拉蒙法案”早已是一纸空文,但全国电视网以及全球发行网络才是决定成败的砝码。目前美国涉足电影业的六大传媒集团,除索尼受到美国政策的限制外,其他的均拥有电视网。

█ 对中国电影市场的启示制作环节与播映环节,与关联产业整合才能形成规模

国内的民营影视公司,因为政策的因素,目前仍难以全面切入广播电视平台的营运,所以在电影行业内小范围的上下游整合,是为了在眼下高速成长的市场中,获得更多的收入来源。但此类整合,在如今的时代背景下,已经无法最终达成对影像消费的垄断,所以显得有些动力不足。

参考30年代“好莱坞”的发展,我们可以发现在盈利能力上,目前国内的院线系统并不比制作环节具备优势。在如今这个影像泛滥的时代,为了吸引更多观众,影院已经很难进行暴利经营,在不持有商业物业的情况下,单纯依靠影院的经营管理缺乏规模上的想象空间。

另外因为制作环节的项目制模式和院线环节的连锁化经营,之间差异非常明显,在利益诉求上各自也存在着一些不可调和的矛盾。所以国内的民营企业如果想要谋求从制作到放映环节,均达到绝对垄断的地位,所面临的盈利风险会使得垄断难以持续,必须借助关联产业才能完成规模效应。

第二章(1970年代)“新好莱坞”时代的标准化管理,产品策略上的革新

在历经了“派拉蒙法案”、“麦卡锡主义”,人口的郊区化迁徙和电视的普及,以及观众群体向青少年转移的结构性变化,这些外部环境的持续动荡后,整个美国电影市场从50年代之后便逐渐走低。在低谷之中,“好莱坞“酝酿着又一次的崛起,在70年代之后迎来了一次彻底的变革。

行至低谷的觉醒,青年才俊们的“好莱坞”

60年代末和70年代初期时,电影市场的低迷比30年代大萧条时期更加不堪,每年售出的电影票在10亿张以内,是整个美国电影史上的最低点。1969至1972年,除早已关门的雷电华之外,七大制片厂的亏损高达5亿美元。为了生计,“好莱坞”已经不再只生产电影,出售给电视网的节目和剧集是影院之外利润的主要来源。

1971年是美国影史观影人次最低点1971年是美国影史观影人次最低点 1970年,以当时七大制片公司为成员组成的美国电影协会(MPAA)经过不断游说,促使美国联邦通讯委员会(FCC)对电视网的自制节目进行了限制,夺回了电视网的内容供应主导权,除了新闻节目之外,其他时段均被大制片公司瓜分。此时的 “好莱坞”已经是涵盖影视制作、发行,甚至电视台营运的综合体。

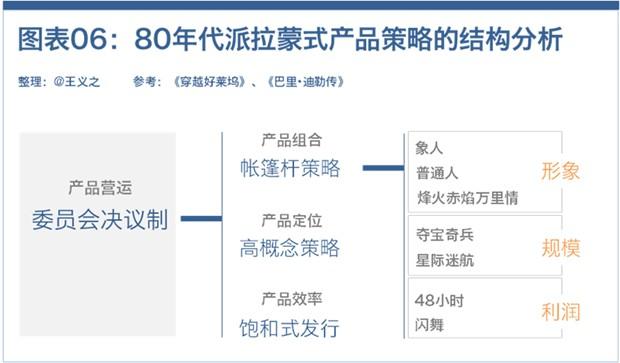

与此同时,一批年轻的管理者也被历史推上了前台,他们重构了“好莱坞”的商业体系,成为“新好莱坞”时代大制片公司标准化营运体系的主要缔造者,其中最醒目的是巴里·迪勒,他于1974年就任派拉蒙影业公司的最高执行长官。

电视人的产品策略,新“好莱坞“时代的标准

■ 高概念电影 巴里·迪勒还在美国广播公司负责节目开发时,为了让观众在看过30秒的电视广告后,就能对一部低成本电视电影的故事产生兴趣,他要求所有的项目都要能在一句话中表达清楚,这就是“高概念电影”的雏形。这个立足于市场竞争的角度来审视电影制作的理念,使得派拉蒙很快就成为剧本开发方面的强手。

■ 委员会决议制 迪勒还将电影的决策改变为一群人的游戏。他组织各部门主管成立项目委员会,将剧本策划、撰写的控制权从导演、编剧和制片人的手中接过来,从源头深度介入一部电影。在制作阶段,各部门分工监管过程中的细节,确保项目在执行中不会出现大的变故。派拉蒙的年产量提升到了10-12部,几乎从未出现超支和亏损,是当时发挥最为稳定的制片公司。

■ 饱和式发行 50年代之后,多厅影院成为主流,但电影的首轮放映只覆盖很少一部分,甚至只提供给大城市核心区域不超过200家的超豪华影院,一部电影的发行周期有时长达两年时间。迪勒则彻底改变了这种发行方式。1976年,《金刚》首次上映便覆盖到1000家影厅,为了将观众尽快赶入电影院,一部电影的平均营销费用从1975年的几乎为零,至1980年已经被提升到500万左右。电影放映周期被缩短,票房迅速集中到上映的第一个月,同时也推高了电视播映版权的价格,财务周转效率大大增强。

■ 成本控制及帐篷杆电影 在迪勒手中,派拉蒙的剧本开发和营销预算大幅度提升,但是电影的制作支出则被控制得极度严格。所有大制作电影都会绕道英国,通过复杂的避税手段降低投资风险。为了在风险和发展之间谋求平衡,迪勒将《星际迷航》、《夺宝奇兵》等大制作电影称为“帐篷杆”,在它们支起的利润帐篷下,给《象人》、《普通人》、《赤色分子》等这些可以巩固派拉蒙声望,但利润欠佳的电影提供了便利。

█ 总结大片时代的利润率控制

饱和式发行这种策略之所以实施,正是因为它可以加快影院环节的资金回收,扩大其他播映平台的经济效应;一批以故事新颖度取胜的中等制作,则支撑了派拉蒙的形象和利润;“高概念”能向观众更清楚地诠释产品的定位,简洁的故事理念无疑会方便宣传口径的统一,增强与观众沟通的效果;委员会决议制则可以适当规避不断攀高的电影投资中所隐含的管理风险。

以上这些策略性调整以及在电视剧集开发方面的优秀的水准,使得派拉蒙获得了快速的利润增长,从1973年的3900万攀升至1983年的1.4亿,从大制片公司的最末一位晋级至榜首。其产品策略以及经营思路迅速被其他制片公司所复制,成为直至今日“好莱坞”在电影运作方面的行事准则。

█ 给中国电影市场的启示市场产能过剩阶段,需要把控规模与利润之间的平衡

如今的中国电影市场,同样是要将观众从荧屏前重新拉回影院,这就要求电影必须在所能提供的视听体验上,进行更深入的探索。所以,国产电影的制作成本接下来几年里将会快速的攀升,工业化体系也会加速趋向于成熟。

与70年代北美市场不同的是,当年“好莱坞”的电影制作公司因为抓住了电视平台崛起的机会,维系了接下来几十年的发展。如今国内以电视平台为主的内容供应商,也不得不努力的切入电影市场中,否则在即将到来的大整合时代,会面临生存空间被逐渐挤压的威胁。

从目前来看,国内电影市场仍高度分散,并且因为制作公司之间缺乏约束机制,国产电影已经进入产能严重过剩的时期。在这个阶段,一个内容制作企业如果能更多地借鉴“好莱坞”式的产品经营策略,把控好规模与利润之间的平衡,会获得更加长足的发展。

第三章(1980年代) 创意经济的主导权位移,“好莱坞”掮客的逆袭

上文中一笔带过的“派拉蒙“法案,是指美国联邦贸易委员会(FTC)与“好莱坞”之间在“垄断”与“反垄断”交锋20多年后,最高法院以“派拉蒙“为例,做出了对传统大制片厂最为不利的最终裁决,大制片厂捆绑销售多部电影的方式无法继续,从制作到放映的垂直整合体系亦被动摇。但因为这项举措,以及随后电视平台的崛起,使得人才经纪这一业务逐渐兴盛。

当代“好莱坞“经纪公司的变革经过半个多世纪的发展,如今经纪公司已经成为整个“好莱坞”的策划部门。与他们签约的有作家、音乐家、编剧、演员、导演、制片,一家公司仅在内部的签约客户中,就可以完成将创意转化为脚本的过程。他们还介入出版、游戏、时尚、体育等行业以及百老汇舞台,几乎所有跟创意有关的领域。除此之外,他们还为企业客户提供产业咨询、营销策划、时尚活动以及商业情报的服务,早已不仅仅只是人才代理那么简单。

在“好莱坞”的七大经纪公司中,1975年由迈克尔·奥维茨等五名合伙人创立的CAA(Creative Artists Agency),曾在很长一段时间里一枝独秀,它不但改变了传统经纪业,还影响了北美电影产业的发展格局。

追溯到影像创意的源头,立足于故事寻找突破

在CAA创立初期,因为缺少客户,迈克尔·奥维茨不得不另辟蹊径,最初他努力融入纽约的文学代理圈,以获得了一些优秀小说的影视改编权,一年后他与著名文学代理人莫顿·詹克罗合作,让CAA以脚本开发来吸引导演、演员签约。

1977年,为了运作詹姆士·克拉维尔的小说《幕府将军》与NBC之间的合作,CAA降低了自己的一半酬金比例。该剧在1980年斩获30%以上的收视率,也给CAA带来了声望。斯皮尔伯格之所以在90年代初同意加入CAA,也正是因为畅销小说《侏罗纪公园》被CAA握在手中。1989年,奥维茨的极力坚持下,电影《雨人》在历经波折后仍得以完成,并获得票房和奖项双丰收,标志着CAA从此进入“好莱坞”的权利核心。

以人才为中心,将代理中介转为咨询顾问

2011年,好莱坞最赚钱的40人里,有20人是签约在CAA。2011年,好莱坞最赚钱的40人里,有20人是签约在CAA。 公司稳定后,奥维茨开始涉足其他业务。1988年,他帮助NBA传奇明星魔术师约翰逊成为第一位代言百事可乐的体育明星,并协助他成立以自己名字命名的电影院线,在电视界拥有了属于自己的访谈节目,在退役后依靠商业投资获得了比做球员时更丰厚的收入。

因为对娱乐行业的了解,奥维茨也成为资本涉足“好莱坞”时最好的掮客。1988年,他担任索尼收购哥伦比亚的顾问团成员。1990年,他联合法律、银行业的专家组织了一个125人的咨询队伍,完成了松下以65.9亿美元收购MCA集团(环球母公司)的咨询服务。1991年,他策划了“永远的可口可乐(Always Coca Cola)”系列广告的制作,并让可口可乐的北极熊形象成为当年最为轰动的品牌吉祥物。麦肯·埃里克森公司不得不拱手相让为可口可乐服务了40年的广告业务。

奥维茨在CAA最后几年所做的这些事情,其实已经远离了传统经纪公司的业务。时间告诉我们,他对人才经纪这一角色的理解事实上是超前于时代的。因为改变了经纪公司在“好莱坞”的地位,《首映》杂志在90年代初连续三年将迈克尔·奥维茨评为“好莱坞最有权势的人”,上文中所提到的巴里·迪勒当时只能屈居第三位。

█ 总结创意经济的价值核心

2008年,CAA成立了投行EMC,操办了一系列体育及娱乐行业的金融服务,包括操盘万达与AMC院线的并购。CAA的行业客户数量也在不断增长,与可口可乐的合作变得更加紧密,同时还进入了互联网的风险投资领域,孵化了一批以签约客户资源所开发出来的网络平台。

对CAA的业务进行粗浅分类对CAA的业务进行粗浅分类从CAA的业务框架可以看出这实际上是一家进行信息类产品孵化的公司,通过控制与创意有关的人力资源,掌握了创意产业中附加值最高的信息,其源头可能只是一个想法,也可能是一个脚本,或者是从业经验,甚至只是人物形象。立足于这些信息,经纪公司包装出了丰富多样的产品系列,比如游戏开发、剧本创意、募资需求、广告代言、演讲活动等等。一批可以用于交易的项目,有可能都是来自于同一位人才的价值开发。

█ 给中国电影市场的启示独立经纪公司模式,更符合产业发展的长期需要

相对比“好莱坞”的权利分治,中国电影市场缺少制衡垄断的法律依据,国内的制作公司因此可以进行全产业链的布控。所以行业内各个环节所稀缺的人才资源,也是目前制作公司跑马圈地的方向,无论是华谊收购国立常升,还是光线收购新丽,其目的还是对人的收买。

华谊旗下的经纪公司是目前国内规模最大的经纪团队,但因为不是独立于华谊体制之外,短期内难免会受到企业主体发展的牵制,其经纪业务也集中在演艺人才,尚未拓展到其他领域。CAA中国分部是除华谊外另一只在潜水的巨鳄,在2005年进入中国后,受制于国内文化产业的现状,精力大多用在了探索美国的标准化与中国本土化之间的平衡上,经过第一代管理者们的努力,现在已逐渐找到自身的定位。Maggie Q的美剧《尼基塔》,王力宏即将参演的好莱坞电影《歼灭者》,以及余男签约CAA之后向国际动作女星的成功转型,都凸显出CAA在国内人才的外部交流上,所拥有的显著优势。

接下来的中国电影市场,经纪业务仍然会是一种多头并举的情况,明星、名导、名编的个人工作室、依托制作资源帮助艺人发展的华谊模式、CAA的资源整合平台以及海外市场操作能力,都会在很长一段时间里共同存在。相对比之下,虽然华谊模式更适合中国电影产业的现状,但CAA这样的独立经纪公司,未来肯定更符合产业发展的长期需要。

第四章(1980年代) 多渠道开发之路,“好莱坞”本质的蜕变

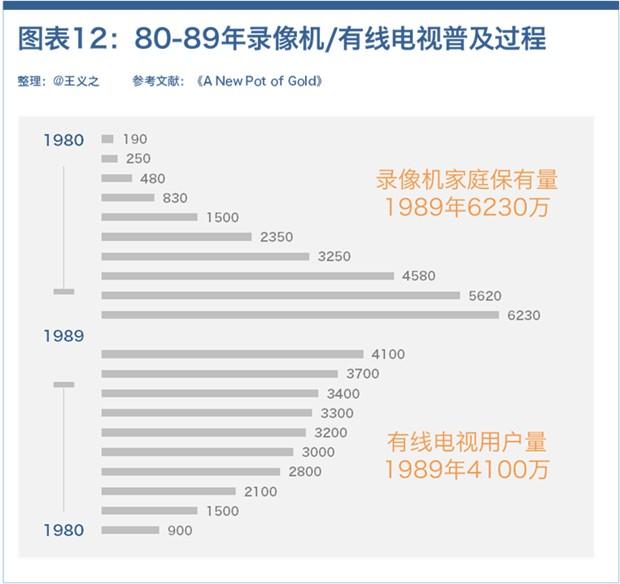

1975年,除了CAA成立、《大白鲨》上映之外,还有两件事情深刻地改变了之后的“好莱坞”。其中一件是家用录像机的面世,完全颠覆了80年代之后大制片公司的渠道策略。还有一件是《分形对象: 形、机遇与维数》一书的出版,这本书后来成为特效公司的圣经。在1982年上映的《星际迷航II》中,工业光魔公司贡献了一个60秒的独立镜头,这是电影史上第一个完全由计算机创造出的影像段落,它让“好莱坞”成为一个名副其实的造梦场。

迪斯尼的新生,幻想王国的不破之城

90年代最初的三年,《首映》杂志的“影响力100排名”中,在迈克尔·奥维茨和巴里·迪勒之间,始终夹着另一个人——迈克尔·埃斯纳,迪斯尼家族外聘的第一位最高行政长官。埃斯纳在迪斯尼20余年的任期中,毁誉参半,但所有人依然承认,是他让迪斯尼重新构建了“新好莱坞”的竞争格局。在他的手中,迪斯尼借助最新的数字技术增加了动画电影的产量,革新了动画影像叙事的方法,并且一改以往对营销推广的敌视,让动画电影从小孩子的糖果,变成家庭齐欢乐的聚餐。

迪斯尼旗下电影相关部门,大概能够分成开发、输出、维护三大类别。迪斯尼旗下电影相关部门,大概能够分成开发、输出、维护三大类别。 迪斯尼从一个经营动画影像的家庭式作坊,变成覆盖全产业链的传媒巨头,从1984年16亿美元的收入,增长至2004年的308亿。迪斯尼还挖掘潜在资源,进入了零售行业,扩大了出版业务的范畴,制作了系列百老汇音乐剧,将迪斯尼的旅游从陆地搬到海上,全面引入其他影业公司的形象,丰富游乐项目,让迪斯尼的梦幻王国完整重现。这些动作让迪斯尼成为“好莱坞”至今唯一从未被外部并购的影业巨头。它还先后并购了皮克斯、漫威、卢卡斯。如果统计近20年内北美票房榜首的电影,其中有一半是来自迪斯尼旗下的公司。

跨渠道营收,电影谋生方式的改变

1988年,通过《灰姑娘》录像带的上市,迪斯尼通过沃尔玛、塔吉特百货等零售巨头的网络,旗下的博伟团队开始独立操作海外发行,不再依赖华纳的海外渠道。整个90年代,迪斯尼的录像带销售始终高居所有制片公司榜首,到1995年时,国内市场收入达22亿美元,1992年发行的《白雪公主与七个小矮人》全世界累计售出5000万盒。

█ 总结渠道的多样化给“好莱坞”带来变化

1989年时,美国有线电视用户已达到4100万户。1989年时,美国有线电视用户已达到4100万户。 电影通过录像带在80年代之后迅速畅销,还有一个重要的原因是电视机硬件技术上的革新,同时带来了电视业在内容方面的改良。整个80年代,有线电视的用户数量增长迅速,并逐渐转变成付费订阅内容,为了维护住订户,播放热门电影成为很多付费有线台的砝码。

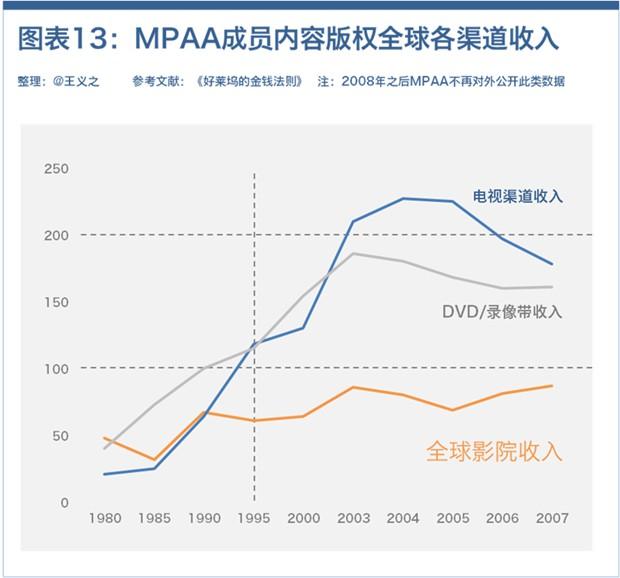

当电影不再仅仅局限于影院播放,通过多个渠道多种方式与观众的生活习惯紧密靠拢,“好莱坞”在80年代之后迎来了一波收入的快速增长,一直到DVD达到相对普及时的2003年左右才稳定下来。。在90年代,各大制片公司主要的收入来源就已经不是影院,电视和录像带/DVD等渠道的兴起,使得一部电影的利润产出在快速增长。此外,还包括衍生商品的收入,2000年,仅迪斯尼就在全球就卖出了130亿美元授权商品,至2012年,更是增长至310亿,与去年全球电影总票房的347亿美元相差不足10%。

美国电影协会成员——七大娱乐集团主要收入来源。美国电影协会成员——七大娱乐集团主要收入来源。 英国学者马丁·戴尔在1997年所著的《电影这场游戏》一书中,用一句话完整地概述了对90年代之后美国电影工业的定义:“电影工业的真正价值不在于影片本身能产生多少利润,而在于它为企业与其他领域的合作提供多少机会。这些领域包括电视产品、主题公园、日用消费品、原声带CD、书籍、电脑游戏和互动娱乐。所有这些都降低了成本和风险,而增加了收入。电影为这个魔术般的王国提供了钥匙。”

迪斯尼在这些方面更是拥有先天优势,因此在20世纪的最后20年,它的转型显得尤为成功,让其他影业巨头眼红不已。为了获得更多的衍生收入,大制片公司开始将资金集中到那些幻想类故事中,华纳的哈利·波特系列、派拉蒙与孩之宝的变形金刚系列、索尼的蜘蛛侠系列,以及越来越多的超级英雄系列电影,背后所承载的商业诉求都不仅仅是为了票房那么简单。

█ 给中国电影市场的启示国内电影衍生市场刚起步,如何跟进未来可能的规模增长

虽然中国电影产业错过了上世纪录像机时代的契机,但是现在正处于另一个最佳的起点,电影已经从胶片彻底投入数字的怀抱,3D银幕开始大面积普及,这些技术上的革新使得电影业即将迎来又一次全球性的产品升级。

截至2013年上半年,中国的3D银幕已经达到了11854块,而美国在2012年底拥有的3D银幕是14734块,从各自目前的增长速度来看,相信不用多久,我们就会在3D银幕总量上超过美国。参考好莱坞近百年电影产业的发展历史,那些主动迎合技术发展趋势,又能在技术应用上保持稳健态势的企业,总能在未来获取最大的收益。因此在3D电影上能否进行突破,将是衡量一家国内影视制作公司是否能掌握新一轮市场先机的主要标尺。

在影像故事的竞争中获胜,同时也代表着会在电影衍生市场中掌握主动权,这才是电影工业真正的目的所在。迪斯尼授权商品仅在2012年便在大中华区取得110亿美元零售额,而目前国产电影的衍生收入则处于起步阶段,所能提供的回报还极其有限。不过我相信在未来的15年时间里,国产电影衍生市场的规模增长,必然会逐步超出他们所能达到的票房成绩,如何跟进这样的市场变化,也是国内的电影制作公司需要慎重考量的问题。

第五章(1990年代至今) 新玩家的加入,被资本全面夺权的“好莱坞”

90年代之后,“好莱坞”出现了一股无法被忽视的新势力,除了被国内观众所熟悉的梦工厂以及奥斯卡的常客韦恩斯坦之外,狮门影业、传奇影业以及相对论传媒也经常会出现在国内媒体的报道中。后三家独立制片公司与前两家有所不同,他们的创始人都来自于金融界,这些新玩家成了推动“好莱坞”新一轮变革的主要力量。

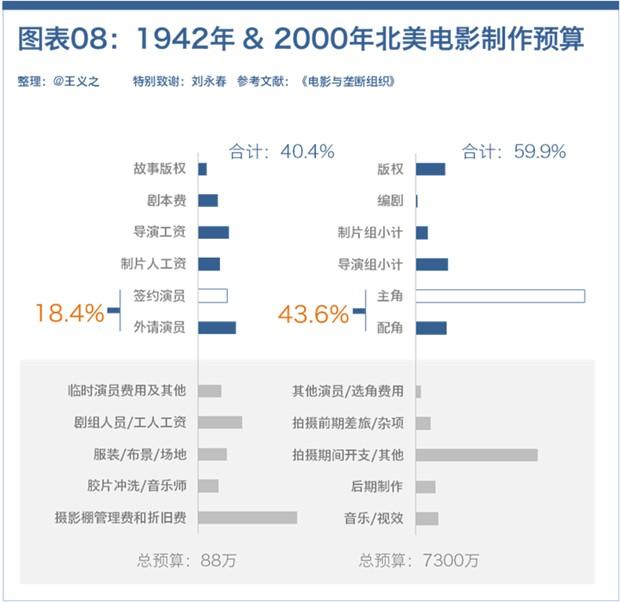

成本压力下,彻底打开闸口的电影业

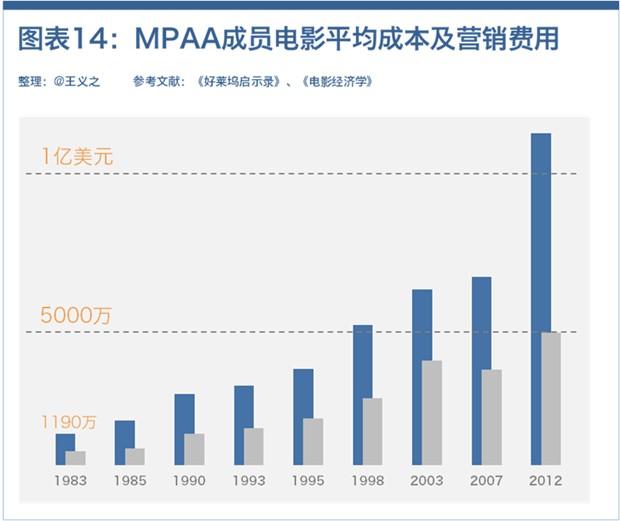

多渠道收益的提升促使电影的制作成本增幅显著多渠道收益的提升促使电影的制作成本增幅显著 上世纪末最后的二十年间,多渠道收益的提升促使电影的制作成本水涨船高,大制片公司的平均成本已经在500万的基础上翻了10倍,另外还有2000万美元以上的营销成本没有计算在内。制片部门为了维持稳定的产量,不得不持续寻找场外资金以缓解电影投资的风险,提高经营利润。“好莱坞”原本稳定的海外资金来源,也因遍及欧洲的税法改革而陷入萎缩,被迫在2003年之后向私募基金全面开放。传奇影业与相对论传媒正是在这样的背景下加入好莱坞。

高度细分的标准化体系,助力于新玩家的加入

一部电影的权益分配与管理一部电影的权益分配与管理 电影行业的项目制特征,其实更适合于专业型公司的发展,基金公司作为投资领域的标准化建立者,当与电影产业的标准化体系对接之后,事实上是削弱了大制片公司的主导权。各大制片公司不得不逐渐出让更多地利润,来维持住基金的投资,同时也给这些基金与中小型制作公司的合作创造了机会。

为了进一步理解北美电影产业的标准化程度,我们从两个细节处来观察“好莱坞”电影制作过程中的标准化体系,首先来看看一部电影的权益分配与管理。一切的问题都在于合作之前,协议的条款该怎样确定,因此专注在娱乐业的律师才会在“好莱坞“受到万千宠爱。以《地心引力》为例,电影的制作是由合作制作公司世界语影业和盛世影业完成,这两家公司,前者属于此片的导演阿方索·卡隆,后者属于制片人大卫·海曼。主制作公司华纳相当于一家项目管理公司,操持着整个项目的运作以及包办发行。

一部电影进入制作阶段的组织架构图一部电影进入制作阶段的组织架构图 再来看看一部电影进入制作阶段的组织架构图。整个制作团队是矩阵式的组织模式,规避了因为单一岗位权力过大而带来的风险,而且在策划阶段就已经组建完成,在剧本最终定稿和投拍之前,大部分选景工作也已经完毕,以确保电影制作能完全按照既定的路线行进。一部电影所能涉及到的公司多达数百家。遍布整个产业链条上的这些中小型服务公司,让新玩家的加入变得更加便利,所以传奇、相对论这些基金公司,才能够迅速转型为新型的内容制作公司。

█ 总结对体制的依赖削弱了创造力 平台资源逐渐成为大型传媒集团的主要营收来源平台资源逐渐成为大型传媒集团的主要营收来源 在70年代之后,北美电影产业新的标准化体系,以及发行渠道的变化,成就了大的制片公司在系列电影上的开发能力,电影所能创造出的经济价值与之前的时代相比,完全是两种概念。平台资源逐渐成为大型传媒集团的主要营收来源,内容部分的收入占比逐渐走低,在2012年的平均数只有16%。制片公司作为内容供应商,扮演的角色更像是一名资源开拓者,目的是通过内容尽可能的在各种渠道中产生收益。 美国电影协会成员机构总发行量持续走低美国电影协会成员机构总发行量持续走低近些年,“好莱坞”的大制作电影显得过度依赖特效,类型高度重复,题材持续啃老。一些传媒集团背后的华尔街股东们敏锐的感觉到,在这个互联网不断提速的时代,内容方面创新的频率也在加快,但是大型传媒集团,却正因为繁琐的内部架构丧失在内容创作上的活力。 美国电影协会成员机构总发行量持续走低 因此,进一步减少电影产量,力求稳定利润、控制风险,是近些年来各大传媒集团普遍的做法。通过跨公司的组合投资方法,在大型传媒集团之外,一些具备一定风险的项目通过基金公司的支持,得以顺利实施,其中往往会产出一些让人惊喜的案例。这也是近些年我们会看到北美很多中小型制作公司,能够不断在一些小众类型电影上完成创新的主要原因。█ 给中国电影市场的启示比不过工艺和投资,要比内容开发和营销策略上的创造力 电影本身的异质化(对比其他商品的相对同质化)特征,以及项目制运作模式,让规模与创造力之间,具备难以调和的矛盾。国内的制作公司,在面对迅猛发展的本土电影市场时,需要考虑如何在企业规模不断膨胀的同时,保有在内容开发和市场运作上的创造力,否则规模本身不会是优势,反而会是拖累,还要应对市场变化以及规模增长之后的风险。 近些年引进片一直稳定地在国内票房市场上占据50%左右的份额,而且这还是在公映数量有所限制的前提下。这些引进片中,绝大多数都是来自于北美六大娱乐集团,“好莱坞“以我们暂时无法抗衡的工艺标准和高额投资,成为国产电影难以逾越的对手,同时也是国产电影努力的方向。但是,“好莱坞”的大型传媒集团在本土市场上所面临的问题,同样也是他们在面对中国市场时存在的软肋。当电影的投资规模达到某种量级时,为了照顾全球市场各个渠道的营收,难免会在内容创新和市场宣导上显得教条,这也是国产电影可以着重考虑的突破方向。 从全球市场来看,美国电影在亚洲市场的占比并不具备非常明显的优势,相对于在欧洲、大洋洲市场几乎达到垄断的占有率,文化上的距离让日本、韩国以及印度都能够保有住自身电影产业的发展,这也是国产电影未来可以依赖的资源。我相信接下来的中国电影市场中,每一年仍然会持续产出一批高回报的国产电影,能提供“好莱坞“难以诠释的本土化内容以及更加灵活的营销策略,是主要原因。