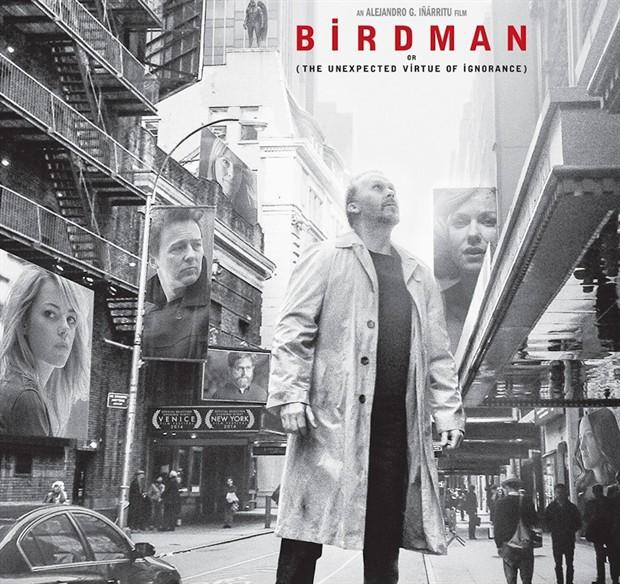

《鸟人》妙在何处?

2015-02-15 08:00:59 来源:时光网

现在,“鸟人”除了代表骂街术语,还代表“长镜头”。

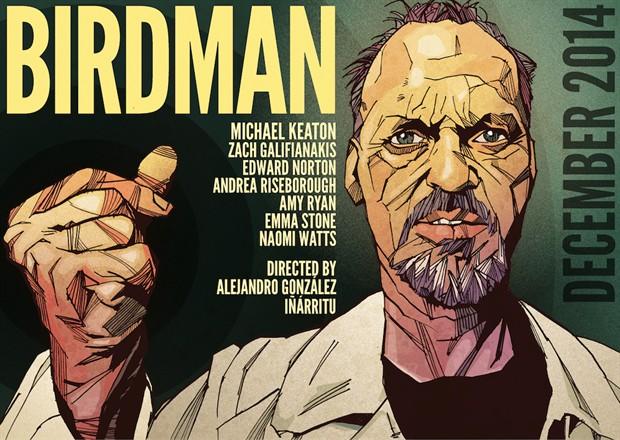

在奥斯卡、金球奖和英国学院奖这三个知名度最高的体系中,《鸟人》至少能占据提名名单的一席。其中奥斯卡最为慷慨,《鸟人》占据9席。至于结果,英国学院奖最终认可艾曼努尔·卢贝兹基是最佳摄影;金球奖则把最佳剧本颁给了影片的编写团队。奥斯卡到底花落谁家虽然尚未可知,但“鸟人”彻底铩羽而归的可能性似乎不大。

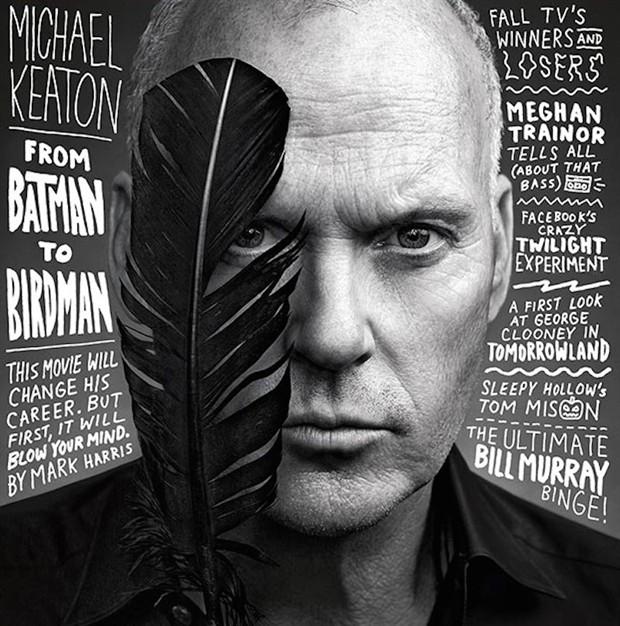

如果你打开谷歌,搜索有关《鸟人》的影评,影响力最大的那些媒体几乎都不是“鸟黑”。颇有微辞的要算英国《镜报》上的一篇短评,大概内容是,《鸟人》的笑话老套、迈克尔·基顿不过是在影片里哀怨自己的中年危机(他演过蝙蝠侠)、电影口碑之所以不差,不过是因为影评人都到了这个哀怨的岁数,因此他们能与影片产生悲哀的共鸣。纵然如此,这篇措辞严厉的评论也没敢对影片技巧,尤其是那“出名”的长镜头有一句不满。各方都对导演亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图的尝试赞誉有加。《华尔街日报》的用词是“炫目”;著名的《赫芬顿邮报》评价影片具有“震撼的视觉效果”。其他的溢美之词,大家可以自行脑补。

可以说,无论电影能否在奥斯卡的舞台上击败《少年时代》拿下最佳影片,技巧性的长镜头都将成为《鸟人》永恒的注脚,并成为最与众不同的影片之一。

长镜头的来之不易★ 抛弃剪辑成为“走钢索的人”

导演伊纳里图虽然知道自己要做的事情很疯狂,但是在开拍前,他并没有完全意识到疯狂的程度。

正式拍摄两周前,伊纳里图在纽约和前辈迈克·尼科尔斯(《毕业生》导演,已于2014年11月去世)共进晚餐。席间他和尼科尔斯分享了自己的点子。对方的看法是,毕竟这是一部喜剧片,抛弃剪辑会制约喜剧效果。这位奥斯卡最佳导演奖得主担心,如果伊纳里图一意孤行,整部电影很可能会变成“灾难”。

资深影迷没有看过《鸟人》,也一定看过伊纳里图这几部中的一部

(从左至右:《爱情是狗娘》、《21克》、《通天塔》以及《美错》)

事后,伊纳里图透露,这顿饭并没有把他吓到,但的的确确让他提高了警惕,不敢再小觑伴随野心而来的困难。导演同时意识到,单单自己绷紧这跟弦儿是不够的,所有人都要认清摆在前面的压力。于是,伊纳里图特地送给剧组成员们一张菲利普·佩提特在双子座大厦之间走钢丝的照片,并谆谆告诫:“诸位同仁,这就是我们要做的电影,摔下去了,就意味着死亡。”

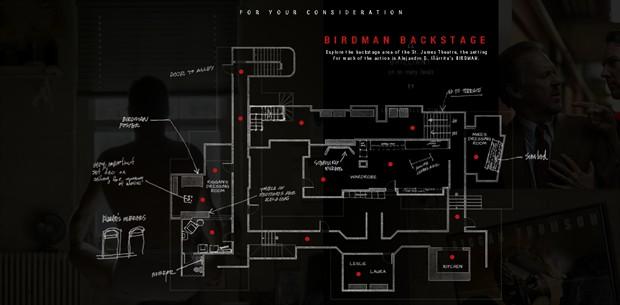

★每一个镜头都像跳“芭蕾舞”

影片的主要场景是位于百老汇的圣詹姆斯剧院。为了给正式拍摄减负,在开机前,伊纳里图和摄影师艾曼努尔·卢贝兹基特地在位于洛杉矶的片场搭出了一个“圣詹姆斯剧院”。在这个模拟场景中,他们不停地拍摄各种场景转换,直到屏幕上的视觉效果达到令人满意的程度为止。

《鸟人》主要拍摄地百老汇圣詹姆斯剧院。正式开拍后,如何在连贯地拍摄中掌控光线成了一大难题。为了创造出符合场景的独特气氛、突出角色的心理状态,光线的角度、明暗都必须拿捏得恰到好处。卢贝兹基举例说:“当Riggan(基顿)坐在他的化妆镜前,光线需要打到他的身上。但是,因为摄制组也需要在室内移动,几分钟之后光线就会产生影子。所以我们必须尽可能精确地计算光线的变化方式,确保拍摄之后我们不会在屏幕上看到影子。”

为了让每一个场景的光线看起来自然,灯光组煞费苦心,卢贝兹基也丝毫不吝啬他的赞赏和感激:“我们其实就是在和光线漫射共舞。我每拍摄一个镜头,背后就有8个人跟着我一起移动。整个过程就像跳芭蕾舞一样,能够有这样的工作经历实在是太刺激了。”

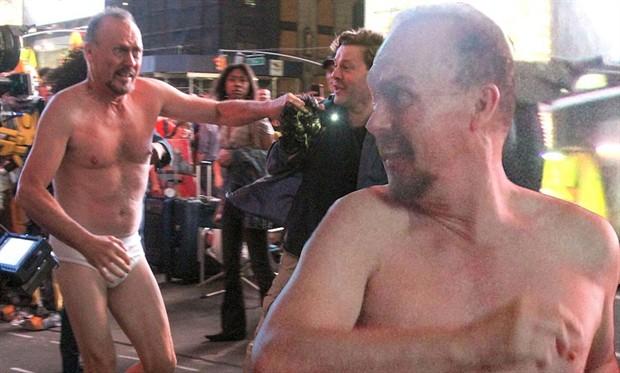

★时代广场戏码干扰最多

光线只是众多麻烦中的一个。长镜头拍摄过程中,每一个可能出现的问题已经让剧组相当抓狂,那些“程咬金”性质的干扰更让剧组工作一度陷入停滞。

基顿时代广场戏动图基顿穿着小裤衩在时代广场穿梭的情节,就是潜在干扰最多的一场。理由很简单,时代广场不是《鸟人》剧组家的,不能说限行就限行。就算迈克尔·基顿是个无名小卒,一个身材一般还谢了顶的男人只穿着内衣在时代广场上跑,也足够吸引眼球了。而预算请得起的群众演员人数无论如何也盖不过时代广场上如潮水般汹涌的游客和本地人。

经过仔细研究,剧组决定,将拍摄时间挪到后半夜,至少将不相关人员的数量降至最低。其次,关于如何转移广场上围观群众的注意力,导演和摄像决定采用“灯下暗”的法子。他们找到了一个高中校乐队(从影片中展现的规模来看,更像是国内的鼓号队),希望他们能够在时代广场上“演出”,趁着“不明真相”的外人围着看演出的时候,让基顿赶紧跑。这个办法堪称天才,唯一的问题是原则上的——该学校不同意学生后半夜演出。无奈之下,剧组只好找到了该校已经毕业的校友前来担纲“诱敌”重任,最终成功拍完基顿的“内裤短跑”。

当天实拍是从晚上8点半开始,一共拍了四条。除主演基顿外,共有四人跟随:摄影指导、跟焦师、录音员、数影技术人员;另有八位制作助理疏导现场人流。导演在附近,其中两条他用手机拍摄的额外角度,用于片中youtube的镜头。

"长镜头"的秘密从影片上映伊始,《鸟人》“伪装”成长镜头的事情就已经不是什么秘密了。考虑到完美的单一长镜头电影的拍摄难度,纵然是奥斯卡最佳外语片的导演和最佳摄像的组合,也需要有自知之明。

所以说,导演需要面对的问题并不是如何去拍好一部只有一个镜头的电影,而是怎么才能让观众无视画面的剪辑点。通过头脑风暴,技术人员决定让镜头与镜头之间的转换“水解”在整部片子中。剪辑人员明确,在镜头摇动的时候,观众最容易走神(例如摄像机的快速水平移动)。之后,他们决定将剪辑点放在这些不起眼儿的位置,当观众的目光正追逐着剧情进入下一个起伏时,过渡性画面在情节的重要性上会略打折扣,观众的注意力也就不那么集中。画面的转换就在观众注意力分散的一瞬间,跟随着镜头的摇动完成了。

导演伊纳里图与摄影师艾曼努尔·卢贝兹基(右拿摄像机者)在片场

为了保证电影的神秘性和观赏性,导演伊纳里图要求所有参与影片剪辑制作的人员都必须对电影镜头的实际拍摄长度守口如瓶。这个秘密一直到电影上映四个月后,才为奥斯卡获奖摄影师艾曼努尔·卢贝兹基(《地心引力》)打破:事实上,影片中最长的镜头为15分钟,其他大多数都在10分钟左右。不过这丝毫没有减少影片拍摄的工作量,卢贝兹基经常需要不停地在斯坦尼康和手持摄像机之间转换,工作的细致程度相比常规电影有过之而无不及。

改变色调可以让明星身上“更有戏”

此外,哪怕对于一般电影而言,固定场景内的画面转换过程中,只要涉及分镜头,画面之间每一部分的颜色变换就不能显得太突兀。《鸟人》所追求的是完美的视觉过渡,也就是让观众误以为整部电影是由一个镜头完成的,这就需要把不同镜头间的色差降到最低。而帮助剧组解决这个问题的,是好莱坞的数码调色师。数码调色师的工作类似给电影做“PS”,除了均衡整部电影的色觉效果、突出剧情希望突出的视觉部分之外,他们的另外一项重要工作就是通过改变色调让明星身上“更有戏”。

根据《鸟人》的调色师史蒂夫·斯科特介绍,有的时候,那些看起来特别简单的画面,修改起来往往最为艰难。例如,基顿、扎克·加利费安纳基斯和娜奥米·沃茨三个人隔着门对话的那场戏,简直让后期改到发疯。

看似简单的,其实没有那么简单。图为后期改到疯的一场戏

(基顿、扎克·加利费安纳基斯和娜奥米·沃茨三个人隔着门对话)

可以说,整个剧组对电影拍摄难度的预估相当准确,所作的准备也相应充足。伊纳里图在接受时说:“通常,我会给自己留足6个月的时间泡在剪辑室里,编辑、打磨每一个镜头,然后把那些不好的地方隐藏起来。”但是反复的、全方位的彩排加上完整场景拍摄,让《鸟人》的剪辑工作变得相对简单,全部搞定只用了两周时间。

演员如何看待长镜头

你可能不知道的《鸟人》细节1.影片中,当主角Riggan在他的化妆间接受采访时说“1992年以后他就没有再扮演过Birdman了”。事实上,迈克尔·基顿的最后一部蝙蝠侠电影就在1992年。也难怪媒体会对Riggan到底是不是基顿的缩影如此趋之若鹜,这些有意无意的细节很可能就是导演耍的花招。 2. 影片的配乐广受赞誉,精彩的鼓点传神地模拟了人物的心情和脉动,加快了影片节奏。遗憾的是,奥斯卡认为安东尼奥·桑切斯的这段配乐不符合参选标准,理由是“这段打击乐中包含有17分钟已经存世的经典音乐元素”。 3. 据称,整部影片只有16处可以观察得到的剪辑点,有兴趣的人可以自己找找看。 4. 爱德华·诺顿出演的两部喜剧《布达佩斯大饭店》和《鸟人》各以9项提名领跑奥斯卡。 5.马丁·斯科塞斯的名字在影片中被提到过一次,而他本人事实上也的确“出镜”了。大家可以找找看。 6. 据导演本人爆料,按照剧本的最初设计,约翰尼·德普会在影片的结尾出镜,而且同时上镜的还有《加勒比海盗5》的海报。考虑到《鸟人》讲述的是一个过气影星的故事,约翰尼·德普可能并不想让自己和这个角色有什么关联。因此剧本设计没有成行。 7. 整部电影的正式拍摄用了29天。 8. 艾玛·斯通是在拍摄《超凡蜘蛛侠2》的间歇完成这部电影的。地理上这并不难,因为两部电影的拍摄地点都在纽约。 9.基顿穿着裤衩穿过时代广场一段,尽管导演已经想尽办法, 还是难以完全避开“不明真相”的旁观者。基顿奔跑的过程中,时不时爆出的手机闪光灯中有一部分其实真的是围观群众在拍。 10. 在拍摄《鸟人》之前,基顿的上一部担当男一号的电影还是6年前。又一个可能让媒体抓狂的有关“过气明星回归”的小细节。