【时光网专题策划】电影诞生120周年·中篇

2015-06-27 08:31:23 来源:时光网

导语:那难以再现的黄金时代 (点击回顾电影诞生120周年·上篇)在1935~1974年,电影在这时成为大众最迷人的安慰剂。相对趋于崩盘的欧洲电影,暂时偏安一隅的美国电影进入繁荣的黄金时代。在红色恐怖到来之前,几乎无片不赚。这一时期美国出现了最好的标准化流水线作品,《乱世佳人》等片见证了大片厂制度的胜利。 60年代到70年代中期,美国电影继续着分裂。换句话说,这一时代属于年轻人——欧洲电影更是如此。法国新浪潮,英国新浪潮,新德国电影,短暂的捷克“布拉格之春”,再加上意大利的费里尼、安东尼奥尼、帕索里尼,它们以实践的形式震惊世界。

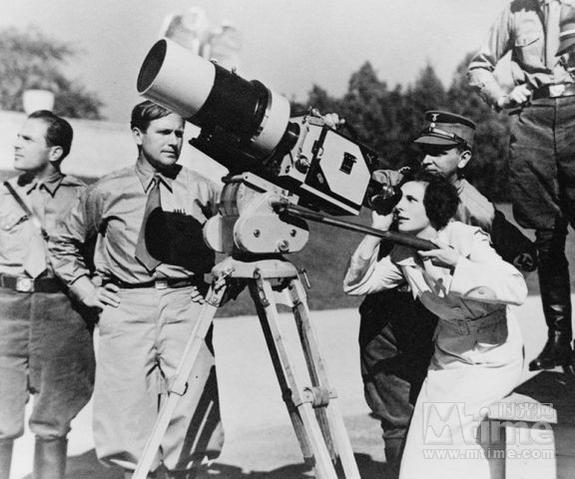

1935年:《意志的胜利》上映 1935年,“电影临时女皇”莱妮·里芬斯塔尔花上七个月时间,完成六天的希特勒纽伦堡系列集会(1934年)素材剪辑,为影史奉上最具权威性也最具争议的杰作:纪录片《意志的胜利》。里芬斯塔尔参照瓦格纳歌剧的表达,把希特勒塑造为人间之神。这部被操纵的纪录片同年获得威尼斯电影节金奖,随纳粹覆灭,全世界被禁映55年,里芬斯塔尔则被永远驱逐出艺术界。可无人否认这“迷人的法西斯美学”,甚至斯皮尔伯格和乔治·卢卡斯都曾公开向她表示过同行的敬意。

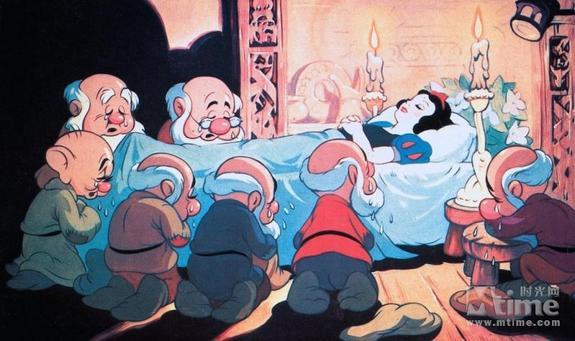

1937年:第一部动画长片面世 在《白雪公主和七个小矮人》之前,动画片指的是那些长度不到十分钟,只能在电影正片之前放映的短片。华特·迪士尼决定改变这一切。1934年,该片开始绘制草图,总共动用包括32名动画师在内的750名艺术家参与制作,花了三年多时间才完成。为此,迪士尼不得不抵押迪士尼动画片场,用100万美元贷款来救火——它最初预算是15万美元到25万美元,但最终投资总额高达148万!该片公映后席卷总额850万美元的全球票房,迪士尼因其创新性获得奥斯卡荣誉奖。《白雪公主》之后,迪士尼决定每年推出一部动画长片。此外,它还是第一个发行电影原声带、推出相关周边的电影,它深刻改变了电影的生态圈。

1939年:《关山飞渡》重塑西部片 1939年,约翰·福特的第94部电影《关山飞渡》上映,摄像机飞快对准独行侠约翰·韦恩,让他成为巨星。故事将八名来自社会不同阶层的人聚集在一辆狭小的马车中,面临重重危机,他们卸去假面,尽显真实人性。在内外两层冲突中,福特作为史诗性大远景的大师,制造出强烈戏剧张力。从此片开始,福特的电影或多或少都在他以为“最完整、美丽、宁静的大地”碑谷中拍摄,壮丽成为他作品正字标记因素。《关山飞渡》正式将西部片从B级片提升到主流层面,犹如中国武侠片和日本武士片一样,开启独立的华彩篇章。

1939年:史诗片《乱世佳人》上映 1938年12月15日,只有导演乔治·库克、选角两年还没定下男女主角的电影《乱世佳人》开拍第一个镜头:火烧亚特兰大。持续数小时的大火烧毁影片《金刚》的布景,漫天火光中,制片人塞尔兹尼克的哥哥走来:“来,看看你的郝思嘉。”他身后是有猫一般绿眼睛的英国女孩:费雯·丽。好莱坞大片厂制度因《乱世佳人》到达巅峰,控制全局的塞尔兹尼克先后动用18位编剧,换了5个导演,2个摄影师,最终银幕出现60多位主要演员和9000多名配角演员。当时全世界9台能拍摄彩色电影的摄影机全部参与了该片,历时三年半,耗资400多万美元。电影上映后轰动欧美,包揽最佳女主角在内的八项奥斯卡奖项。

1941年:《公民凯恩》上映 《公民凯恩》是奥逊·威尔斯第一部也是最后一部享有创作自由的电影。他集合水星剧场优秀人员,征召诸如编剧赫尔曼·曼凯维支、摄影师格雷格·托兰德等专业人士,以纽约报业大亨威廉·朗道尔夫·赫斯特为原型塑造出主角凯恩。5月1日该片顶着巨大压力首映,其前卫实验的处理方式集诸多技巧于一体,如运用双重曝光法制造深聚焦效果的古典三角构图画面,低角度仰拍镜头,高反差打光法,重叠的对白,非线性的多元叙事结构等,向浅柔的美国浪漫电影风格发起挑战。

1942年:刘别谦《你逃我也逃》 德国导演刘别谦横跨默片和有声片两个时期,甚至曾掌管派拉蒙公司一年,影响了整个派拉蒙轻飘飘的喜剧。在纳粹横行的年代,他拍出极具个人化的作品《你逃我也逃》:自恋的演员碰到霸占波兰的纳粹毫无幽默的残暴,究竟是“生存还是毁灭”?他拒绝拍泛滥成灾的政治宣传片,而是巧妙运用慧黠、风趣的“刘别谦笔触”,表达出他对二战前生活的留恋和对战争的控诉。公映之初,它被严峻抨击为对白没品位,但他使用的黑色幽默喜剧手法超越了时代,以喜剧嘲讽荒谬政治的效果甚至超过卓别林那部著名的《大独裁者》。

1944:比利·怀尔德《双重赔偿》 没有谁比比利·怀尔德更得恩师刘别谦真传。1944年,他和小说家雷蒙德·钱德勒合作的《双重赔偿》上映,获奥斯卡七项提名,成为黑色电影之肇始,被法国影史评论家乔治·萨杜尔评价为:“对人类的贪婪、性和虐待主义做了无情的剖析。”通过第一人称叙述的方式,他一步步勾勒出主人公沃特走向毁灭的细腻心理变化,悲观冷漠的笔触甚至几乎被派拉蒙公司、海斯办公室和主角弗莱德·麦克莫瑞合议禁止发行。但它着墨于缺陷英雄及蛇蝎美人的黑色电影模式影响无远弗届,此后包括《马尔他之鹰》、《血红街道》、《死吻》等佳作陆续诞生,它们阴暗的宿命观一度迎面击碎了美国长期的乐观传统。

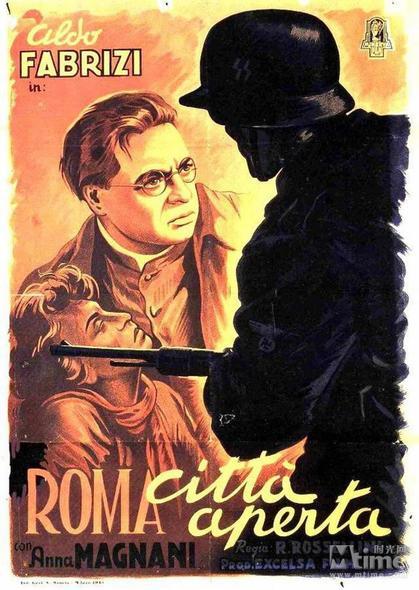

1945年:《罗马,不设防的城市》 在战争的硝烟尘埃中,罗西里尼的战争三部曲首作《罗马,不设防的城市》开启意大利新现实主义运动。这部电影是全实景拍摄,除主角外大部分是非职业演员,部分片段是在战争状态下偷拍完成,采用拍新闻的较差胶片,粗糙含混的瑕疵反而带来即时性和真实感。它是唯一在意大利本土赢得高票房的新现实主义电影,在美、英、法三国尤其受欢迎,斩获首届戛纳电影节大奖,鼓舞了被法西斯政权扼杀创作天赋的一整代意大利电影人。之后几年,意大利陆续推出《擦鞋童》、《偷自行车的人》、《大地在波动》等简单“无风格”的电影,扭转了绚丽虚假的意大利电影风气。

1946年:第一届戛纳电影节开幕 “谁能相信,熄灭了的灯光七年后又能重新亮起来?”1946年9月20日到10月5日,在法国外交部、教育部、电影联合会支持下,法国艺术行动协会再办1939年因战火夭折的戛纳电影节。这是实实在在的第一届,20来个国家的电影人代表重聚海边小镇,在匆匆改造的戛纳“赌场”大厅参与电影放映和颁奖晚会。雷内·克莱芒的《铁路战斗队》获“陪审团奖”和“最佳导演奖”,获首届“国际电影节大奖”(1955年才有了“金棕榈奖”)的影片包括:《失去的周末》、《田园交响乐》、《相见恨晚》、《罗马,不设防的城市》等,只有《美人计》和《吉尔达》遭到了遗忘。

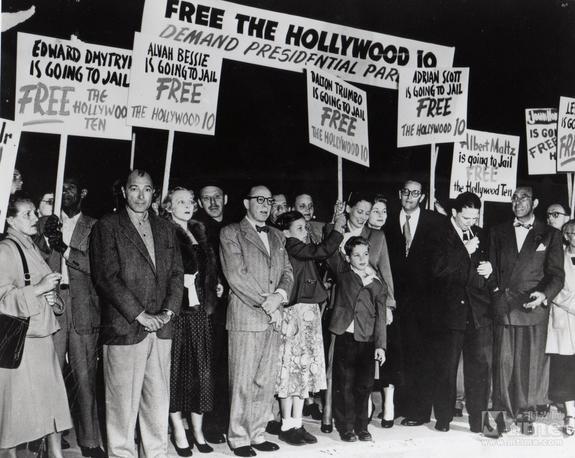

1947年:红色恐怖波及好莱坞电影 1947年,由反共分子托马斯任主席的“非美活动调查委员会”(HUAC)成立,开始针对电影界窝藏的共产党分子展开调查及举办听证会。多为编剧的十位好莱坞电影人以宪法第一修正案为据,勇敢拒绝与HUAC合作,以藐视国会罪被解雇并锒铛入狱,史称“好莱坞十君子”。随后,“好莱坞黑名单”出炉,参议员麦卡锡列出电影界324名“已知共产党”名单,所有对他们的指控都不必提出佐证。他们因此被剥夺工作机会,甚至被迫离开美国。这一歇斯底里的反共风潮令电影界几乎瘫痪,片方拍了一系列明确反共的烂片。

1948年:“派拉蒙案”做出裁决 在好莱坞电影黄金时代,至高繁荣属于派拉蒙、米高梅、华纳、福克斯、雷电华五大片厂。它们凭借雄厚实力,以“垂直整合”的方式全覆盖电影制片、发行和放映。但这种通过卖片花、捆绑销售和影院联营垄断市场的方式,引起美国司法部对其不公平贸易的诉讼。经过漫长起诉,1948年,美国最高法院根据反托拉斯法对“派拉蒙案”做出裁决,禁止五大片厂拥有连锁戏院。同年11月,雷电华率先分离了它的影院系统,推进其他制片厂的分割过程。这一判决和电视的出现一起,给予电影业一记重锤,大公司纷纷减产。

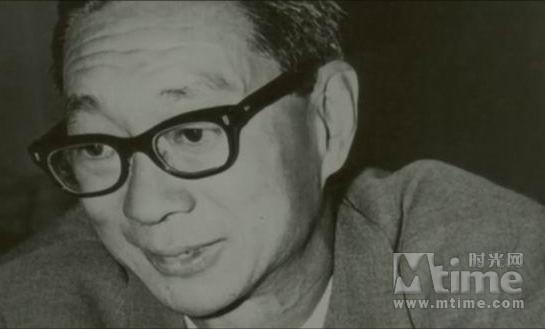

1951年:《罗生门》夺下金狮奖 国际“发现”日本电影,从日本电影“天皇”黑泽明的《罗生门》开始。《罗生门》根据芥川龙之介小说《密丛中》改编,以多重平行叙述的手法,讲述了一起由武士被杀案件引发的真相迷雾。快速的剪辑、突发的暴力、奔放的主角、复杂的主题,这一切让西方彻底着迷,斩获第16届威尼斯电影节金狮奖,黑泽明和主演三船敏郎因而建立“国际的黑泽,世界的三船”的称号。黑泽明的武士片被称为“东方的西部片”,反过来在后来的西部片及好友科波拉、乔治·卢卡斯那里,也能看见他的影子。自《罗生门》获奖到1960年代中期,日本电影进入黄金时期,在全球各地国际电影节中获得超过400个奖项。

1951年:西柏林电影节诞生 从柏林电影节前身西柏林电影节诞生那天起,政治就是压倒一切的主题。二战后德国分崩离析,西德电影人无法进入苏联控制下的两大制片厂,失去铁饭碗的人们纷纷出走,留守柏林的电影人急得焦头烂额。与此同时,美国驻德的文化官员一心希望在柏林这个墙头堡设立电影节,双方一拍即合。1951年6月6日,在阿尔弗莱德·鲍尔筹划下,西柏林举办了第一届电影节。预算有限没法跟威尼斯、戛纳相比,它打出的是亲民牌,不但设置露天电影、明星游行等环节,更交由观众投票来决定奖项归属。主奖 “金熊奖”和“银熊奖”分门别类,包括剧情片、喜剧片、音乐片等,《四个女人与吉普》是首届最大赢家。

1952年:西部片《正午》公映 《正午》之前,西部片银幕被浪漫的英雄主义霸占。《正午》主演加里·库柏在那个时代,就以高大沉默的英雄形象成为人们心中最完美的美国人。美国战后社会现实主义导演弗雷德·金尼曼则通过《正午》开启西部片改革。几乎所有金尼曼的电影都围绕“没有出路”,《正午》影片中的时间与真实时间几乎步调一致,寻求不到帮助的小镇执法官站在空荡荡的街道,烈日下不安地拭汗、环顾,不断出现的时钟镜头加强着他的紧张惶惑感。这种对角色心理的强调带有修正主义倾向,被称为“类型的去神话性”,50年代大部分类型片由此转型。

1952年:沟口健二《西鹤一代女》 与小津安二郎同时代的日本导演沟口健二,尽管多以单景单镜头的细致构图著名,但他的观点或许是最现代和创新的:抒写在父权社会中受压迫的女性困境。1952年,他凭借《西鹤一代女》获得第17届威尼斯电影节最佳导演奖,其后连续两年都是水城宠儿:《雨月物语》和《山椒大夫》均得到银狮嘉奖,法国人对他的狂热把他推上日本电影界巨匠的神坛。沟口健二是巴赞主编的《电影手册》所有作者最爱的导演之一:传统的故事,普世的真理,诗意的场面调度,流利的摄影风格,精致安排的长镜头,他们喜欢美得让人屏息的他。

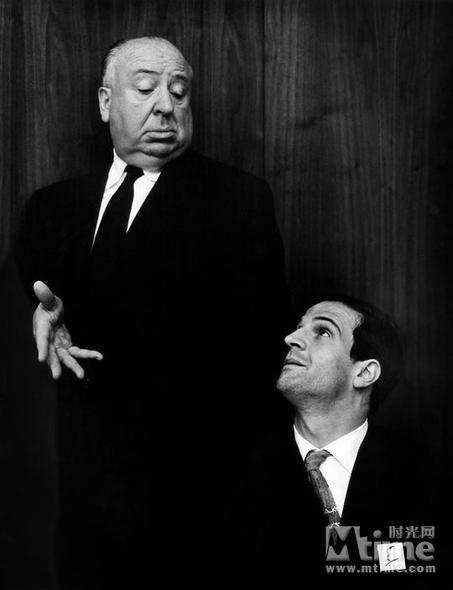

1954年:特吕弗提出“作者策略” 1954年1月,21岁的影评人特吕弗在极具影响力的刊物《电影手册》发表影评《论法国电影的某种倾向》,这位“法国电影的破坏者”首度提出“作者策略”一词,认为影片的真正作者应该是导演,导演才是一部电影的美学和艺术手法的最终负责人。但只有在一系列作品中坚持主题、执念和风格一贯特征的导演,才能因其个人化的表达成为“作者”。这是大部分“手册派”影评人一场自我命名的文化仪式。由此,特吕弗、戈达尔、夏布罗尔等人,让电影进入精英文化批评层面,希区柯克、弗里茨·朗、威尔斯、格里菲斯等因其极具“个人签名”色彩的作者电影受到推崇。

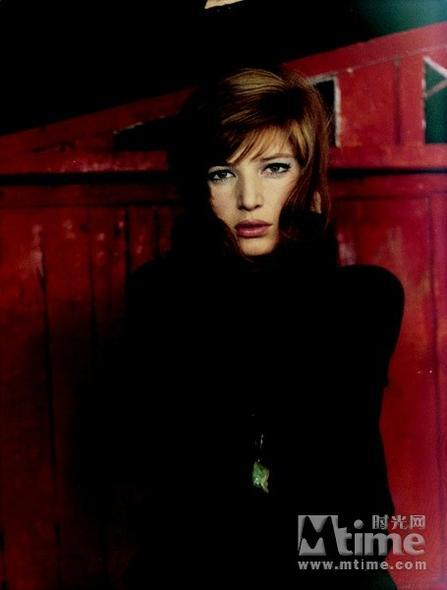

1954年:费里尼《大路》公映 意大利名导费里尼首部扬威国际影坛的影片,是1954年公映的《大路》,它夺得威尼斯银狮奖及奥斯卡最佳外语片奖,确立了意大利电影人欧洲电影新声的地位。费里尼小时候曾逃家加入马戏团,对马戏团的迷恋终其一生。他喜欢圣愚圣弗朗西斯,爱塑造纯真、傻气如小孩的简单角色。两者在《大路》中完美融合。这部影片是他献给妻子玛西娜(饰演女小丑杰瑞米娜)的礼物,是“我整个神秘世界全面的总揽,是将自我毫无保留地全盘托出,是我重视自我的一次冒险。”许鞍华则认为,一部《大路》拍尽了费里尼全部真情与爱。

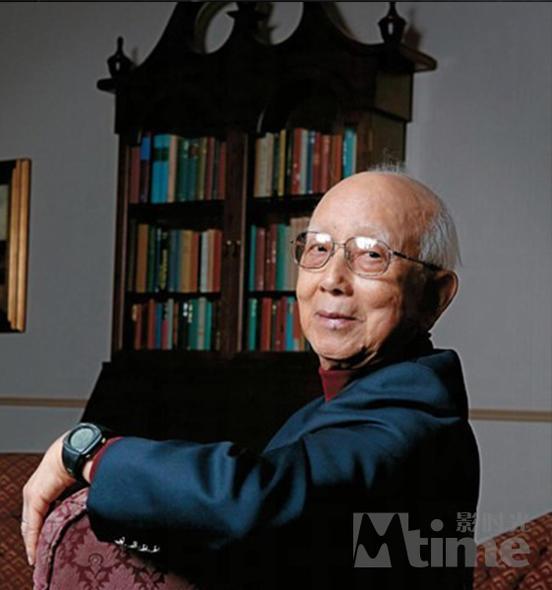

1955年:香港电懋和邵氏兴起 1955年,在香港成立国泰子公司的国际,开始接管衰落的永华片厂及其制片业务,陆运涛任董事长。次年,国际与永华正式合组,成立国际电影懋业有限公司(简称“电懋”)。打着“巨片标志·荣誉之征”的口号,推出创业作《青山翠谷》,雄心勃勃踏上征途。1957年,邵逸夫赴港全权接管制片事务,次年成立邵氏兄弟(香港)有限公司(简称“邵氏”)负责拍片,邵邨人的邵氏父子公司仅负责经营影剧院和影片发行。至此,南洋重要片商陆氏和邵氏均将目光投转到香港,建立制片基地,促成香港五十年代电影业的兴盛。

1956年:伯格曼进军世界影坛 1955年,瑞典导演伯格曼推出《夏夜的微笑》,1956年该片获得戛纳电影节最佳诗意幽默奖,使他成为新的欧洲电影大师。“戏剧是妻子,电影是艳遇”,伯格曼一生参与了超过一百多出舞台剧,导演的60余部电影具有明显舞台剧特点。戛纳、威尼斯、柏林回馈给他的《第七封印》、《野草莓》、《呼喊与细语》等数项大奖。除此之外,他还是少数在美国对大众有吸引力的欧洲导演,《处女泉》、《犹在镜中》和《芬妮与亚历山大》更于1960年、1961年和1983年先后夺得奥斯卡最佳外语片奖——比任何国外导演得到的奥斯卡提名都多。

1959年:法国电影新浪潮幸福年 1959年被法国《电影手册》定义为“一个电影的分水岭”,是法国新浪潮的幸福年。这一年,在《艺术日报》上因下笔毒辣而被戛纳电影节封杀的特吕弗风风火火地带来半自传体电影《四百击》。放映次日,所有报纸都做了大标题报道:“一位二十八岁的电影人诞生了”,他获得最佳导演奖。阿伦·雷乃的《广岛之恋》本已被获颁戛纳电影节评审团大奖,迫于题材带来的政治施压,该奖变成空门。马塞尔·加缪的《黑人奥菲尔》最终获金棕榈奖——胜利属于这三个年轻人。拿着特吕弗15页的剧本,戈达尔则用4个星期完成次年获柏林电影节银熊奖的《筋疲力尽》。1959年有24位新导演出现,新浪潮迅速席卷全世界。

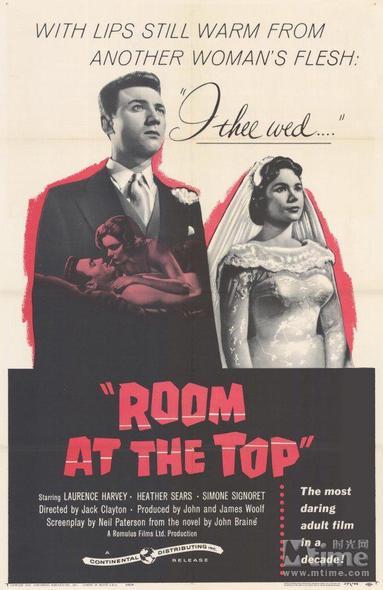

1959年:英国电影新浪潮运动开始 与法国电影新浪潮运动相似,英国电影新浪潮运动源于为电影杂志《场》写影评的林赛·安德森和卡雷尔·赖兹,他们在50年代中期和朋友托尼·理查德森推动“自由电影”运动,拍出一系列具有强烈个人色彩的纪录片。英国导演新浪潮正式始于1959年公映的杰克·克莱顿的《金屋泪》(获得奥斯卡最佳改编剧本,女主角西蒙·西涅莱摘下奥斯卡及戛纳双料影后)及托尼·理查德森的《愤怒回首》。它又被称为“厨房洗碗槽”现实主义,内容多为表现年轻工人阶级的日常艰辛生活,诞生了所谓“愤怒青年”的角色——指那些愤世嫉俗、粗野暴戾的平民英雄。

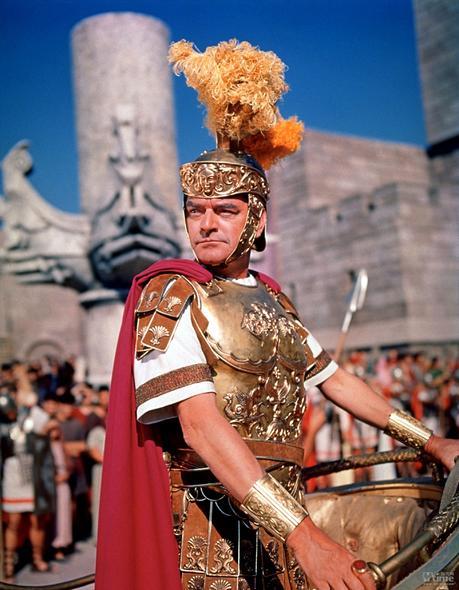

1960年:《宾虚》狂揽奥斯卡大奖 1960年的奥斯卡,光荣和胜利属于《宾虚》,这部由威廉·惠勒执导,米高梅公司出品,片长达三个半小时的史诗电影,是第一部获得奥斯卡最佳影片奖的重拍片,且在12项提名中狂揽惊人的11项,直到38年后的《泰坦尼克》才追平了这项纪录。它的恢宏让人目眩神迷。四轮马车大战那11分钟的片段,令人惊愕的数字包括:18英亩的外景场地,1000组建筑物,43台摄像机,18辆战车,78匹马,据说还动用了15000名临时演员。影片全美票房高达8000万美元,挽救了当时陷入财政危机的米高梅。

1960年:《甜蜜的生活》获金棕榈 1960年,比安东尼奥尼《奇遇》更引发风波的,是费里尼《甜蜜的生活》。2月,电影在意大利上映,谩骂如潮水汹涌,记者每天撰文呼吁电检处撤销准映许可,销毁底片。梵蒂冈干脆把它列入黑名单,费里尼受到开除出教的威胁。三个月后,《甜蜜的生活》来到戛纳,令一些参赛者和评审团成员大为恼火:太极端了太淫秽了,更不用说对神不敬的口吻。但那届的评审团主席乔治·西默龙威胁如果不让它得金棕榈,他就马上回瑞士,他如愿了——费里尼一生和职业生涯都要感谢他。

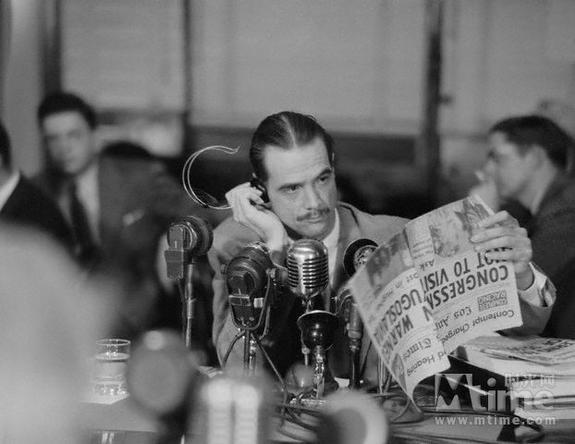

1962年:《007之诺博士》上映 当哈里·萨尔兹曼和艾伯特·R·布洛柯里联手成立Danjaq和EON电影公司,负责持有007电影版权和负责制作时,他们或许没有想到,由伊安·弗莱明并不算畅销的小说改编成的电影,将成为史上最长命、商业最成功的英国产品。二人将希区柯克的《西北偏北》当作样板,希望该片主演加里·格兰特扮演007,但他只答应出演一部,作罢。在经历史蒂夫·里夫斯、特雷弗·霍华德、和理查德·伯顿等人后,他们看中了肖恩·康纳利。原著者满心不乐意:一个出身工人阶级的苏格兰人,怎么能演好儒雅的007?几经周折,肖恩·康纳利方签约,一签就是五部。

1962年:《奥勃豪森宣言》发表 1962年2月8日,在联邦德国奥勃豪森举行的第八届联邦德国电影短片节上,亚历山大·克鲁格、埃德加·赖茨等26位年轻导演、摄影师和制片人共同发表了《奥勃豪森宣言》,宣布“旧电影既已死,新电影必将诞生。” 新德国电影运动由此开始。60年代中期,联邦政府通过了一项在三年时间内以500万马克资助青年导演拍20部影片的计划,战后第一批青年导演随之脱颖而出,在1966年、1967年相继推出了处女作。新德国电影运动多次潮涨潮落,前后延续了二十多年。

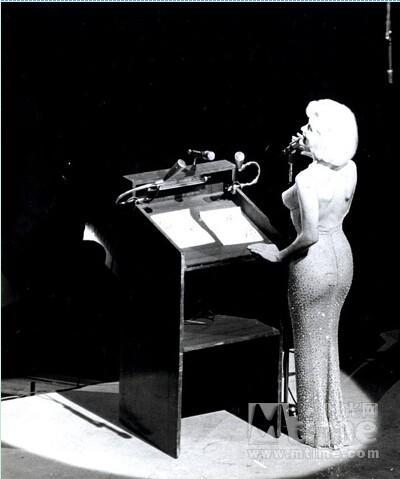

1962年:传奇女星梦露离世 玛丽莲·梦露的生平完全是灰姑娘一夕成名的故事,只是没有快乐幸福的结尾。《七年之痒》、《热情如火》……她的迷人风采一路燃点了十多年。可在成功光鲜背后,忧郁症、流产、离婚、吸毒、酗酒等让她的私生活破碎不堪。1962年4月,梦露复出接拍喜剧片《濒于崩溃》,其间出现重要插曲:5月她在肯尼迪总统的生日会上,献唱著名的《生日快乐,总统先生》。她的身体和精神状态却依然没有好转,拍摄进度一拖再。福斯高层最终决定换掉导演,于当年10月恢复拍摄。1962年8月5日凌晨,36岁的梦露在家中离奇离世,一个时代的性感标志陨落,流产的《濒于崩溃》只留下不到40分钟的素材。

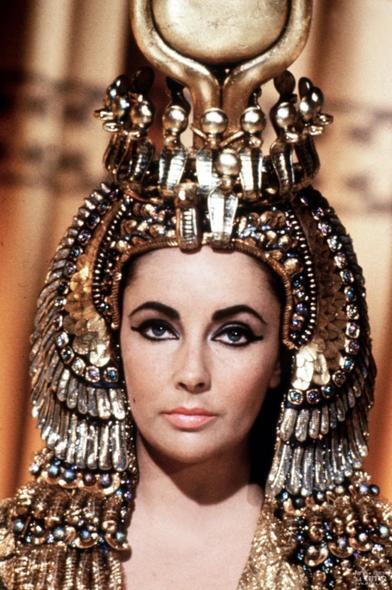

1963年:《埃及艳后》上映 20世纪福斯转而用100万薪酬加红利,启用红极一时的伊丽莎白·泰勒,出演史诗题材宽银幕电影《埃及艳后》主演。影片原本预算为200万美元,最终却花破4400万——相当于2012年的3亿2300万。女主角伊丽莎白·泰勒获得一项吉尼斯世界纪录:一部电影中换衣服次数最多,在片中她一共换了65次衣服,其中有一套戏服由24卡拉的黄金布料制成。本片被称为影史上最昂贵的灾难。福斯宣称“这是一部拍给那些不进戏院的观众看的电影”,但上映后4个小时乏味的版本遭到观众和影评界一致恶评,几乎令福斯公司破产,金牌制片人沃尔特·瓦格纳从此彻底告别电影制片领域。

1964:《荒野大镖客》开创新类型 1964年,赛尔乔·莱昂内看过黑泽明的《用心棒》(黑泽明后来还跟他打官司索赔了),兴奋地将美国原著小说带回意大利,用一万五千美元请来理查德·哈里森随手“推荐”的电视剧演员克林特·伊斯特伍德,花了七个星期时间,在西班牙沙漠拍出令他和男主角、配乐莫里康内都身价倍增的《荒野大镖客》。它引爆了全球市场,从此一大批意大利导演奔向西班牙沙漠,热情打造草莽英雄。莱昂内随后完成“美刀三部曲”《黄昏双镖客》、《黄金三镖客》,“通心粉西部片”盛行于世。1960到1980年间,全欧洲生产了超过600部西部片。

1964年:《红色沙漠》获金狮奖 “我想像画油画那样涂抹我的电影,我想在颜色中发现关系,不想局限于摄影机提取的自然色彩。”1964年,意大利新现实主义导演安东尼奥尼给水城威尼斯带来一部彩色电影:《红色沙漠》。他抛弃了剧情,转而用喷射的颜料统治电影,阐释情绪。热情的红色,枯槁的灰色,鲜活的绿色,怯懦的黄色……通过目眩神迷的色彩,有人说它描绘出野蛮的工业社会对人类精神的压抑和异化。安东尼奥尼却说他的目的是阐释这个世界的诗意和丰富,充满活力和忍耐性。不论如何解读,这部电影最终力压戈达尔的《已婚妇人》和帕索里尼的《马太福音》,擒得金狮奖。

1965年:《音乐之声》盘活福斯 因大片《埃及艳后》濒临倒闭的福斯公司,因《音乐之声》起死回生。1965年,这部根据同名音乐剧改编的电影首次登上大银幕,创造了1.59亿美元的票房,并赢得当年奥斯卡包含最佳影片、最佳导演在内的5项大奖。风靡全球后,它成为取景地奥地利的名片之一,片中如《雪绒花》、《哆来咪》、《孤独牧羊人》等歌曲,也被各国改编成的经典名曲。不过,当时严肃的评论却不能忍受该片的粗糙美学,戏称它为“金钱之声”。影评人宝琳·凯尔就担心它的商业成功会影响其他电影的创作自由:“像这种电影会使值得做的电影,与当代社会有关、有创作力和表达力的电影难以拍成。”

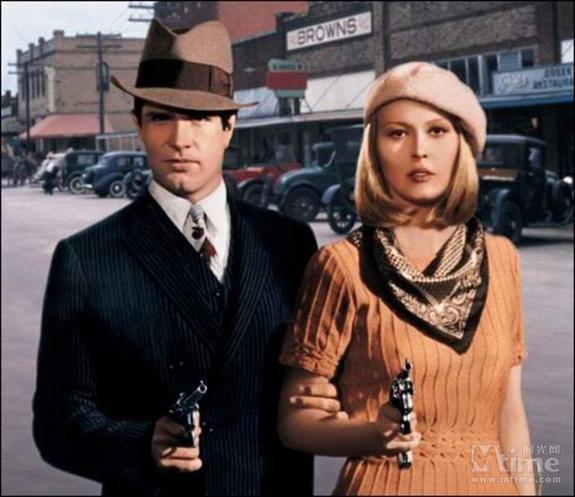

1967年:新好莱坞电影的诞生 1966年,被20位导演拒绝过的《雌雄大盗》剧本,辗转来到阿瑟·佩恩手中,他接下了曾吸引特吕弗和戈达尔的导筒。这部以30年代经济大萧条为背景的公路盗匪片,华纳公司刚开始只计划在小范围内发行,打出“他们年轻!他们相爱!他们杀人”的口号吸引经历越战的年轻一代。但他们的观点也在改变。年底,曾臭骂过它的《时代周刊》把它放在封面,打上醒目标题:“新电影:暴力、性和艺术”。加上同年票房鼎盛的《毕业生》,新好莱坞电影就这么开始了。其余开始反映美国社会张力的电影还包括:《逍遥骑士》、《孤注一掷》、《法国贩毒网》等。

1968年:美国民权运动冲击奥斯卡 就在第40届奥斯卡颁奖典礼举行的前两天,美国人权运动黑人领袖马丁·路德·金于4月4日遇刺身亡。美国沸腾了。奥斯卡因这一重大事件而推迟。巧合的是,这届角逐最佳影片奖的5部电影中,有4部反映的是美国当代的社会问题,其中《炎热的夏夜》和《猜猜谁来吃晚餐》探讨的正是美国的种族问题。最终,前者获得包括最佳影片、最佳男主角(罗德·斯泰格尔)、最佳改编剧本在内的5个奖项,后者则拿下最佳女主角(凯瑟琳·赫本)和最佳原创剧本。这一年,从未得到学院派嘉许的希区柯克走上领奖台,当接过荣誉小金人时,他发表了学院奖历史最短的获奖感谢:谢谢。

1968年:美国电影分级制度出台 1968年11月1日,在导演和制作单位呼吁更大艺术创作自由的压力下,臭名昭著的《海斯法典》在诞生了38年后,终于被分级制度取代。最初的分级有四个级别:G级:大众级,老少皆宜;M级:建议父母指导,但所有人都可以观看;R级:16岁以下(后来提高到17岁)须有父母或成人陪伴;X级:16岁以下禁止观看。电影步入前所未有的坦白时代,尤其在性和暴力方面——吸引了大量年轻人走进电影院。60年代后期的美国电影在题材和内容方面越来越大胆,在分级制出台次年,《午夜牛郎》便成为史上唯一以X级电影的身份得到奥斯卡最佳影片者,它首度在美国影坛上直言不讳地揭示了同性恋问题。

1968年:“五月风暴” 1968年情人节,包括特吕弗、戈达尔、夏布洛尔等2500个影迷走上街头,他们自称“法国电影馆的孩子”,要求恢复电影馆馆长朗格卢瓦职务。4月22日,朗格卢瓦重回法国电影馆次日,索邦大学被警察突袭,“红色丹尼”发出怒吼,学生、工人开始游行,“五月风暴”席卷而来。5月10日,戛纳电影节召开。三天后,学生们占领了索邦大学,战火蔓延到电影节。5月18日,当《薄荷刨冰》如期放映时,特吕弗带着路易·马勒、戈达尔、米洛斯·福曼、罗曼·波兰斯基、克劳德·勒鲁什冲进电影大厦,坚持中断影片放映,“跟罢工的学生、劳工站在一起。”

1970年:邹文怀创立嘉禾 1970年10月10日,邵氏庆祝双十酒会即将终场时,在邵氏大权旁落的邹文怀突然告知在场记者,他已辞去邵氏职务,创办嘉禾公司,取英文名Golden Harvest,寄予着黄金收获的美好愿景。邹文怀自立门户,对港人来说,效果“轰一声如第三次世界大战。”次年1月22日,由罗维导演、号称“十大头牌领衔主演”的创业作《天龙八将》上映,票房收入平平,又经历独臂刀侵权邵氏案。根基尚浅,声势不佳,业内人士多半不看好嘉禾,认为它想抗衡邵氏根本是痴人说梦。但它后来果然成与邵氏抗衡的一代影坛霸主,更捧出一家家活力四射的卫星公司和独立影人。

1971:《发条橙子》掀起暴力狂澜 随着越战的推进,马丁·路德·金及肯尼迪被暗杀,整个美国被撕裂。在焦虑、痛苦、恐慌及幻灭中,美国电影却走进了丰足的“文艺复兴”。大量面对年轻人市场的修正主义类型片推出,漫无目标的反英雄人物伴随着性与暴力而来。1971年,是强烈冷酷的阳刚电影崛起的一年。库布里克、唐·希格尔、山姆·佩金法相继推出《发条橙子》、《肮脏的哈里》和《稻草狗》。通过展露无遗的银幕暴力描写,在社会上掀起一股疯狂、残忍的狂潮。尤其《发条橙子》对青少年暴力犯罪直白甚至迷人的描述,令人目瞪口呆。它甚至被归为英国几件谋杀暴力事件的元凶,以至于库布里克不得不请求华纳公司停止其在英国的发行。

1972年:《教父》上映 当科波拉被派拉蒙指定拍根据畅销小说改编的《教父》时,他最初拒绝执导,认为故事有损于他意大利人血统和作为艺术家的尊严。但好友乔治·卢卡斯劝他为生存接活,他才答应下来。他坚持用票房毒药马龙·白兰度来演黑手党老大,并启用大量意大利血统的新人演出,以求得真实性。电影于1972年3月15日上映,开幕首周便拿下526万美元,并在下映后一共赚进8千多万收入,是其预算及行销活动费用的14倍之多。《教父》被称为“《公民凯恩》以来美国最重要的作品”,获得奥斯卡最佳影片、最佳男主角奖与最佳改编剧本奖。它从个人兴衰到展现出一张关系网,升华了三十年代的黑帮片,续作同样可圈可点。

1973年:李小龙逝世 “如果没有李小龙,也许30年前,嘉禾这个名字就一早消失掉了。”多年后邹文怀的慨叹,一针见血。1971年,李小龙自美国回港,加盟嘉禾。首部作品《唐山大兄》就以破三百万票房的成绩夺得香港卖座冠军。次作《精武门》彻底打响“李小龙作品”后,他在美国成立嘉禾第一家卫星公司协和,推出了唯一一部自编自导自演的创业作《猛龙过江》,成功叩开好莱坞大门。随后与华纳联手合作《龙争虎斗》,杀回好莱坞。然而,正值事业巅峰的他却在拍摄《死亡游戏》期间离奇暴毙,香港功夫片也在他死后沉寂一时,直到成龙和洪金宝的鬼马功夫片后才以另一种形式辉煌。

1973年:《驱魔人》票房创新高 70年代美国电影票房纪录屡创新高,惊悚和刺激让电影坐上过山车,电影开始围绕视觉想象做文章,《驱魔人》应运而生。影片根据1949年一起真实的驱魔事件改编而成,1973年公映时,许多观众吓得尖叫、头晕、甚至歇斯底里,电影院不得不招来护理人员随时待命。 “恶评”加上拍摄期中剧组人员死亡的不详传闻,驱使人们争先恐后地排队观看,以测试自己胆子是否够大。魔鬼肆无忌惮的渎神行为,小女孩一系列污秽的举止,神父无可奈何的羸弱,使得它成为当时最具争议性的一部电影,是史上第一部被提名奥斯卡最佳影片奖的恐怖电影。根据通货膨胀调整后,它是史上R级电影史上第一高票房。

1974年:《恐惧吞噬心灵》获奖 1974年,29岁的“德国电影神童”法斯宾德,带着15天拍摄完竣的《恐惧吞噬心灵》,向金棕榈发起挑战。它败给了科波拉的《对话》,不过得到了费比西奖,德国新电影开始建立起国际融资与发行体系,法斯宾德由此正式成为德国新电影运动四杰的代表人物。《恐惧吞噬心灵》翻拍自《深锁春光一院愁》,聚焦60岁的清洁女工埃米与年轻的摩洛哥小伙子爱情故事。他找来当时的同性爱人萨勒姆扮演男主角阿里,甚至为他设计好眼神的方向。某种程度上,片中边缘人物被人歧视、排挤、围剿的爱情禁忌,都是法斯宾德在现实中切身体会的折射,是他始终惧怕着的寂寞与孤独。

下期预告 1975年之后,以美国好莱坞电影为代表,世界电影进入商业片的繁荣时代,在全球经济一体化的环境中,美国电影在全球市场上的影响力越来越大。同时,在电影技术日新月异的背景下,电影魔术也越来越令人着迷。但是,在繁华的另一面,是无法掩饰的电影艺术创作力的匮乏,类似于《乱世佳人》、《教父》这样文艺和商业素质兼备的影片越来越少,电影成了一种快餐文化,这也是消费时代中电影的幸与不幸。《电影诞生120周年·下篇》预计7月1日上线,敬请关注。