独家探访皮克斯动画总部

2015-10-15 08:15:57 来源:时光网

2015年,对于喜爱皮克斯动画的影迷而言是特别的一年。这一年不仅仅是皮克斯第一部动画长片

《玩具总动员》上映20周年,也是皮克斯首次在一年中有两部动画长片面世--

《头脑特工队》和《恐龙当家》。

:这部电影中有多少内容是以你女儿为原型的?

道格特:其实关系没那么大,很多内容确实是以我女儿的成长故事为原型,但在一些具体的细节上,比如从中西部搬家到西海岸,这其实是以我的经历为原型,我们家在五年级的时候搬到丹麦,所以我有类似的经历,搬迁到一个完全陌生的环境,只不过做了一些艺术加工。

:设计头脑的结构是否很困难?头脑结构的设计和剧情的创作是如何相互影响的?

道格特:很有意思,本片故事和头脑结构基本是一回事,如果我们改动剧情,就要对艺术部门说:抱歉了各位,我们要重塑这个世界。举个例子,我们想出了性格小岛的设定,以展现莱莉的不同性格。如果你只是说我很担心我的孩子性格会变,你要怎么展现出来?打翻的瓶子还是什么?所以我们想出了这些岛屿,随着剧情的改动,莱莉原本是个话痨,非常有趣好玩,但随着她慢慢长大,就像我女儿一样,她变得更加安静内敛,所以我们就让那个岛沉下去了。

我们原本是设计成一个多层蛋糕,从有意识到无意识逐渐过渡,这个设定看上去不错,但随着剧情的发展,这个设定不能展现性格变化的风险性,所以我们把一切推翻重来。

:你们是如何设计出人类的这五个基本情绪的?

道格特:我们在一开始就和很多科学家聊过关于情绪的问题,以求了解情绪是什么,有什么作用,处在哪个位置,如何起作用,负责什么东西。其中有个基本问题争议很大,那就是到底有多少种情绪,有些人说基本情绪有四种,有些人说有十六种、二十七种,或是鉴于两者之间。我很希望做到尽量准确科学,我们不想做了这么多研究之后,又把它扔在一边,说管它呢我们自己瞎编吧,我们想做到真实可信,不希望让科学家们看过之后一脸无语,另一方面,我们也没法打造二十七个角色,不然你都分不清谁是谁。

我们原本设定了“骄傲”这个角色,说起话来趾高气昂:“我相信莱莉肯定能当总统。”他对莱莉非常自豪,但后来我们觉得这个工作交给“快乐”来做就可以了,“快乐”应该是对莱莉倍感自豪的角色,所以我们放弃了“骄傲”,所以很多时候我们的设定都是以服务剧情为主。

为了展现真实的情绪世界,彼特和他的团队进行了许多内部“心理治疗”,用各自的童年创伤寻找灵感:你是什么时候意识到“少即是多”这个问题?

道格特:我觉得很大程度上源于反差,你的外在表现越少,内心活动就越多。比如表面上我只是微笑点头,但内心却天翻地覆,这是我们每天的真实体验。我们希望能展现成长的故事,这是这部影片的主题,我们给自己做了很多“心理治疗”,谈论各自的童年创伤,并进行对比,然后去思考如何展现这些东西。最后我们意识到不管我们如何设定,情绪都必须起到作用,如果莱莉遭受的是身体上的创伤,那她的情绪也起不了多大作用,它们能让她感到恐惧,但这也没什么用,所以我们要设计一些东西,让情绪能起决定性作用,这块花了我们很长时间。

:本片的关键点是什么?是这些情绪角色,还是故事线,让你觉得这块定下来之后整部电影就可以水到渠成了?

道格特:整部影片是分阶段成型的,最初吸引我们的是把情绪角色化的创意,把它们做成性格鲜明的角色,这也是动画最擅长的东西,这会非常有趣。随着我们的深入,我们开始意识到这会是一个大好机会,可以把观众带到一个人人都想过但却没人见过的世界,比如梦从何而来,为什么歌曲会在你的脑内循环,我们为什么会忘记,如何能铭记之类的,我们发现这部电影会很有话题,然后随着制作更加深入,我们意识到情绪影响着我们的性格与我们的社交,这个问题很有深度,让我们有话可说。

:你们是如何想出悲伤的重要性的?很多人通常都不会意识到悲伤的重要性。

道格特:来自两方面,我们很早就开始谈论这个问题,一方面我们都希望在生活中快乐,希望我们的孩子快乐,但现实生活并非如此,你总会有失落沮丧,那你如何应对生活?如何从追求单纯的快乐,变成追求更深层次的快乐?所以我们一开始就有这个考虑,我们的主角是乐乐,她要学会这个道理。

另外,我觉得这很大程度上缘于我们和顾问达克尔·考特纳,他对悲伤的研究很有名,他非常强调悲伤在生活中的重要性,一开始我也很不理解,我觉得这很奇怪,你为什么这么支持悲伤?这是我们尽力避免的东西,这是种负面情绪。他说没错,但当你在生活中失去了某样东西,你不能假装什么都没有发生,你的生活已经被改变了,那你要如何适应?这就是悲伤的作用,它能把一切缓下来,让你有时间自愈,它还能让你的亲朋好友察觉到你需要帮助。这些知识对我们很有帮助,我们也从中学到很多,所以我们把它融进了故事当中。

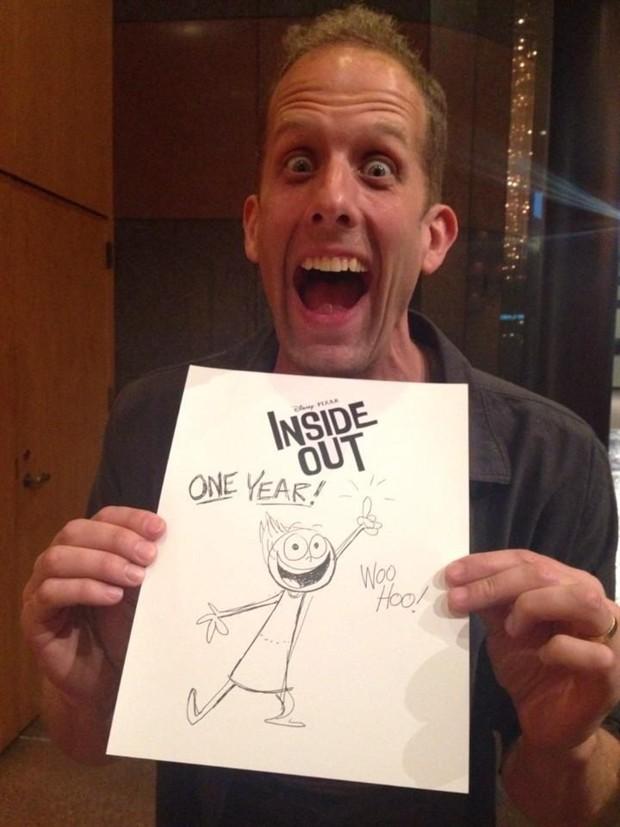

彼特·道格特在片中融入了很多自己的体验,他曾经也是个腼腆沉默的男孩。(现在很显然已经变了):据说你在电影里加入了很多自己的体验?

道格特:我小的时候比较腼腆、沉默、内向,成长过程中最大的挑战就是如何和其他同龄孩子交流,我会担心衣着是否得体,言谈是否得当,别人会不会觉得我很傻,这些东西让我压力很大,这也是为什么我沉浸在画画当中,因为画人比和人打交道简单得多。每个人都经历过类似的事情,这是成长的必经之路,过去你沉浸在自己的世界,快乐无忧,突然间你发现每个人都开始对你评头论足,找到自己的归属就变得很重要,找到属于自己的群体,这些都是我的个人经历,加上我们做的研究,在电影中展现出来。

:完成这部影片之后,你是否觉得自己更擅于应对不良情绪了?

道格特:影片谈论了很多类似的话题,关于社会压力,以及成长的痛苦,看着我的女儿长大,我知道她在经历着什么,因为我自己也经历过。这部电影和我参与过的所有电影一样,是一次发现之旅,一开始你自以为知道这是一部怎样的电影,结果电影反过来开始教育你、改变你,从某种程度上讲,我们对于这部影片的理解都更加深刻,我们对这个成长的主题思考了五年,我们沉浸在其中,对成长的理解比以往都更为深刻。

:你们经常会在作品中加入其他皮克斯电影的彩蛋,你在本片中是否有什么特别想加入的彩蛋?道格特:说实话电影中加入的大部分彩蛋我都不知情,A113(皮克斯经典彩蛋)放哪里是由他们决定,我并不会在意这些问题,我关心的是角色是否有戏,故事是否有趣,其他的梗他们爱怎么玩怎么玩。

对话副导演罗尼·德尔卡门“我们互相画彼此的画像来减压”

对话制片人乔纳斯·里维拉“这部影片的技术突破是‘反写实’”

:制作人在一部动画电影中负责什么工作?和真人电影制片人有什么区别?

里维拉:我只担任过动画片的制作人,我觉得制作动画电影和真人电影差不多,但制作动画要慢很多,因为动画是一帧一帧完成的,最快你也要十三个月才能完成。制作这部电影花了五年时间,其中三年都花在创作剧情上。我的绝大部分时间花在了协助剧本创作上,帮助导演彼特召集合适的编剧、故事团队,我还和导演一起选配音演员,选择作曲,控制预算……各种制作人该做的事情,我们是在这个公司里面工作,这些电影项目就像公司里的一个个小公司。

:你是如何平衡管理和创意的?因为从管理层面上讲你可能已经具备了你所要的一切人员,但从创意角度上讲你可能还是漏掉了一些创意人才。

里维拉:这个问题问得好,我尽量模糊管理和创意之间的界限,因为我在管理上就追求创意。我把自己当做影片的首位观众,彼特来和我聊这部电影,当时都还不是电影,只是个设想,我很快就会想到,观众会做何反应,我会想到制作团队,我们要如何把它展现出来。

作为制片人,乔纳斯·里维拉更多地是保持“旁观者”的眼光,以观众视角去提意见,并为进度和预算把关对于导演来说,导演清楚影片的每一帧画面,对我来说,我一直在想观众会怎么想,我总是对彼特说,这个不错,但如果我妈妈在这里,她会觉得好笑吗?这个会不会太高冷了?我会提出这些问题,他会说这个观点不错。我扮演着一个现实主义者的角色,与此同时我也会想我们需要多少动画师,是人手太多,还是人手不够?因为具体细节还不清楚,我两边的脑子都在试图平衡影片内容和电影制作。

:影片的创意源自于彼特和她女儿的经历,你觉得这部影片最打动你的地方是什么?

里维拉:彼特来找我谈这部影片,他数次提到自己的女儿,我也是看着他女儿长大的。他说的没错,她原本是个活蹦乱跳的小孩子,在白板上乱写,喜欢乱开玩笑,等她长到十一二岁,她就开始戴着帽子听着耳机。可怜的彼特,他说我女儿到底怎么了,这让我们开始谈论自己。

当他和我谈这部电影时,我第一时间想到的是两件事,第一,虽然故事还未成型,他的这个创意源自对真实生活的观察,不管我们拍成什么,这个创意非常独特,非常私人,这是个很真实的故事,这种电影很难得。第二,我很快就想到了自己的孩子,他们还很小,比彼特的女儿小得多,我想到当他们十二岁的时候会怎样,然后我想到我自己。我们聊过的每个人都有类似的经历,我很快意识到,如果我们把这部片子做好了,这会是一部适合每个人的电影,因为人们要么有孩子,要么曾经是孩子,所以每个人都能产生一定的共鸣,我们可以把故事戏剧化,做的很好玩,就可以影响很多人。

:本片有多少内容源自真实心理学?多少属于虚构?

里维拉:问得好,我们尽力加入足量的科学,让影片真实可信,我们咨询过很多专家,但我们发现这个领域仍然存在很多未知,所以我们自己发挥,设计了思想列车,性格岛屿,核心记忆。当然记忆并不像我们在电影中展现的那样起作用,记忆更加零碎,每次回想都会有所差别,我们还听过人们产生不存在的记忆的案例,我自己也有过类似经历,我们的做法更为形象,我们用亮度来展现。

你要在科学和观众理解能力之间达成平衡,我觉得我们做的挺好的,我们在片中加入了一个很有趣的内容,就是短期记忆,通过研究我们发现,你在一天之内积累的记忆,更容易被获取,但当你进入深度睡眠后,短期记忆就会被存入长期记忆。我们觉得这个点子很酷,可以拿来用,所以在电影中,总部里的短期记忆更容易提取,你可以记得今天早上把钥匙放在哪里,但你可能记不起四个月前你放在什么地方。这是因为每天晚上,你的情绪,按我们的设定,会把短期记忆放进长期记忆当中,你还是可以获得短期记忆,但它离你更远,这些记忆很可能会丢失,我们采用了很多感觉讲得通的创意,同时也以奇异的方式帮助叙事。

:你们的每部作品都会有一次突破,本片的技术突破是什么?里维拉:我觉得这部影片是个绝佳案例,本片中没有《怪兽公司》中的毛发特效,或是《海底总动员》中的海水特效,本片的特点在于,彼特要的不是2D感觉,而是有种手绘动画的质感。他提到了查克·琼斯一类的手绘动画师以及他们的风格,角色应该以一种我们从未尝试过的方式移动,这些角色应该充满活力,而不是……你知道电脑动画很善于模仿塑料、毛发或皮肤,但彼特要的是“感觉”。所以我们要打造出与以往完全相反的东西。一直在技术上领跑的皮克斯在本片中实现的突破却是“反传统”。一切都向着与写实的相反面进行。比如乐乐是个发光体,也没有有棱角的肢体关节。比如光影这块,乐乐是我们的主角,同时她也是一个光源,如果你把巴斯光年放在桌子上,光线打在他身上会投下一个影子,如果你把乐乐放在桌子上,她会投出光线,如果她穿过一个黑屋子,她会把屋子照亮。所以我们的光影技术人员要想办法实现这种效果,这和“写实”方法完全相反。如果你仔细观察乐乐,她的手臂并不是关节连着手臂手腕,她会打破传统的电脑动画骨骼模式,很难说清我们希望达到什么效果,采用我们的工具,但用完全相反的方法进行使用,画面更夸张,色彩更大胆,我们对此很自豪。

:影片非常简单易懂,同时又不会让人觉得太俗套,再这样一部所有角色都是以情绪命名的电影中,你是如何达成二者之间的平衡?

里维拉:这们花了很大功夫,很高兴你能提出来,皮特一开始就担心给他们取名愤怒、恐惧、悲伤会感觉像学校教育短片,“别这样,悲伤,你没事的。”我们试过另一个版本,给每个角色合适的名字,我都不记得了,乐乐就叫乔伊,愤怒叫艾拉,恶心叫葛雷琴……但不成功。我说,不不不,这是我们的七个小矮人,我们就按他们的性格来取名,相信我们的编剧不会走向俗套。因为这些角色有工作,所以他们会尽量把工作做好,约翰拉塞特觉得这样设计会很有趣,即让他们每天都来上班,各司其职。

怒怒是个最脸谱化的角色,对什么都不爽,片中有一段他说道:我们都干了些什么?让你觉得他还是很在乎的,他有份工作,他也很在乎这份工作,但这些角色最关心的是莱莉,所以我们想把这点融进创作当中。

:本片的卡司阵容很棒,哪位演员让你觉得只要有他加入就万事俱备,或是有哪位演员让你最想合作?

里维拉:我对本片卡司非常自豪,这也是本片的一大亮点,他们都很棒,都和角色很搭,我觉得给快乐配音的艾米·波勒是最棒的,因为快乐这个角色最难,一方面她听着很俗套,但又要有吸引力,讨人喜欢,让观众喜爱。在现实生活中,成天乐不可支,只关心开心的事情的人,是非常讨人厌的,或是很虚伪,但艾米·波勒能通过一句台词,比如“嘿,我觉得我们能成功。”让你觉得她可能并不觉得自己能做到,这也是角色的魅力所在,艾米·波勒是最后选中的,我不能说她的出现是个关键,但她让故事变得有趣,她帮助我们塑造了这个角色。

:《头脑特工队》中是否有特别针对中国观众的元素?

里维拉:我希望能让观众们觉得这部电影就是为他们而做,当然这部电影中有着具体的地点,像旧金山,明尼苏达州,但在头脑世界,这可以是任何人的头脑世界,我们很自豪的一点是,这部电影适合世界各地的观众,所有的父亲都有类似的行为,所有的孩子都有类似的恐惧。比如当你来到造梦工厂,你看到的东西和芝加哥、旧金山的观众感受到的是一样的。我们对此非常自豪,观众不会觉得难以理解,这是为他们而做的电影。所以片中没有特别的中国元素,我们很高兴看到电影在当地放映就能获得观众理解和接受,但我们确实会对影片进行精雕细琢,确保中国观众也能够喜欢。

对话艺术指导拉夫·埃格尔斯顿“思想列车经历了284次修改”

一部动画片的艺术指导是影片的“装修大师”,拉夫·埃格尔斯顿主导了《头脑特工队》的角色、环境、光影等各个部分的设计。拉夫·埃格尔斯顿:我在《头脑特工队》中担任艺术指导,艺术指导的工作就是和导演合作,决定影片的视觉外观,视觉上如何推动剧情发展,这包括角色、环境、背景,以及材质、光影,还有特效。所有这些设计都是靠艺术部门完成,各种工作,我们负责各种细节活,并为影片铺设道路,为影片的其他内容指明方向,把影片抬升到一个新的高度。

:你在本片中最先做的是什么?拉夫·埃格尔斯顿:我们从一开始就确定了有两个世界:真实世界和头脑世界,真实世界很简单,我们只要把现实存在的东西做出来。头脑世界如你所见,天呐,太恐怖了,但我产生的第一个想法是从蜘蛛网来的,不是普通的蜘蛛网,而是那种看上去像小帐篷一样,清晨时分拉在草叶之间,上面还沾着露珠的那种蜘蛛网,是辐射结构。

另一们需要搞定的是,不是大脑,而是头脑,我在想要是你内心的思想能让观众看见会怎样呢,因此我们在影片中的灯光很有舞台感。当影片开场莱莉产生第一段回忆,整个头脑世界展现在你眼前,这就是对那个创意的结合,原本我们会在片中使用很多这种的手法,但如果我们过度使用的话会影响剧情和角色,所以我们只是在片中偶尔使用。

:打造这个世界时,最有趣的挑战在哪里?最困难的挑战在哪里?

拉夫·埃格尔斯顿:有趣的地方就是进行创作,和科学家们讨论,但不要被他们的知识所束缚,我们和他们讨论了很多疯狂创意,看看我们的想象是否符合实际。没人知道头脑是如何运作的,大部分科学家都会这么说:作为神经学家我们所做的一切都只是科学推测。正如简·瓦格纳所说,什么叫现实?不过是一种集体预感而已。

我们需要为观众打造角色、吸引力和故事,然后问题成了什么感觉不对,而不是什么是对的。幸运的是,我们都同意可以利用头脑世界的运作来推动故事发展。最困难的部分就是如何把它视觉化,因为你不能把时间花在解释规则上,你只想从视觉上理解,这些头脑世界并非只是个背景环境,它也是叙事的重要组成部分,和片中的角色同样重要。

:片中大脑里的机械设备很有趣,你们是如何把这些抽象的东西实体化?

拉夫·埃格尔斯顿:对我来说就是灯光的设计,片中有很多有趣的创意,像思想列车、抽象思维、想象大陆,很多有趣的内容,但对我来说,最有趣的是通过灯光来展现事物,有点像笔刷,你可以看见创作的过程,这是最有趣的,对我来说这也是最像头脑的部分。

:不断改进这些世界设定以适应故事甚至是角色是否很困难?

构建《头脑特工队》的世界让主创们付出了大量心血,仅仅是思想列车就经历了284次修改。拉夫·埃格尔斯顿:对于《头脑特工队》来说,角色不是问题,真正的问题在于世界设定,有时候非常困难。比如,有个数字我记得很清楚,思想列车经历了284次修改,最后才定下了电影中的形象。至于头脑世界本身,我们设计了超过四百种总部及总部元素,原本每个角色都有各自的操控台,愤怒的操控台像个烤架,悲伤的像个水缸,因为她经常哭……头脑世界的概念设定,我们大概改动了20次左右,我指的是基本概念,不是像这个从石柱到岛屿的变化,而是讨论应该是多层世界还是别的。

我们曾设定莱莉要搬家去纽约,她的奶奶在百老汇工作,我们想把头脑世界设计成舞台,从剧场顶上的排练室一直到七层以下的地下室。我们讨论了很多设计,这部电影花了五年半时间完成,这些东西直到最后一年半才基本成型,所以设计一直在变,最主要是看故事需要什么,制作的要求是什么,比如最终期限、预算、时间表之类的。在电影制作过程中,每次到制作现实世界部分我们都大松一口气,因为这要简单太多了。

拉夫·埃格尔斯顿:(介绍采访室墙上的图片)这些是其他对头脑世界的设想,一旦我们确定了头脑世界的基本形态,我就开始制作“色彩剧本”,色彩剧本是对整部电影的视觉概括。《头脑特工队》的色彩剧本很难搞定,我花了不少时间决定需要哪些东西,因为故事一直在变动,影片的情感部分变化不大,但很多细节在变,每次我刚开始做,一天之后,故事出现大规模变动,我的工作就白费了。

:你有做什么特别的设计来强调几个不同世界的区别吗?

拉夫·埃格尔斯顿:我们把莱莉的故事分成不同的世界,明尼苏达和旧金山,我们采用低反差布光,没有太多反射光,而在头脑世界则是强烈的高反差布光,颜色非常浓烈,一切东西都有种荧光透明感。总部也是如此,总部的色彩也有变化,一开始非常光鲜明亮,然后越变越暗淡。旧金山一开始使用低色调高反差布光,图案很多,后来渐渐变成高色调低反差,色彩和图案都减少很多,更加杂乱无章。至于头脑世界部分,这就是其中的一些色彩剧本,起初鲜亮多彩,随着岛屿逐个坍塌,整个世界变得无色无光。

:对于那些还没看过本片的观众来说,你觉得观众最应该注意的是什么?

拉夫·埃格尔斯顿:情感,这也是我们最担心的地方,彼特不停的修改,他说作为一部关于情绪的电影,这部电影一定要有情感,如果这部电影没有情感,那得多失败?当然我们所有的电影都强调情感,这也是我们电影受欢迎的原因,你希望观众在看片的时候能感受到这些感情,这是一大关键。

有时,当然大部分情况下,整个电影会自己成长,这是最好的结果,电影和你预期的不一样,最好是越变越好,它开始自己发展,告诉你它应该变成什么样子,《头脑特工队》就是这样。我们原本非常绝望,说这没用,观众永远不会喜欢这个,结果在我们的早期试映上,我们却发现,真的吗?他们居然很喜欢?真的吗?我没开玩笑,这是真的。这部电影比以往任何一部作品都明显,这部电影充满了隐喻,什么公司会赞助这样的电影?这是一部很疯狂的电影,非常有趣,观众的反应尤其有趣,比我预想的要好的多。非常奇怪。