戏精独白:如何与角色融为一体

2016-02-28 08:27:58 来源:时光网

第88届奥斯卡金像奖将于北京时间2月29日在好莱坞举行,众多奖项中,奥斯卡影帝影后奖花落谁家可能是影迷们最为关心的看点之一,尤其是小李能够结束万年陪跑封帝简直是让群众都操碎了心。奖项的肯定固然重要,但这并不是一篇预测颁奖结果的稿子,而是企图回归到表演艺术最本质的核心,听听几位颁奖季热门演员的“戏精自白”,看他们如何做足“一个演员的自我修养”,与一个既熟悉又陌生的角色完全融为一体。表演如同功夫,门派林立,各显神通。有小李在《还魂者》中以身试"法",疯狂受虐的"体验派",也有上届影帝小雀斑无招胜有招的”写意派“。年逾古稀的英国老戏骨夏洛特·兰普林用人生和阅历将婚姻生活的种种幽微波澜化作面上的云淡风轻,只用眼神不经意泄露内里的波涛暗涌;刚刚26岁的美国女演员布丽·拉尔森则用一个月的与世隔绝和冥想独处,走近一个幽闭的房间成为一个摇摇欲坠的年轻母亲。法鲨剑走偏锋,用完全不像的外形演出苹果教父乔布斯的真实feel;老白命题作文,用扎实的演技,还有恰如其分的理解,让银幕上的“特朗勃”灵活而准确。还有家有萝莉初长成的西尔莎·罗兰用堪称老道的表演,还原了上世纪50年代爱尔兰同胞在纽约的漂泊和乡愁。

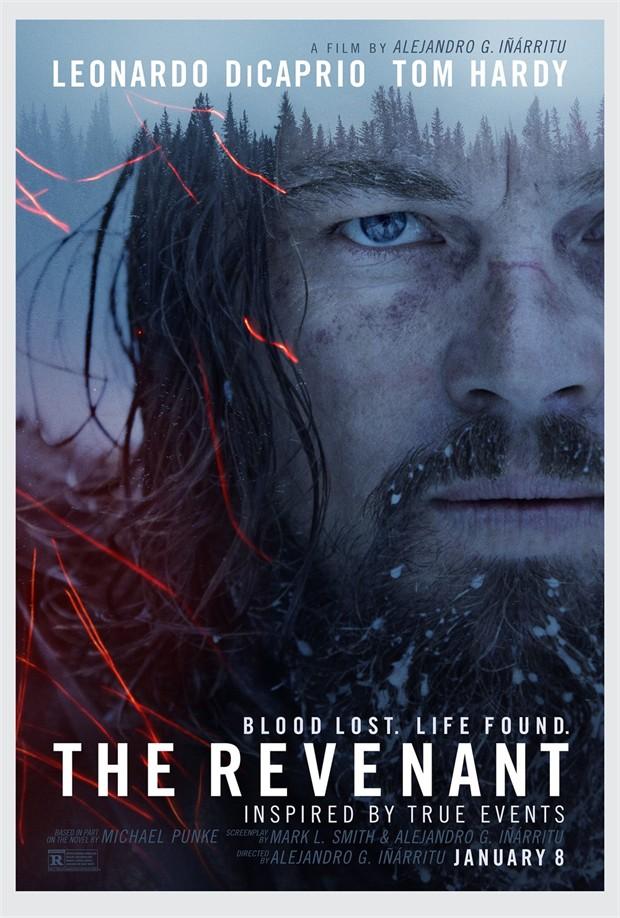

小李:这是我拍过“最艰难的作品”。

“小李”莱昂纳多·迪卡普里奥这次如果再拿不到奥斯卡,围观群众都会觉得有点看不下去,因为他真的是拼了。

尽管雪景拍摄地非常熟悉——当年诺兰的《盗梦空间》也在这拍过,小李的角色毕竟生活在两百多年前。为了表现出格拉斯“猎人的专业性”,他需要学习如何在野外生活,其中包括生火、如何用火枪、简单的传统医术以及古老的部落语言。

软件之后,还有硬件。和熊搏斗,受到的伤害自然也会“独到”一些。于是,每每开拍前,小李都需要花去大概5个小时的时间来化妆——主要是为了“遍体鳞伤”。

不过,这些都是对人物的“初级铺垫”。真正入戏,还有其他挑战。比如说,怎么演好一个饿的七荤八素的人、看到一头死水牛时的样子。原著中,格拉斯吃掉了一个血淋淋的生牛肝——还是从野狼嘴下抢的。

起初,剧组给小李准备的是一坨红不啦叽、一半固体一半液体的“煎饼”。但是,在镜头前,这么个东西怎么也吃不出茹毛饮血的感觉来。于是,经小李同意,一块真的生牛肝出场了。对于他来说,这一口咬下去有两个难点。第一,这东西是生的;第二,他是个素食主义者。

“我这辈子绝对、绝对不会再试第二次”,小李事后说。

《还魂者》片段,小李荒野求生各种被虐原著中还有很多常人难以想象的“恶心场景”,例如格拉斯掏空了一匹马的尸体,躲在里面取暖。摄制组中流传出来的说法是,迪卡普里奥真的窝在了一具马的尸体里完成了拍摄。不过影片制作人史蒂夫.科林时候否定了这个说法:在两个小时的拍摄过程中,小李是趴在一具人造马尸里的。

除此以外,格拉斯不能刮胡子的时候,迪卡普里奥也不能。一部大胡子加上乱糟糟的头发,他自己抱怨说,一到暖和到时候就会各种发痒。但暖和的天气本身也是种福利,因为拍摄过程中当地气温几乎从未回升到零上,迪卡普里奥多次被感冒击倒。

虽然过去接拍的影片也不乏各种精神上和肉体上的折磨,但迪卡普里奥自己承认,《还魂者》是他拍过的“最艰难的作品”。

应对复杂环境只是众多的困难之一。在表演层面上,小李多少需要面对一种“转型的挑战”。因为和以往他的绝大多数角色不同,格拉斯的台词很少,拍戏的感觉仿佛变成了“模仿”游戏。

“因为我几乎每有几句台词,重头就变成了角色如何与周遭环境互动,如何与自己求生的意志和复仇的信念相呼应”,迪卡普里奥说。

谈及奥斯卡,小李的态度似乎比粉丝要淡定一些。

“能不能获奖,这不是我能控制的了的,”小李说,“但那不是我做这份工作的目的。将来有一天,当我回头检视自己的作品,我希望自己能为它们感到骄傲。”

“在片场的时候,(无论如何)你都需要全情投入拍摄。不过,如果你的同行们能够认可你的工作,这肯定是锦上添花的好事。”

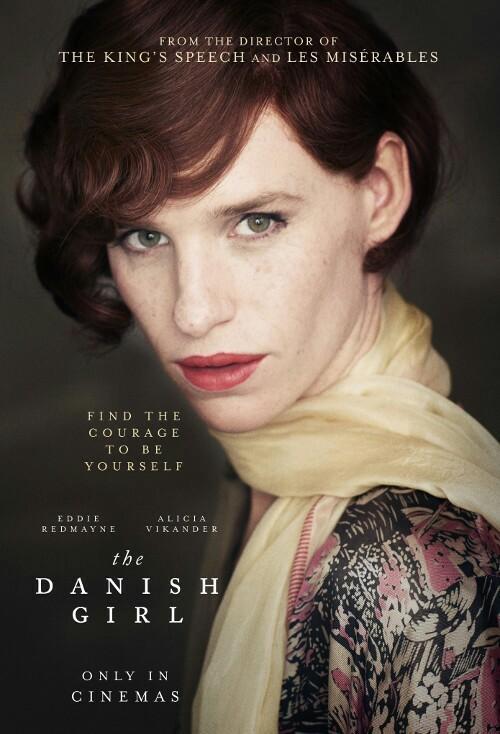

“小雀斑”埃迪·雷德梅恩:无招胜有招

小雀斑埃迪·雷德梅恩在《丹麦女孩》中饰演首位变性人

《丹麦女孩》是一部纠结的电影,戏中人如此,观众亦如是。

对于“小雀斑”埃迪·雷德梅恩而言,纠结之处在于用男儿身展现女儿情。

为了扮演历史上的首位变性人,在电影开拍之前,“小雀斑”用了相当长的时间和跨性别群体交流,尽可能地去了解他们的心路。可能是由于并非科班出身,埃迪对人物背景挖掘的执着并非一时兴起。筹备《万物理论》时,他对渐冻症的种种表现几乎了如指掌,甚至可以指出剧本中的失实。《丹麦女孩》的导演汤姆·霍珀直言,以奥斯卡影帝的身价,他完全可以用钻研一个角色的时间挣更多的钱。

“小雀斑”曾在采访中提及自己的“钻研癖”。在真的了解了人物的背景后,他的最终目的是将这些信息“遗忘在自己的表演中”。在这些结局难以出人意料的故事中,“背景”只是人物情感的载体;而对于观众而言,情感本身才是这部电影的一切。

艾纳终于开始释放。身体里潜藏的女性情怀,被镜子点燃:“他”用男人的手臂摆出女性的婀娜。看着镜子中即真实又陌生的自己,“他”向往,悲伤,同时恐惧。但在所有的纠结当中,最为憔悴的是“他”拥抱近乎绝望的妻子那一刻:是妻子无意间的决定让他找到了自我,但这种自我对妻子的伤害却无以复加。

汤姆·霍珀评价说:“埃迪和角色融为一体的能力十分罕见。尽管所接的角色都很难刻画,但他总能拿捏到位,让最喜欢他的观众也忘记了他的存在。”

独家专访影片主创谈及自己的表演方法,“小雀斑”觉得有些“写意”(采访原文是formless),并没有严格地追寻哪门哪派。和所有伟大的演员一样,他会努力地吃透剧本。但在了解剧本的过程中,埃迪会尽可能剔除其中所有“好莱坞的影子”,再代入他所理解的角色应有的样子。

在拍摄这部分几乎“裸到透明”的段落时,埃迪并非毫无禁忌一气呵成。“哪怕是演员,拍裸戏也会觉得不好意思。”这可能意味着他的表演和体验派是不同的。

当一部电影的戏剧冲突完完全全和人物内心变化联系在一起时,演员的举手投足就决定了冲突的张力大小。因此,演员也是媒介的一种,透过他们,观众看到了不同的人和世界。但任何一种媒介都会或多或少地“修改”自己传播的信息——他们的表演能力就如同玻璃的透明度。在胡珀看来,埃迪的情感透明度几乎就是一面打开了的窗子,你能透过他看到人物的一切。

“直到我为这部电影做了大量前期准备的时候才意识到,选择跨性别并不一定意味着身体上的改变,重要的是你的灵魂和想法”,埃迪说。

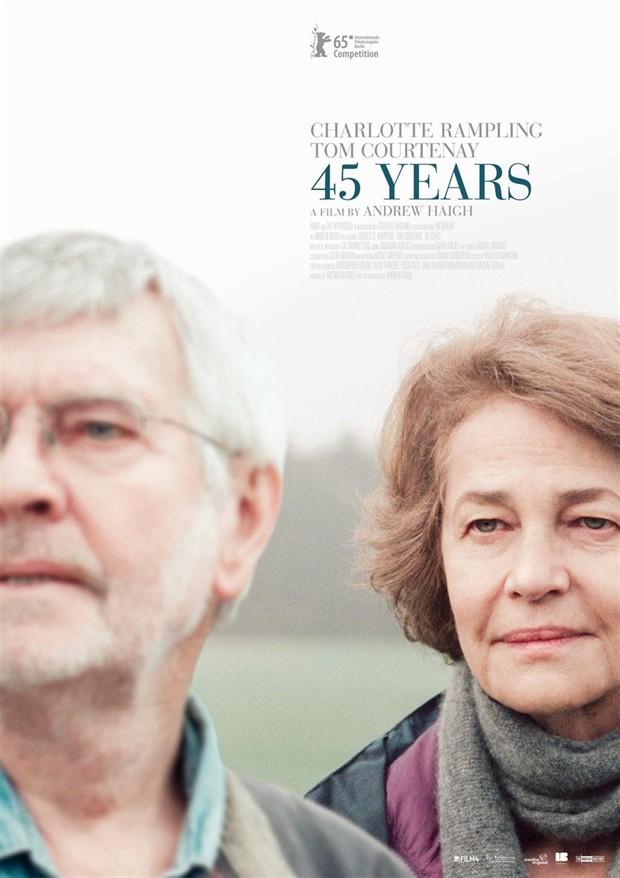

老戏骨夏洛特·兰普林:不动声色 波涛暗涌

《45周年》海报“哪怕憋出内伤也绝不发飙”,是英国“中产阶级”电影最易察觉的标签。

放在别的影视语境下早已一哭二闹三上吊的情节,在英国人手里就成了杂技演员脑袋上顶的碗——摇摇欲坠的时候总是有惊无险,无论你如何盼着它摔下来。

这样的表演,不是土生土长的英国人可能很难拿捏;但如夏洛特·兰普林和汤姆·考特尼一般的英伦老戏骨,则是易如反掌。在拍摄现场,两位大腕都是随演随拍,然后交由导演决定哪一次的效果最适合影片的整体性格。

夏洛特·兰普林年近古稀,如何找到情感出口、点缀人物的精神世界,她早已游刃有余。用她自己的话说,能够运用自己所知的事物来刻画角色,才是最有趣的。

“因为表演不仅仅停留在‘演’的层面,它的意义应该是‘展现存在’。”

兰普林生于1946年,艺术生涯从模特开始,20岁正式开始表演事业。她经历过两段婚姻,各有一子。1996年,她和相处了20年的第二任丈夫分手。参考这样的人生经历,想必不会有太多人质疑她有没有能力来理解和描绘老年人的婚姻爱情生活。

“我对(女主角)所处的情景感到非常熟悉,这些人,这种生活方式,以及那些反噬回来噩梦,我和它们有一种说不清的联系”,兰普林在接受采访时说,“故事中女主角的精神状态真的很吸引我,在面对未知的时候,你我都会那样失衡。”

爱情和婚姻的失衡只是电影的开端,如何再平衡是推动故事前进的动力,尤其是当结婚45周年纪念日变成了那只“摇摇欲坠的碗”。

兰普林的表演没有大起大落。从得知丈夫的心意开始,犹疑、愤怒、失望和绝望的情感是细水长流的,从未歇斯底里。

《45周年》片段,夏洛特·兰普林的表演不动声色但波涛暗涌

兰普林的表情是传递这种变化的最主要载体:在饱经沧桑之后的波澜不惊中,突然又掀起一股巨浪。配合着情节的流转,观众可以察觉到与之对应的情绪变化,无论多么细微,都展现在女主角的脸上,而她的眼神是所有情绪的出口。

当被问及用眼神表演的感觉时,兰普林表示她也不能完全说清她带给观众的这种感受到底如何言表。

“可能是由内而外的,我也不知道;或许,是一种羞涩(shyness)?”

影片的最后一个镜头停留在了兰普林五味杂陈的脸上:从嫌恶到强颜欢笑,从无措到悲伤欲绝。低垂的眼神透露的是飘忽不定。

英国电影的趣味往往蕴含在这种搔不到痒处的折磨里。所谓“欲说还休,却道天凉好个秋”,兰普林秋意萧索的脸庞,应该是《45年》最好的诠释吧。

布丽·拉尔森:摇摇欲坠的年轻母亲

《房间》海报在狭小的房间里,两个世界在碰撞。

“妈”的世界是悲苦的,她知道天窗外的一切;杰克的世界是美好的,天窗可能只是一个不会有人影闪过的电视机。

如何走进“妈”的世界?布丽·拉尔森选择了自我隔离,但对一个刚刚26岁的美国女演员而言,一个月的与世隔绝不会轻松。

“我想试试看这种独处到底会带来什么效果”,拉尔森说,“每天我都会有两次冥想,让自己能与周围的寂静和脑子里的声音和平相处。”

在这种与自己对话的状态中,拉尔森开始构建角色的深度。她必须在一个月的时间里尽可能多地感受“妈”在几年中体会过的滋味。从一开始只有过往作伴的绝望,到慢慢接受现实后的麻木,在拉尔森看来,就是“妈”在斗室之中必然会经历的过程。

接受了心理学家的建议,拉尔森记录下了自己回忆过的瞬间。这些日记随后成了角色的一部分:如果是“妈”在回忆她的10岁、14岁和17岁,她会回忆些什么?

可能大多数人都会承认,独处不是人类最擅长的事情。当与外界交流时,我们总是抱怨“自我”被压抑;但独处时波涛汹涌的自我意识又不是每个人都愿意承受的。

“有的时候我会卡在十岁的回忆中几个小时出不来”,拉尔森说。

一个月的闭锁之后,拉尔森将自己的感受写好交给了剧组,剧组在布景时把她的思绪融在了“房间”中。

身处开放的环境,移动的自由会让人与人之间的互动变得稀疏,就像杰克说的,时间仿佛黄油,被摊的薄薄的。当你需要和很多人往来,摊在每个人头上的时间份额自然减少很多,泛泛之交在所难免。

《房间》预告片一旦空间被压缩至只剩斗室,在镜头前,任何交流都会产生行星碰撞的效果。这是《房间》的优势。母子二人各自的“世界”相差太远,恣意的镜头拼接似乎都可以带来冲突的效果。

但这也是劣势。“宇宙大爆炸”般的冲突并不是电影的目标,镜头和表演都需要克制。无论在房间中,还是脱出生天之后,两个世界都并非只有碰撞,更重要的是对彼此的支撑。

情绪上,拉尔森并不是要去体验“发疯”的感觉。相反,她需要找到的是在悲苦边缘得到救赎的状态。这样才能给杰克融入她的世界提供通路。

当然,为了能够尽快建立这种通路,拉尔森必须首先和小演员雅各布·特伦布利“心有灵犀”。

在开拍前,拉尔森和特伦布利用了三个礼拜的时间朝夕相处,对于任何一部电影来说,这种积累都是种奢侈。

“我们真的很聊得来,电影中的很多玩具其实都是我们两个一起做的”,拉尔森说。

不过,当妈和当朋友毕竟不一样。好在,拉尔森的童年记忆又一次帮上了忙。7岁时,拉尔森的父母已经分居。她和妹妹一起,随母亲从萨克拉门托搬到洛杉矶。当时,三口人所住的地方和“房间”确实大同小异。

“家里真的很穷”,拉尔森回忆说,“但妈妈用她的想象力保护了我们的世界,那时我真的不知道其实我们几乎一无所有。”

这与“妈”保护杰克的方式如出一辙。

导演莱尼·阿伯翰墨森也会尽可能地在片场“保护”好母子二人的磁场。在拍房间内的戏份时,身为心理专业毕业生的他会努力压缩在场的工作人员的数量,避免破坏演员的感受。

“拉尔森的表演不是在炫技”,导演说,“‘妈’的世界是黑色的,是生冷的,但拉尔森能用最简洁且最优雅的方式为我们打开这个世界。”

与世隔绝的斗室,意外地保护了母子二人彼此的联系;当整个世界轰然打开,“妈”和杰克之间的纽带却突然变得摇摆不定,直到孩子的世界开始发光,抓住了摇摇欲坠的母亲。

“我不是一个好妈。”“但你是妈。”当你用尽一切力气去保护那个小小的世界时,你便再也不会孤单了。

西尔莎·罗兰:我也是个爱尔兰人

现实中的西尔莎·罗兰和“艾丽莎”(Eilis的爱尔兰英语发音:Ay-lish)的剧设也并不是一模一样,毕竟时代跨度太大。但她们有一个最重要的相似点:爱尔兰人在纽约。

罗兰的父母都是爱尔兰人。她1994年出生于纽约,3岁时随父母迁回爱尔兰,此后定居家乡直到2015年,她只身回到美国发展事业。《布鲁克林》在爱尔兰的拍摄地,距离她的家乡只有20分钟左右车程。这也是她从影以来第一部全程用“家乡话”完成的电影。

虽然不像艾尔莎一张白纸般地独闯纽约,以电影圈的标准,罗兰依然可以说自己是个“涉世未深”的姑娘,哪怕她已有一次奥斯卡提名在身。艾尔莎需要经历的成长轨迹——背井离乡、只身闯荡——对于罗兰而言应该不会陌生。

家庭背景和正在成长中的经历让罗兰和艾丽莎走的很近,再加上罗兰本身的表演天赋,她成为了导演约翰.克劳利的不二之选。《布鲁克林》立项之初,鲁尼·玛拉是扮演艾丽莎的潜在选项。不过克劳利一眼相中当时年纪尚小的罗兰,为了等她长大到可以拍摄这部电影,整个项目毅然决然地停了几年。

拍摄过程中,为了能够更好地找到艾丽莎独身一人在外打拼的感觉,罗兰并没有选择让剧组完全担负起自己在异国他乡时的饮食起居。生活中的方方面面她都尽可能自己打理,尽管她并不喜欢这些原本有妈妈帮忙搞定的家务。幸运的是,这种看上去并不复杂的体验确实帮她找到了艾尔莎的影子:

《布鲁克林》国际版预告片“签下了(《布鲁克林》)之后,所有这些活我都自己干,结果在片场的时候我会真的突然很想家。”

“我真的很能体会艾丽莎的感受,原著中的很多细节真的完全抓住了那种想家的感觉,有的时候我不得不逃出片场,才能平复这些情绪”,罗兰说。

优势有的时候也会变成压力。身为一个爱尔兰人,罗兰必须要通过这个角色告诉全世界的同胞,她可以理解半个世界以前她的父辈们为什么要踏上如此痛苦的寻梦之旅——尤其是当她自己的父母也有着和艾丽莎类似的人生轨迹。

“我从来没有感觉到这么大的压力。这部电影是为了爱尔兰、为了我的爸妈。我需要让人们明白,我真的能够理解他们的心境”,罗兰说,“这也是为什么这部电影对我影响很大。”

爱尔兰移民自美国建国便已有之。如今,爱尔兰裔美国人占美国总人口的10%左右。

当距离因为交通工具的落后而显得难以跨越时,“家乡”和“世界”的对立也就更严重。有趣的是,这种矛盾总是一体两面。

从这个意义上来说,罗兰的艾丽莎不仅仅代表了爱尔兰族裔,更代表了所有努力在“新家”与“家乡”之间寻找平衡的人。

“我真的能感受到那种分量,当你想念家乡的时候那种沉重”,罗兰说,“你已经无法回去故乡;但也不知道在新的地方应该如何向前。”

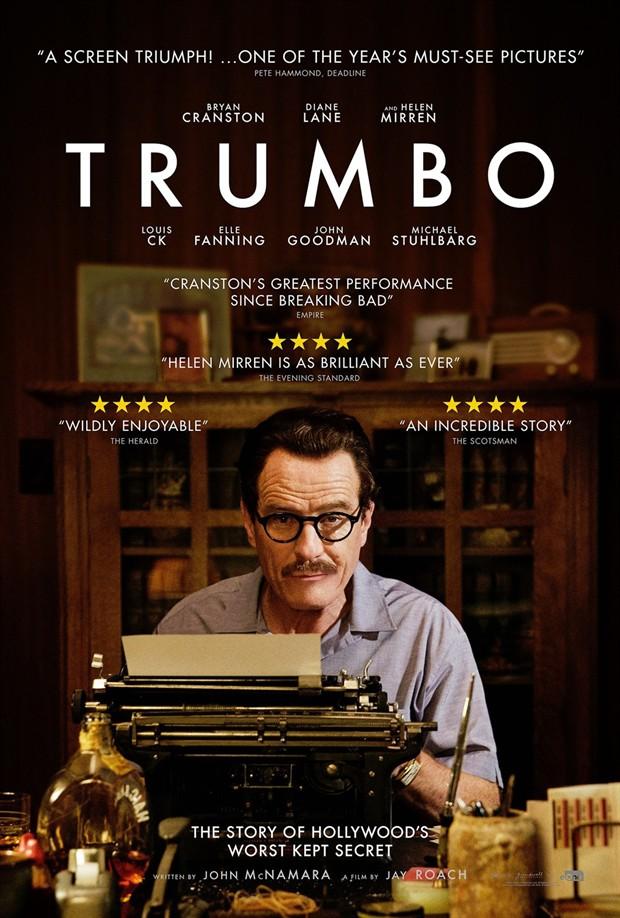

老白:这是一篇“命题作文”

“人人自危的时代,有的人失去了他们的家庭,有的人失去了生命。但当你回望那个时代,寻找英雄或者恶人都是毫无意义的,因为唯一存在的只有受害者”,在《特朗勃》的结尾,主角这样说。

“老白”布莱恩·科兰斯顿需要扮演的就是这样一个遗憾的“英雄”。

和特朗勃出身类似,“老白”也是从“基层”影视圈一点点打拼上来。为了生活,他接广告、为动画配音并乐此不疲。稍有不同的是,特朗博对成为一名出色作家的追求一直孜孜不倦,而“老白”则认为一个“普通演员”(working actor)的生活也不赖。这种低调的想法,可能让“老白”更适合演绎一个“并不认为自己是英雄的英雄”。

在布莱恩看来,特朗勃这个角色是“矛盾的对立统一”。他不断为劳苦大众的利益奔走,但政治立场并不妨碍他坚信社会应该给予个人选择足够的空间。这也成了他和当时美国政府针锋相对的主要原因。

另外一个让特朗博的英雄气场与众不同的,是他的性格和睿智,这也是他能够挺过美国“黑名单时期”的原因之一。

在澡盆里创作剧本可能是影片给特朗勃本人贴上的最有趣的标签。剧组人员介绍,躺在澡盆里的“老白”为了找到那种“独特的创作激情”,真的开始用打字机写段子。

“我希望观众能看到他怪异的、矛盾的一面;但在怪异和矛盾当中,我也希望观众能看到他人性的闪光——哪怕他只是被‘拖进’这场争斗之中的,但他没有退缩。”

无论用何种方式幸存,英雄都有脆弱的时候,“老白”的特朗勃同样如此。拍监狱一幕戏的时候,导演杰.罗什告诉布莱恩他可以不用赤身裸体上阵,但“老白”婉拒了导演的善意。

“我觉得我需要让观众看到这样一个特朗勃,属于他的一切几乎都被夺走了,他的尊严,他的自由,代表这一切的就是他的衣服。这个人和普通人一样可以被羞辱,可以被难堪。”

《特朗勃》国际版预告片演好特朗勃的另外一个难题是,这是一篇“命题作文”——你需要获得他的家人和朋友的肯定。但让熟悉特朗博的人认可,需要的不仅仅是扎实的演技,还有恰如其分的理解。

“我找到了一些关于他的影响资料,你必须通过这些基本的素材去来了解这个人物。在做背景调查的时候,你希望这个人物的特质进入到你的身体,然后让这些特质去引领你,告诉你怎样刻画他”,布莱恩说。

事实证明,他的表演是成功的。年近百岁的柯克·道格拉斯对《特朗勃》的评价是:这是一部好电影。

《纽约时报》的评论却恰恰与之相反。尽管“老白”的演绎让特朗博活灵活现,但这并不是一部好电影。因为它让“黑名单”时代的斗争显得泾渭分明。

这是传统好莱坞的特点:当你找到了一个英雄,就一定也会找到坏蛋。在电影中,所有站在老白对立面的角色,几乎都可以被“棱角分明地讨厌”。但这恰恰违背了特朗勃在片尾那段演讲的初衷。

法鲨:重要的是把握住真相的“feel”

塑造乔布斯?找一个和他长得特别不像的演员先。

为什么?导演丹尼·鲍尔说,演员和乔布斯长的过像,可能会让观众分神。

这话有一半是事后诸葛亮。鲍导演的第一人选是克里斯蒂安·贝尔;索编剧首先想到的是汤姆·克鲁斯。迈克尔·法斯宾德接棒之后还曾打电话给贝尔,亲口承认对方更适合这个角色。

但鲍导演话圆的漂亮:“历史学家负责告诉你发生了什么,戏剧负责的,是真相的feel。”

然而,所谓真相的“feel”,取决于你所处的位置与核心人物之间的距离。千万果粉会把乔布斯当做创世主来膜拜;他的营销主管乔安娜.霍夫曼(凯特·温丝莱特)时不时会有“一刀捅了他”的冲动。

《史蒂夫·乔布斯》中文版预告片如果把“崇拜”和“一刀捅了”作为衡量乔布斯性格的标尺的两端,法斯宾德需要做的,就是在中间找到一个位置——既然无法靠脸,那就靠剧本吧。反正斯人已逝,外界对人物的理解也只能仰仗二手信息。

从意识到这一点开始,法斯宾德的任务就不再是展现一个“真实”的乔布斯,而是以乔布斯的身份带着观众回到那些“改变世界”的时间节点。

用法鲨自己的话说,电影开拍前,他将自己“沉溺”在剧本当中。他坦言自己并不喜欢传记文学那种老套的叙事结构:天才诞生——几经沉沦——王者归来,而索金的剧本改变了这种套路。

“我不认为这样的传记逻辑很有趣,相反,亚伦·索金的剧本给了他的人生一种舞台剧般的感觉,这是让我着迷的一点。”

二手信息的硬伤是真实性,但只有在你试图还原一个人物的本来面目时才会发作。而当人的一生被压缩成了三幕剧,事情就简单的多。仿佛你在玩RPG游戏,虽然剧情已经设计好了,但人们的感受还是会天差地别。

因此,法鲨并没有执着于研究乔布斯的“行为动机”: 为什么他会有这样、那样的表象。相反,想要带着观众“改变世界”,就要先去感受伟人的“气场”。当时当地,“我”就是这样做的,至于背后的逻辑,你可以随意体会。

法鲨的原始学习材料是youtube上乔布斯的产品发布视频。搭配着剧本,他用了半年的时间积累和沉淀这些素材,尝试去把对方的气场融入自己的身体。

“我要呈现的是一个改变了世界的人,而不是关注这个人到底有多少缺点、坏不坏”,法斯宾德说。

“视角”、“激情”和“能量”,法斯宾德试图用这三个词汇来诠释乔布斯改变世界的动能。或许和外界的普遍理解没有太多不同,但主要区别在于,法斯宾德的乔布斯是中性的。粉丝可能会因为这三个美好的词汇而原谅他的孤傲无理;家人朋友则会告诉你,因为他的“视角过于开阔”、“激情国与澎湃”、“能量过于强大”,身边的人注定会受到伤害。但是反观法斯宾德表演,你能获得一种可供情感“起伏”的安全空间。

“我能感觉到(乔布斯)是一个复杂的人,但是归根结底,他还是一个‘人’”,法鲨说。

鲍导演也认为,法斯宾德的表演给刻画人物留下了弹性。尽管剧本是死的,他的演绎却能不断开掘文字的深度。

“当和一位像法斯宾德这样经验丰富的演员合作时,每一段戏的每一次拍摄你都可以感受到不同的情感回路”,鲍尔说,“或冷或热,他给你提供的选择就成了后期剪辑时情感波动的空间。”

法斯宾德对表演的理解颇有“书读千遍,其义自现”的味道。他曾对记者说,泰格.伍兹之所以能够成为泰格.伍兹,是因为他“每天都他妈在家练习挥杆上百次”。

“表演也要从不断地重复开始”,法斯宾德说,“但是从一遍遍无聊的重复中,你会渐渐感受到一扇门似乎打开了,那些不容易察觉到的细节开始进入你的表演。”

这一点在《史蒂夫·乔布斯》的片场表现无疑。尽管索金的剧本仿佛台词的狂轰乱炸,但法斯宾德几乎总是每一场最早脱稿的人之一。

电影中,最温馨可能无过于乔布斯和女儿之间的对手戏片段。尤其是在天台上,一句“我要让你的随身听里装满一百首歌”,让观众看到了一个天才回归人之常情时的美好。

遗憾的是,这些段落从未真正出现在乔布斯的人生当中。好在法斯宾德长的并不像乔布斯,你可以说:这完全不是教主应有的样子。但你也可以说:好吧,说不定教主真的有这样一面也未可知。

或许,这就是“真相的feel”?