随风而逝阿巴斯 他用镜头凝视人间

2016-07-05 07:24:09 来源:时光网

伊朗电影大师阿巴斯·基亚罗斯塔米(1940.6.22-2016.7.4)

编者按:伊朗知名电影大师阿巴斯·基亚罗斯塔米7月4日因胃肠癌在巴黎的医院辞世,享年76岁。他生前正在筹备中伊合拍片《杭州之恋》,他的离世,也留下了这个未完成的遗憾。特约电影资料馆研究员沙丹撰文追忆这位世界级电影哲人。

“电影始于格里菲斯,终于阿巴斯·基亚罗斯塔米。”法国新浪潮电影大师戈达尔曾如此评价。

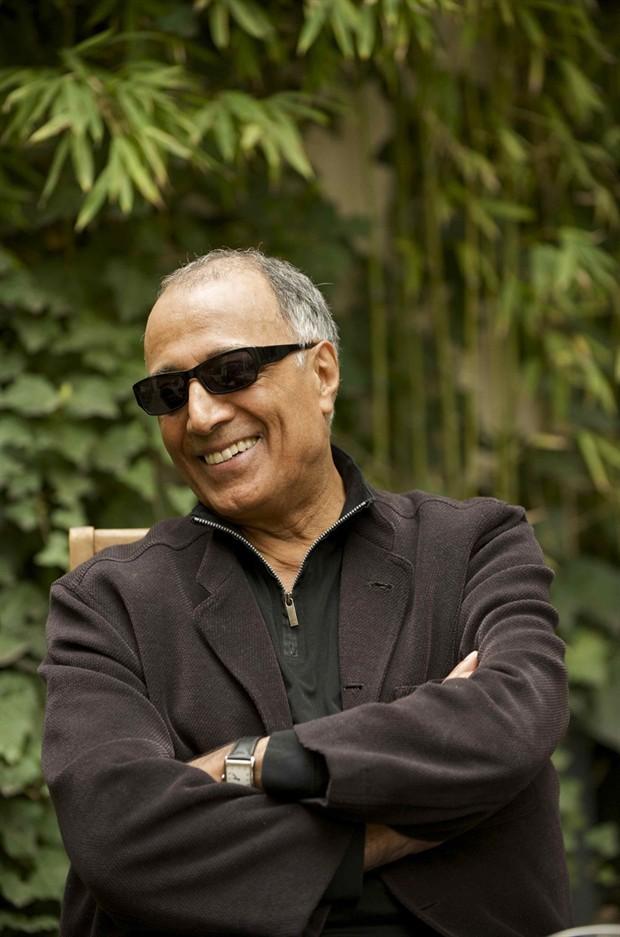

今天一早,就看到伊朗大师阿巴斯去世的消息,震惊。想起去年10月他还在北京798艺术中心出席活动。那时候他看起来精气神十足,虽然已经75岁了,但一点不显老态。从标志性的墨镜到帆布鞋,他从头到脚一身黑色,看起来既随意舒适又有范儿。虽然一副很酷的模样,但说话轻声细语,温柔而绅士。那次,是他受中方邀请,到北京开新片《杭州之恋》的交流对谈活动。

《杭州之恋》这部新片将由中国演员和伊朗演员共同出演,是一部讲述跨国恋情和文化碰撞的电影,阿巴斯说它“充满爱与激情”。因为片子要在中国上映,当我问他会不会为了迎合中国市场做一些妥协和改变,阿巴斯斩钉截铁地说:“不会。我会尽量把电影拍得赏心悦目一些,但我不会、也不能改变我原先的创作风格。”

对于很多观众来说,阿巴斯的电影并不好看,没有太多戏剧化的冲突,没有大场面、激烈的动作戏、香艳的情景,摒弃了很多外在的让人兴奋的电影元素。但他善于从平凡的事件中揭示人类最普遍的情感,是一个在平静和沉默中释放力量的电影哲人。

阿巴斯出生于伊朗首都德黑兰一个中产阶级家庭,他自幼学习绘画,但自称是一个“非常失败的画家”。童年时期的他是一个孤独症患者,小学6年,他很少跟班里的人说话,只有通过画画他才有一些向外界宣泄的出口。后来他考上美术学院,但发现自己并不适合走美术的道路,一边兼职一边读书,最终花了14年才完成了学业。

从摄制广告片入手,阿巴斯渐渐进入到电影行业。1970年他的第一部抒情短片《面包与小巷》就奠定了他的创作风格:纪录片式的镜头、非专业演员的运用、即兴的表演,以及普通人的日常生活。上世纪80年代,他创作了一系列表现伊朗学龄儿童的影片,如《一年级新生》《何处是朋友的家》《家庭作业》等,为他打开了声誉。在伊朗,森严的电影审查制度以及宗教禁忌之下,政治和妇女都属于不能触及的敏感话题,而阿巴斯找到了一个突破口,证明了在种种限制之下,电影依旧可以拍得让人心动。之后伊朗乃至全世界出现儿童电影的风潮,其最初的发轫,始于阿巴斯。

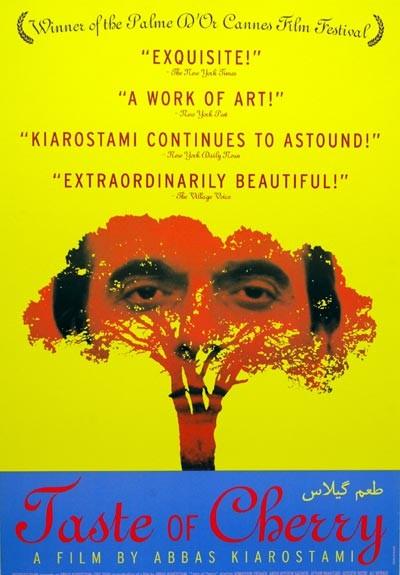

他的电影也充满了诗意,像名作《橄榄树下的情人》便有着复杂的套层结构,阿巴斯有意模糊真实和虚构之间的界限。在这样一部“戏中戏”里,到底是片中拍摄的电影情节还是真实发生的故事,观众已经在阿巴斯的镜头里深深迷惑。令影迷印象最深刻的是结尾长达4分钟的大远景长镜头,阿巴斯用一种暧昧不清又充满诗意的方式交待了主人公的命运,留下了无尽的意味和悬念。《樱桃的滋味》

除了诗情,阿巴斯的电影也不时地闪现出哲思。曾获戛纳金棕榈大奖的《樱桃的滋味》探讨的是关于“自杀”的命题,影片中主人公开着一辆空间很逼仄的小汽车缓缓行驶在荒凉的德黑兰城郊。与陌生人的偶然相遇与随意闲聊彰显着导演对于宗教、生命、伊朗文明的思考,在不动声色的叙述中渐渐逼近着生与死的本质。

近些年来,阿巴斯在全世界各地拍片,像2010年的《原样复制》在意大利拍摄,2012年的《如沐爱河》则在日本拍摄。而本来即将开拍的《杭州之恋》又来到中国。但伊朗始终是他的家,他说自己最好的电影是在伊朗拍摄的。记得上次见他时,阿巴斯还兴致勃勃地说,现在伊朗电影掀起了一股新浪潮,年轻人们走出了德黑兰,将目光投射到更宽广的国土,电影业充满了蓬勃生机。他已计划好《杭州之恋》后回国拍一部新的电影。

除了自己马不停蹄地拍片,在全世界各地,阿巴斯还收了不少“徒弟”。近20年来,他在全世界成立了多个工作室,发掘和扶持电影新人,为电影艺术注入新鲜血液。

不论是“新现实主义的旗手”还是“第七艺术的人文卫士”等,对于阿巴斯来说都只是空洞的标签。他一生所做的都是在探索电影艺术无限的可能性,探索真实与虚构之间的边界,努力接近人的本质,“我的每一部电影都是通向这个目的地的一把钥匙。”

随风而来随风而逝。愿阿巴斯大师天堂安息。

电影界悼念阿巴斯

听闻阿巴斯的死讯,美国著名导演马丁·斯科塞斯(《出租车司机》《愤怒的公牛》)称“自己深深地陷入了震惊和悲伤中”。

“他是具有独特世界观的稀世艺术家之一,让·雷诺阿(《大幻影》《游戏的规则》)曾说:‘现实总是神奇的。’我认为这句话总结了阿巴斯的卓越作品。有人称他的电影是’极简的‘或’极简主义的‘,但其实正相反:《樱桃的滋味》或《何处是我朋友的家》中每个场景都满溢着美与惊喜,耐心而精致地被捕捉在画面上。”“我认识阿巴斯有10到15年了。他是一个很特别的人:安静、优雅、谦逊、善于表达、观察力强——我觉得什么都逃不过他的眼睛。我们很少有交集,偶尔有交集的时候总是让我很高兴。他是一名真正的绅士,是真正的伟大艺术家。”曾凭《一次别离》获2012年第84届奥斯卡最佳外语片的伊朗导演阿斯哈·法哈蒂表示自己“非常悲伤,震惊不已”。

“他不仅是一位电影人,他还是现代的一位神秘人物,他的电影和他的私人生活都是如此。他为其他人铺好了道路,影响了很多人。不仅是电影世界失去了一位伟人,整个世界都失去了一位伟人。”

另一位知名伊朗导演莫森·玛克玛尔巴夫(《坎大哈》)也表达了哀悼:“是阿巴斯为伊朗电影赢得了如今的国际信誉。但不幸的是他的电影在伊朗国内不多见。他改变了世界电影,为其注入了新鲜活力和人性关怀,与好莱坞的粗糙形成了鲜明对比。”

“他是一个热爱生活的人,他用电影歌颂生活——这也是为什么他的逝世令人难以接受。”

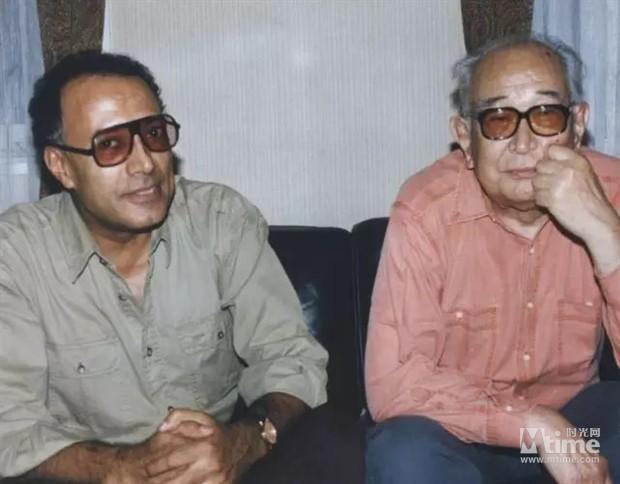

电影大师对阿巴斯的评价阿巴斯和黑泽明阿巴斯生前早就享誉世界影坛。黑泽明(《罗生门》《七武士》)谈及阿巴斯的电影时说:“无法用言语来形容我的感受...当萨蒂亚吉特·雷伊(印度电影大师)去世后,我很郁闷。但是看到阿巴斯的电影后,我感谢上帝给我们合适的人来接棒。”马丁·斯科塞斯曾评论说,“阿巴斯代表艺术电影的最高水平。”奥地利导演迈克尔·哈内克(《爱》《白丝带》)赞美阿巴斯的电影是最出色的代表之一。而法国新浪潮先驱戈达尔(《筋疲力尽》《狂人皮埃罗》)则有一句名言:“电影始于D·W·格里菲斯(《一个国家的诞生》《党同伐异》),止于阿巴斯。”

阿巴斯电影生涯回顾

在为Kanun工作的二十年中,阿巴斯拍摄了大量电影,包括他的长片处女作《报告》,但这阶段他的作品还未名扬海外。直到他于1987年完成《何处是我朋友的家》后,他才开始在伊朗国外受到注目。

《特写》剧照1990年,阿巴斯拍出了名作《特写》,描述一个男人冒充电影制作人,之后遭到警察逮捕及审判的故事,由莫森·玛克玛尔巴夫主演。英国电影学院将《特写》名列史上50大经典电影第42位,该片还获得了昆汀·塔伦蒂诺、马丁·斯科塞斯、沃纳·赫尔佐格、让-吕克·戈达尔、南尼·莫莱蒂等著名导演肯定。

1992年,阿巴斯执导《生命在继续》,讲述一位父亲和儿子从德黑兰开车到寇科寻找两个小男孩,他们在途中遭遇地震幸存者的故事。1994年的《橄榄树下的情人》以《生命在继续》拍摄幕后为蓝本,主要描述《生命在继续》中饰演夫妻的男女演员在镜头外微妙的关系。《樱桃的滋味》剧照1997年,阿巴斯以《樱桃的滋味》夺得戛纳电影节金棕榈奖,这部影片涉及道德、自杀行为合法性及同情等议题。1999年的《随风而逝》获得威尼斯电影节银狮奖。剧情描述有一群人来到库尔德族部落停留,当地人则猜想他们为了寻宝而来,于是在部落里造成话题。2000年,阿巴斯·奇亚罗斯塔米在美国旧金山电影节获得黑泽明终身成就奖,他则将奖项献给伊朗演员Behrouz Vossoughi,以表彰他对伊朗电影贡献。2001年,阿巴斯·奇亚罗斯塔米接受联合国国际农业发展基金邀请,前往乌干达坎帕拉拍摄乌干达孤儿纪录片。国家电影剧院首席制作人杰夫·安德鲁提到这部电影说:“这部电影提及生命和死亡连结,就像阿巴斯之前的四部电影。”次年,阿巴斯执导《十段生命的律动》,采用了一个罕见的电影制作方法,并放弃了剧本。剧情借由女计程车司机的眼睛来传达,随着计程车在德黑兰街头前进,进入乘客的内心世界与伊朗文化。《希林公主》剧照2008年,阿巴斯执导《希林公主》,电影充满伊朗女演员和法国女演员朱丽叶·比诺什的特写镜头。这部影片被形容为“探索影像、声音和女性观众之间的关系。”2010年的《合法副本》再次由朱丽叶·比诺什出演,电影于意大利托斯卡纳拍摄,描述英国男人和法国女人之间的故事,它在2010年戛纳电影节首映。已故著名影评人罗杰·埃伯特称赞这部电影,指出“阿巴斯在创造营幕外空间的功力非常出色。”朱丽叶·比诺什也获得戛纳电影节最佳女演员奖。

阿巴斯原计划明年在中国拍摄《杭州之恋》,一部关于杭州、展示杭州文化风情的爱情题材电影,现在遗憾地成了他的未竟之作。

阿巴斯从影40多年,拍摄过包括纪录片在内的40多部电影。1979年伊朗革命爆发后,他选择留在了伊朗国内拍片,只有最后两部作品《合法副本》和《如沐爱河》是分别在意大利和日本拍摄的。

阿巴斯电影作品风格阿巴斯和其他几位同时期的伊朗导演都属于推动伊朗电影新浪潮运动的先驱。该运动始于1960年代,并在1979年伊朗革命之前的70年代蓬勃发展。他们拍摄的作品带有非常浓厚的政治和哲学意涵和如诗般的对白。有些电影属于现实主义风格,有些则是混合幻想和现实隐喻。

相关阅读图集回顾伊朗电影大师阿巴斯“我的电影都在讲述相同的事情”