30年前的《顽主》 拍的才是真正的青春

2018-09-28 08:32:15 来源:时光网

在国产电影的历史叙事里,80年代总是一个特殊却耀眼的时代。“文革”结束后,被压抑了十年之久的电影人终于迎来了一定的创作自由。

在这个梦一般“黄金时代”,出现了这么一部影片,在当时流行的伤痕文学和沉重历史题材的影片中,它看起来像个异类:没有伟光正、没有宏大主题,只以轻松写实的方式刻画了几个在”社会主义市场经济做实验”的都市青年。

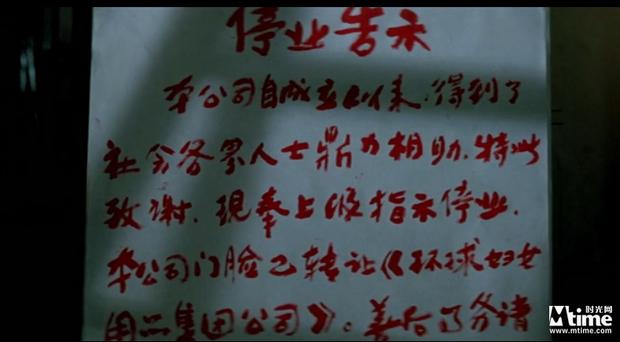

而它的珍贵也恰恰在于此,早在30年前,这部电影就已给了年轻人们想要寻找的所有答案。电影以三个不靠谱的“后进”青年开办的“替人排忧、替人解难、替人受过”3T公司的兴衰为主线、以滑稽的方式解开人们各种难题过程中,不经意揭露了种种病态人格和社会乱象。

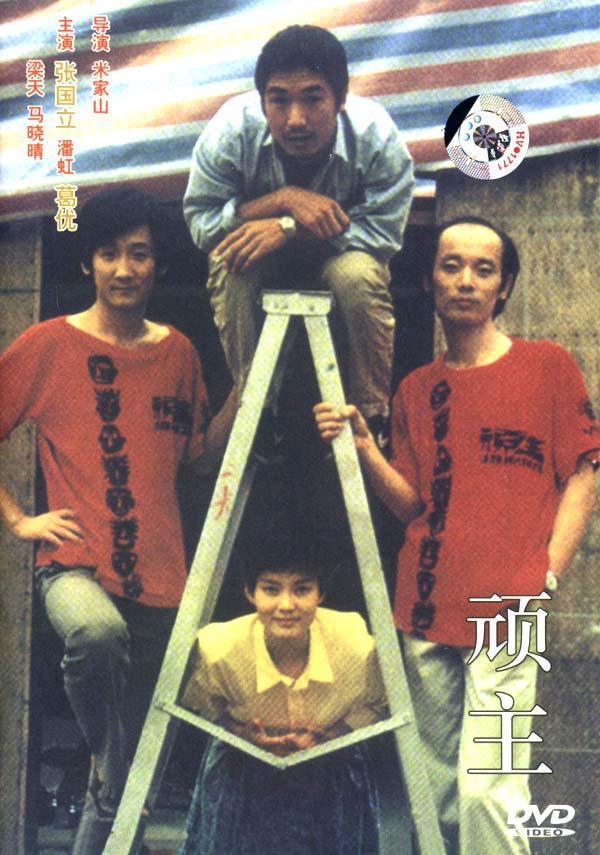

影片对社会现象的批判、权威的挑战以及假大空主流价值观的嘲讽,直至今日,仍能引起一批批青年的共鸣和反思。它就是由王朔同名小说改编、米家山执导的电影《顽主》。

曾有狂热影迷这么评价道:“以历史的眼光看,《顽主》的出世,直接标志了中国喜剧时代还未开始就已经结束,因它本身已成巅峰。”

喜剧之王葛优从这里发迹、室内情景喜剧《编辑部的故事》沿用了该片套路、冯小刚也曾在张国立60岁的生日宴上当着米家山的面恭称《顽主》才是《甲方乙方》《私人订制》祖师爷——自《顽主》模式延续的《甲方乙方》始,冯小刚才算真正拉开了属于他的冯氏喜剧大幕。

《编辑部的故事》编剧史航认为,除了姜文拍的《阳光灿烂的日子》,米家山的《顽主》是王朔文学作品影像化最成功的唯二电影。前者早已是中国电影史上绕不过去的重要作品,而后者在影史的地位则远远被低估了。

人们对《顽主》的印象不应该仅仅只是发掘了几位演员,或者让大家更熟知了顽主二字的定义,“时代背景下的境遇喜剧的东西,其实是非常独特的”,史航告诉,“影片中的几个年轻人体现时代灵魂,在之前可能在法国新浪潮或者日本新电影如黑泽明《泥醉天使》中才能寻得。”

北大教授陈旭光也曾表示,“《顽主》这部影片所体现的超前意识形态症候,在电影史中的重要程度,理应做出重新评价”。

在电影《顽主》上映30周年之际,遍访了导演米家山、主演梁天、马晓晴和影评人史航,或许可以尝试着从了解《顽主》开始,一窥那个关于电影的纯真年代。

忠于内核,超越原著的影像化表达

《顽主》的艰难诞生路一切还要从米家山说起

30年前和现在也一样,一部好电影的诞生总要经历各种曲折。好在,那个时代在让《顽主》有了一席生存之地。

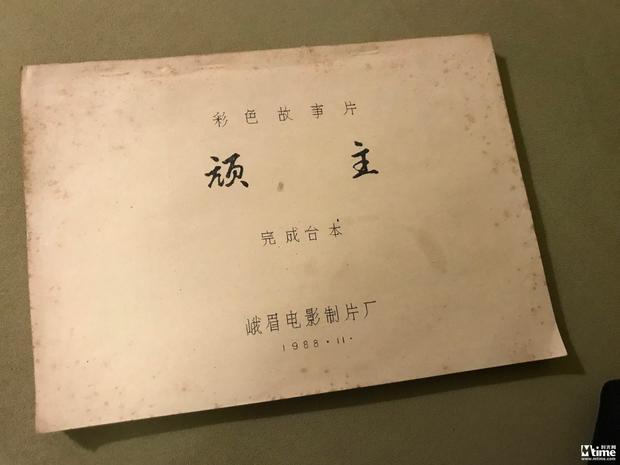

峨眉电影制片厂《顽主》是米家山真正意义上的“处女作”,然而在之前,米家山的创作境遇与坚持就已经为《顽主》的诞生积累了足够的经验与力量。

从1976年进峨眉电影制片厂到1983年与韩三平北上北京电影学院进修前,米家山已经把美工、场记、剧务、导演助理等工种几乎全都做了个遍,虽已经有了7、8部电影制作经验、但在当时第五代导演的成长语境中,米家山仍然没有机会去执导电影,于是他转而执导了三部电视剧,才让厂里看到了他的导演能力。

北电学成归来后,米家山选的第一部电影就没拍成。“原著刘亚洲的《一个女人半个男人》,我们改名叫《第二战场》,但是没有开机,我们已经选完景立了项,演员也选了,已经快出外景了,然后上面发了一个通知下来了,不许拍了。”

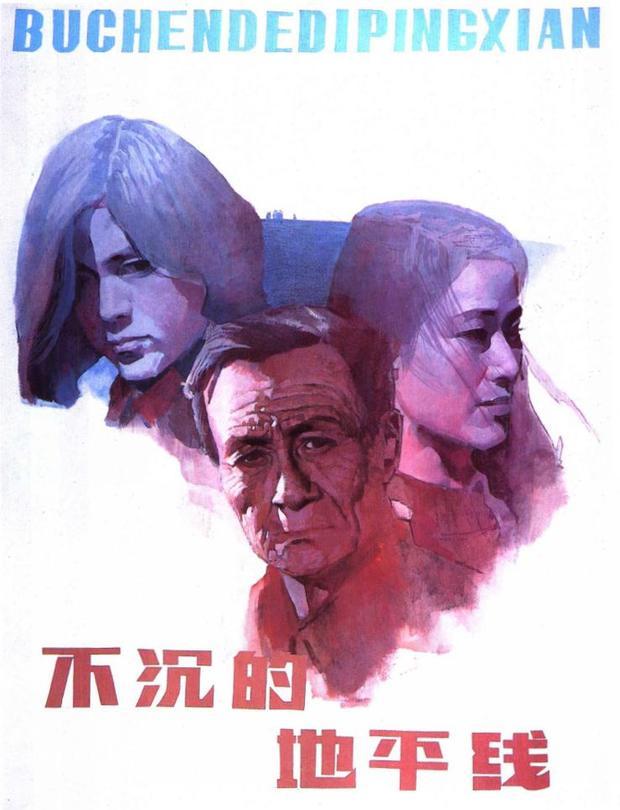

《不沉的地平线》是米家山与韩三平共同创作的第二部电影。讲述一名土匪参加红军后,纠缠于信仰与生存的故事。电影用意识流的方式做成了三条线,时间与空间转换间一镜到底的无缝切换,让这部影片显现了超前的形式感。

《不沉的地平线》这个片子后来经历了大删改,送审5次,由11本被删到了9本,尽管如此,该片还是受到了苏联的电影节主席的支持与赞扬,“看完鼓了30秒的掌”,当场就要邀请他们去参加塔什干电影节(当时的国际A类电影节)。

但当时审查风向忽然变了,改完了有关部门说还是不行,于是拷贝也不让印了,这部片子也没上映成。

随后选的另外一个名叫《电脑红娘》题材的电影,也被通知不许拍,连续三次挫折,让米家山开始怀疑自己自己还能不能做下去,适不适合导演这个行当。

“当时真的很想骂娘”正处于最低谷时,米家山看到了王朔发表在《收获》杂志上的《顽主》,“我觉得这种嬉笑怒骂的情绪,跟我当时的情绪是完全合拍的。”于是他马上跟王朔联系,很快就订下了这部小说的电影版权。

“我认为从《顽主》开始,无论是思想内涵还是艺术风格上。王朔的作品发生了一种质的转变,过去可能还对传统的秩序规范存有一丝犹疑和依附,自《顽主》反叛的精神开始变得非常彻底了。”

米家山接受专访“当时厂里的领导班子看完剧本后都觉得有一个问题,这个片子到底要讲什么?”米家山跟解释道,那个年代电影主要讲主旋律,需要有正面人物,中心事件,主题思想、表达了一个道理给人什么启迪。面对着么一个非常“另类”的题材,影片想要过审立项必须要找到一个足够充分的理由。

“我说受的启发是法国新浪潮戈达尔的电影,这个片子就相当于一个当代青年调查报告一样的,让社会关注下年轻人的生存状态,这是一个积极的主题也反映了他们的生活”

为了让领导同意投拍,米家山自己还想出了个“导演责任承包制”的军令状:许诺给电影厂盈利50%,若达不到,自愿停发两年工资,不拍电影。厂里的领导带着些许的无奈与不解给《顽主》放行了。

30年前的《顽主》台本影片拍完给电影局送审时,一致反映剧场效果不错,但还是要改:“涉及到脏话的部分如‘丫识字我都怀疑’,‘你爸怎么那操行’ 等都得删,再一个是时装表演,包括国共握手言欢,农民地主携手起舞,还有开头结尾要去掉。最后还要改德育教授,让他不要再长城饭店门口等,太损害德育教授形象。”

“最后我耍无赖,坚持不改。跑了离开了厂里,后来厂里再三做工作,我只好让步,改了几处。” 米家山在影片上映次年的一次访谈中说道,“国外拍了许多触及总统丑闻、政府官员作弊的影片,老百姓看了也没怎样。电影有一个基本功能是宣泄。进了电影院,观众很多不满和牢骚都宣泄掉了,不气了。从这一点来说,《顽主》实际上是在帮忙。”

回忆起在电影学院的放映场景时,米家山仍然激动 “满了,全坐满了,那个时候1988年,电影学院的学生不是太多,但是连棚外面里面,两边全站着人。从电影放《顽主》片名音乐一出来,就开始鼓掌,不断的笑不断的鼓掌,我都不知道为什么,出来以后好多同学都围绕来找我聊天。我当时觉得我这一辈子就拍这一部电影就足够了。”

但是因为那场时装戏被摄像装错胶片导致成本超支,这部片子只完成了百分之三十多的利润,后来米家山真的被停了工资。

演员的转折点:“顽主们”的命运由此改变

史航认为《顽主》的成功与难得就在于:“它可能靠的不只一个人,不只是导演米家山,没有张国立,没有梁天,没有葛优,没有马晓晴,甚至没有李耕这些演员,可能都不容易形成《顽主》。”

确实,原小说中并没有对角色特质加以区分,3T青年设定看起来非常接近,他们的语言特色会让你觉得他们都是王朔一个人在说话。

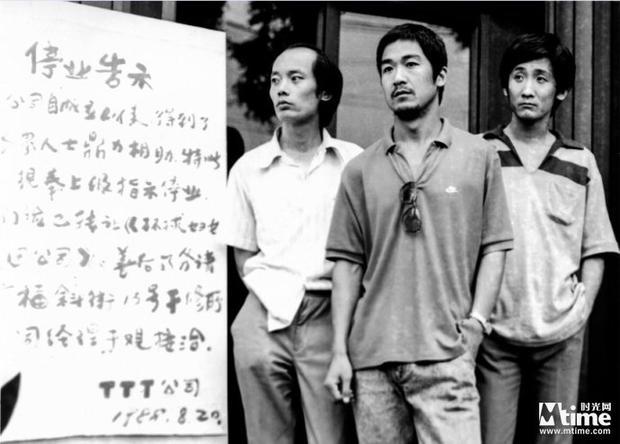

杨重替肛门科大夫王明水约会米家山也坦言,关于角色塑造方面,很大精力都花在了在选角阶段上,演员对了,角色也就对味儿了。

米家山告诉,当时只有一个要求——“歪瓜裂枣,不要长得好看,只要有意思的”。马晓晴至今还记得第一次进组见到葛优、张国立、梁天几位主演的心情——“有点失望”,随后马晓晴在电话里哈哈大笑着赶紧跟补充道:“不过后来发现他们演戏是真的厉害。”

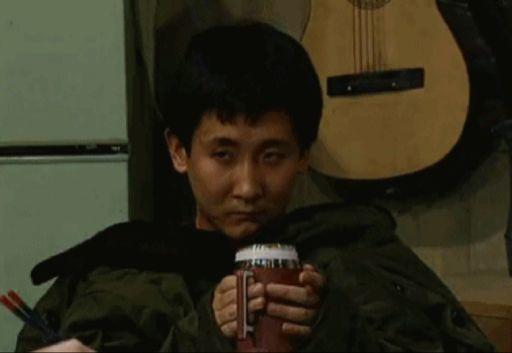

在《顽主》之前,葛优已经在文工团里跑了将近十年的龙套。31岁的葛优在坐上去成都峨影厂的飞机前还未曾料到,未来“葛优”这两个字在电影市场上就意味着票房和质量的保证。

从副导演提供的合照中米家山“一眼就注意到了坐在靠在窗户最里边,看起来有逗,‘稍微有点秃顶’的葛优”,完全忽略了副导演当时推荐的其实是照片上的另外一位演员。

“都是智慧啊”“当时并不知道他是葛存壮的儿子,立即就给他定了来成都的机票,那是葛优第一次坐飞机(后来才有恐飞症),”米家山回忆起来还是觉的很好笑:“别人桌板都是前边座椅的后边,他坐的是第一排,对着的是墙,空乘发吃的,为了找桌子他差点把别人在墙上挂着放资料的袋子拉掉。”

“他那种若即若离的状态特别对,跟你说着话,可能脑子在想别的事情了,说什么都慢半拍的,可是心里又明白,觉得他就是杨重,米家山回忆道只是跟站着葛优聊了十分钟的天,就定下了这个角色。

而梁天在《顽主》之前甚至都不是一位职业演员。米家山回忆,虽然已经与陈佩斯合作过《二子开店》但那时的梁天仍是“雷蒙德服装厂的主任,我们当时是把他从厂里借过来的”此趟之后,热爱文艺表演的的梁天才算正式开启演员之路。

梁天接受专访忆当年往事“也记不太清是为什么找上我了,当时导演让我们几个演员坐在一起聊天,米导拿着摄像机对着我们拍了一会儿就定了 ”,梁天对回忆到,“大概因为之前演过的一些个胡同串子,可能跟马青感觉比较像吧”。

梁天有个特异功能,即便是演坏人,观众也恨不起来。“可能得益于我这个长相占了一点便宜,比较喜庆。”

“二叔”贾志新《顽主》之后,梁天就成了“都市后进青年”的典型代表,后来他把这些特质都放在了《我爱我家》的贾志新身上,让“二叔”红遍了大江南北。

不同于与梁天葛优的“初次见面”,米家山早在1982年就与张国立合作过飞天奖电视剧《弯弯的石径》,这也是张国立的处女作。

“于观这个角色最早定的是谢园,但当时他要出演张艺谋的一个片子,档期不合适就错过了。这才临阵让国立出演于观这个角色”,米家山表示,后来,谢园每每提起这事儿都还很后悔。

当时的张国立其实在剧组跟着米家山学习当导演,《顽主》就是张国立接触的第一部导演工作的影片。这也是为什么张国立多次在公众场合尊称米家山为师父的原因。

30年前玩起时髦,基本没现在年轻人什么事儿

相比前边几位经历过试镜、备胎,上海人马晓晴则是导演一早就“钦定”下来的,“最开始看过她演的《让世界充满爱》,那种傻傻憨憨的劲儿一看就是手绢组长刘美萍”。

30年前“锥子脸”还未大行其道 刘美萍才是真正的女神马晓晴至今仍非常清楚的记得第一次见到“刘美萍”的情形:“我永远记得在上戏的花坛中间,那天太阳特别特别好,我一口气看完的,而且那天我好像还是旷课看的”,在拿到导演给她寄的小说和剧本前,马晓晴对说,那时候甚至都不知道王朔是谁。

当时已经20岁的马晓晴急于甩掉“童星”标签,出演“刘美萍”对她来讲是个绝佳的机会。(1979年11岁的她曾因出演谢晋导演的《啊!摇篮》而小有名气)。

马晓晴立即就给剧组回了信,并表下了决心:“我将还你们一个空前绝后的刘美萍”,“后来影片拍完后,导演还跟我说‘是不是绝后不知道,但你的这个刘美萍绝对是空前的。’ ”

关于这封信,米家山还乐呵呵的补充道:“‘刘美萍必须我来演,不然就带着刀上峨眉山杀你们。’ 信末还画了把刀,跟现在的QQ表情似的。当时摄制组的人看了都笑了,她连峨影厂在哪都不知道。”

年轻时期的马晓晴潘虹后来见了马晓晴还打趣到,把我们当猴子了,峨眉电影厂(其实在成都),导演就住峨眉山啊。

管理严格的上戏不允许大一学生拍戏,马晓晴为了顽主毅然决然的退了学。被气坏的老师拍着桌子大骂“马晓晴你这是在自掘坟墓!”

然而这把她真的赌赢了,马晓晴凭借此片被提名了百花奖的最佳女配角,并且是唯一入围,但当年这个奖却空缺了,谢晋导演提出不能给她这个奖,因为“年轻女演员拿了奖就往国外跑。”

但马晓晴仍然感激并不后悔当年的一切,因为《顽主》的提名,她才有机会被两位导演评委认识到,出演了演艺生涯另外两部重要作品,张暖忻的《北京,你早》和黄蜀芹的《我也有爸爸》。并在后来的《北京人在纽约》红了整个90年代,一个上海演员就此成了北京大妞的典型代表。

“不靠谱”的他们 开启了国产喜剧的新局面

“那时候的电影观众记住的从来都只角色名字,而不是演员名。”梁天对感慨道。米家山也坦言,那时候没有“腕儿”的概念,所有演员都要全程跟组,也不会为了谁敲档期,真要论,整部片子当时唯一的大牌只有潘虹。

从未演过主角的葛优、不太出名的张国立、刚上大一就退了学的马晓晴、加上甚至都不是职业演员的梁天、这个看似不太“靠谱”的组合却无比精准了抓住了顽主们的精神样貌。

不知道是不是导演故意,哥仨里面最瘦的梁天却成了影片里最佳苦力担当。

让梁天印象最深刻的就是拉咸菜坛子那场戏,“当时还在下雨、我不太会骑那个平板车,但是那个姿势我印象特别深,就是我自己设计的,蹬的是站着蹬,感觉特别费劲,我就搁到戏里了。” 挽着裤腿儿、懵懵的眨着小眼被于观吆喝指挥的马青,成了全片最亮眼的笑点之一。

而葛优的喜剧特色在史航看来则是“非常独特且具有开创性的”。

“这是葛优演过所有角色最符合他本人的。就像后来多少年之后,他已成多大的腕了,别人一夸他,他还说这话我接不住,就是无以承担。那个劲就非常杨重。”

“还是你聪明”,“不不,还是你聪明!”

米家山回忆起葛优在片场的认真努力还是忍不住夸:“在语言处理上葛优有一套自己的独特工夫,台词总是一遍遍换着重音念,三句台词下午才拍,早上吃饭就开始念。一会儿‘还是你聪明’一会儿‘还是你聪明’。” 这惹的马晓晴跟导演米家山连连抗议:“排练一个样。实拍又一个样,拍另一条又变了感觉,老在变,很难适应。”

最有表演经验的张国立拍戏时一度还有点着急,因为之前一直演的都是正剧深沉的角色,不如梁天葛优在片中放松,后来在大家帮助下才慢慢找到感觉。

而马晓晴塑造的刘美萍一角,戏份不多却处处出彩,演活了北京大妞。上海出生的她得到了北方观众的一致认可。

女神刘美萍“刘美萍才是这片子里真正的女神,” 史航分析,“不同于林蓓,被作家宝康一钓就走,刘美萍和杨重、马青之间隐隐有种三角关系,但她只仰视杨重,对马青的关心问候却不太往心里去。”

马晓晴坦言拍摄时,导演米家山给了她很大的创作自由,所以拍戏塑造角色就是按自己理解的来处理并没费什么劲。

反而是全片中最大的角儿潘虹,在影片上映后却成了唯一没有收到掌声的演员,观众普遍觉得她孤冷高傲的气质与吊儿郎当的顽主们不搭,但史航却觉得潘虹这个角色不仅不丢人反而是有点亮眼。“丁小鲁在影片中有非常强的熟女气质”“她一种有点在那个时代的无印良品风,尤其演这个角色,是独一无二的。她要演刘美萍那就惨了。

冷面美人丁小鲁《顽主》的成功让他们重新定义了属于自己的喜剧时代,戏外,“顽主们”也建立起了深厚的“革命友谊”。

因《顽主》结识的葛优梁天谢园后来还真的一起开了个“好来西影视公司” 全国各地跑演出演小品,哥仨还一起合拍过一部电影《天生胆小》,获得了当年的上海大学生电影节最佳故事片奖。

至今,好来西公司也一直还在,三人合影挂在公司一进门的地方,梁天把采访场地设在那,聊起当年往事,颇为怀旧。好来西影视公司

马晓晴在之后也没少跟“喜剧三剑客”合作,诸如《离婚大战》《喜剧明星》等等。因为经常凑在一起演喜剧,当年他们四个还被报纸评为了“四大丑星”:

“我看着都快气炸了你知道吗!我跟葛优还在说,你说凭什么四大丑星,你们仨是够丑的,我不丑啊,凭什么说我是丑星,葛优就看,摸着个脸,过一会儿说:‘其实吧我也不丑’。”

破釜沉舟的《顽主》剧组和以假乱真的“3T公司”

《顽主》在开拍半程的时候,就已经面临预算超支了。

剧组幕后工作照为了给那场时装戏呈现出最好的效果,电影把颁奖大会的场地设在了国展中心,租金一天要一两千,那时候,葛优张国立梁天他们三个每人的片酬为800元,花大价钱租来的三台潘那维辛(PANAVISION)机器,分别从不同角度拍摄,让这场戏的画面调度呈现的非常精美。

然而就是这场重头戏却遭遇了装错胶片的窘境:摄影师的失误导致这场拍了7天戏全部推倒重来,米家山跟解释道:“那个时候是用胶片机,拍摄的效果导演当时是看不见的,只有摄影师在他的取景框里能看见,曝光准确不准确,演员的表演怎么样,我们每一场戏拍完,我们要等着看样片,样片洗出来我们才能看到这一周拍的戏”

当完成7天的拍摄,样片洗出后才发现“应该收光圈的,把光圈开成大的了,曝光全部毛了,白了。然后该低感的,日光片,应该开大光圈的,他反而按高感修了光孔,黑的,不能用”,“一共7天没有了,当时我头都炸了”,但这场戏是米家山的心血所在,无论如何“必须得要”,最后还是咬牙把场景复原、机器租借过来

重新拍了一遍。

在吃饭上剧组也是尽可能的节省,还带上了炊事员,“在楼里的一个大会议室里搭的床板,作为餐厅,剧组人员吃饭都在那里解决。”

考虑到进度容易受天气、拍摄外景等限制,为了充分利用好摄制时间不耽误周期,学美工出身的米家山在写字楼旁的未开建的地基里设计出了个摄影棚,“人工造出自然光,保证可以全天候下雨都可以拍摄,所有3T公司的内景都是在那个院子里的地下摄影棚完成。”

而到了最后的撞车戏时,全剧组已经到了背水一战的地步:800尺胶片,一个晚上的时间。

“原来的戏是3T青年真的撞了车然后马上被扔在一边没人理了,实拍的时候撞车用的糖化玻璃确实出了毛病,透明度不够,而且也真的化了”,但当时“火车票都订好了,器材道具服装能托运的都托运了,第二天必须走”。

“我很伤脑筋,在现场一边变戏一边摆镜头,又担心胶片长度不够,拍一点就卡一下胶片,全部一遍过。” “火车票都订好了,器材道具服装都托运了,第二天必须走,不能允许出一点差错”,“拍到最后一个镜头,我听到片盒,“咔嗒”一声盒子掉了,我心里一想结束了,再想什么都没用了”米家山回忆到。

那一刻,3T青年们的创业精神与米家山精准的贴合在了一起。好在最后那场戏最后呈现看起来并没有留下遗憾。

魔幻的是,这个在北京存在了不到2个月的剧组,竟然让不少当地人以为真有这么家公司。

剧组幕后工作照“在北京拍戏时,我们大家都穿着印有“3T公司”字样的背心,在街上引起了很多人的兴趣,他们觉得这个公司是真实存在的”

这恰恰也启发了米家山,他把原小说中部分接待顾客的场景搬到了民族宫门口,搞了个“3T公司义务服务日”,“许多人还以为是在为真正存在的3T公司拍纪录片而已,并不知道是在拍电影,还没组织,群众自己就围上来了。”真的有人就迫不及待的向演员们咨询了起来,“那几个演员也能特能侃,不少人就围在旁边认真听”

不知当年接受过“3T公司义务咨询服务”的客户们还是否满意?

青春未曾唱完,“人生就是跑来跑去听别人叫好”

《顽主》的横空出世开创了类型喜剧的先河,在业界内造成了不小轰动效应,当年影片一举斩获了金鸡奖六项提名,除了中国内地,影片还在国际领域获邀出席了多个颁奖礼及电影节:法国蒙比里埃电影节,香港国际电影节(开幕影片)、香港电影金像奖。而到了多伦多电影节已经是影片上映后的次年了。

30年前,在国产电影的发行体制下,电影还不存在官方定档一说,影片上映日期基本取决于各个影院拿到拷贝的时间。

所以,当向导演查证影片上映具体日期时,米家山也只好根据以上这些重要节点,推断出了影片公映时间段大概在1988年的秋天。(姑且就定在9月28日,如有网友知道准确上映日期请告知)

《顽主》是米家山迄今拍过的唯一一部喜剧电影。另外一部观众较为熟悉的则是恐怖片《圣保罗医院之谜》。

“当时很多人问我,为什么你没有顺着这个路继续走下去,实际上当时刚做导演,心气还是挺高的,我不愿意在一个类型上自己重复自己,觉得导演应该尝试自己的各种风格.”

在《顽主》带来的持续的喜剧效应中,影迷们没有盼到续集,却等来了冯氏系列喜剧。

不同于米家山决心尝试多领域的洒脱劲儿,冯小刚抓住了人生魔术师的模式一拍就是20多年。甚至从《编辑部的故事》就已经开始,一直到后来的《甲方乙方》、《私人订制》。

片子的重心也从顽主们自个儿的精神内核,转移为了顽主们所服务的形形色色

人生百态。

《顽主》中给3T公司念判罚条款的街道主任,摇身一变成了《甲方乙方》的居委会大妈。为了拯救恋爱屡屡受挫“刘震云”饰演的小伙子,大妈甚至还向“好梦一日游”公司发出了求助。

不过,《甲方乙方》还是为“顽主们”保留了纯真与善良,片尾杨立新那段是全片的精华所在。技术员的妻子最后去世了,但在从姚远借来的家里,仍然过上了一段快乐的日子。

私人订制这也成了钱康姚远们替客户完成的唯一的一个没有跑偏的梦想,那句“成全别人。陶冶自己”的台词到这里才算点了题。

到了《私人订制》,这个梦想公司存在的意义已经变得不再重要,赚钱成了硬道理,“成全别人、恶心自己”的slogan加上影片中到处可见的植入广告也宣告了顽主模式的彻底堕落。

史航对“顽主们”25年来的演变这么比喻道:“《顽主》可以说是一片海,它有它自己的潮汐,海里面有无数的生命,它本身也是景观。到了《甲方乙方》是一个关于海的一幅油画,它有所提炼,它也更容易传播。人不能买下大海,但是买

下一幅关于海的油画。

所以,《甲方乙方》我有回味,《顽主》我热爱,《私人订制》我都不想再回忆。”

时间拉回到现今,有人说米家山活在20年前甚至更早前的电影中。但其实他一直对周遭保持着绝对的敏感。大约是从米家山决定做导演开始,他的那份遵从自己内心的想法就没变过,甚至越来越自由。

米家山淡出电影界已有24年之久,现在一直在自己的自由空间里做着喜欢的事儿,他自己花钱投拍,耗时四年、纪录国画大师们个人口述史的系列纪录片《大师的背影》也将于今年登陆网络平台与观众见面。

张国立、葛优早已成了腕儿,梁天、马晓晴近些年也在慢慢地转型做制作人、导演。“顽主”们各自精彩,但只要聚在一起聊得最多的还是他们最爱的电影。

两年前,《顽主》剧组一起聚了一场

在采访梁天时,我们不经意获得了一个消息:时隔30年,《顽主》终于要制作续集了,原班人马也将集体回归。

在向导演求证时,米家山却显得很格外低调:“不说超越《顽主1》,但如何做得出起码是30年后能拿得出手的东西还是挺难的。”

“现在一直搁在剧本阶段”米家山对自己的剧本要求很严,已经磨了6稿,仍没觉得满意。

虽然,《顽主》的中场休息让我们等的有点太久,但好在下半场还在,对于观众来说这个消息总归还是一个令人欣喜的安慰。

采访中,同样保持“折腾劲儿”的梁天对提起了《顽主》中他最喜欢中的那段台词,或许在这30年间,这段话也一直代表着老顽主们的内心独白:

“人生就是这么回事儿,就是踢足球。也许啊,这个,一大帮人在这儿跑来跑去,也许你整场都踢不进一个球,但是你还得玩命儿踢。因为观众在玩命儿地喝彩打气。人生就是跑来跑去听别人叫好。”