曹郁:电影永远需要光与影的统领者

2020-02-27 00:23:12 来源:时光网

导演陈凯歌认为,一个剧组里,有两个角色可以被称为Director(导演),一个是导演,另外一个就是摄影指导。对曹郁来说,摄影首先是他自我表达的一个工具。一位好的摄影师,首先应该是一位创作者。

在制造电影这件事儿上,他将自己和导演的关系比作了电影的两个情人或者情敌。“他们都很爱电影,每个人都想表现出自己最好的那个面,但又有一种竞争的微妙关系”

相比获奖,他更看重对自我表达的坚持,他说,不管未来如何变化,电影始终需要”视觉统领者”,而这个统领者也只能是摄影指导。

电影《妖猫传》为他赢得了金鸡奖最佳摄影的荣誉,曹郁也成为了包揽金马奖、金像奖、金鸡奖的"多金"摄影师。陈凯歌导演赠他的那副字“袖携五色佛光笔,来补盛唐无字碑”,似乎也成了最好的颁奖词。

他将自己的摄影风格定义为诗意的写实。启发来自于小时候看的《末代皇帝》,“我第一次看到摄影机可以像一个羽毛一样在天上飞,那么自由,那么诗意,我当时特别的惊讶,电影原来是可以这样拍的。”也就是从那时候起,曹郁明确了自己的未来。

他喜欢将自己所欣赏的绘画作品、音乐融入到摄影里,《南京!南京!》的运动镜头中藏着巴赫的韵律,《八佰》战争的残酷和毕加索的柔美产生着联系。他认为可可西里应该有自己的情绪,所以光线成了他辅助可可西里表演的工具。

在成为金马奖历史上最年轻的摄影师前,曹郁的摄影之路走的并不算顺利,大学毕业后,拍了六七部地下电影让自己陷入穷酸的境地。转而拍摄广告让他做的风生水起。练就了一身摄影技术的他成为全北京最贵的广告摄影师,那种小富微胖的生活曾一度让他痴迷。

他说,直到自己站在可可西里土地上,对坚持和热爱的认知才真正发生变化。

口述:曹郁光影的统领者摄影和摄像确实经常弄错。不是瞧不起摄像师,而是我们的工作跟他们是不一样,我们的工作确实比他们更难一些。我还是很有职业自豪感。

我觉得摄影指导这个职业永远都会被需要,只要电影这种形式还存在,它就需要有光、影,那么就永远需要有一个视觉的统领者。

我在拍每部电影前都会做一个摄影阐述,它最主要的作用就是告诉导演你要怎么拍。大部分情况下,导演可能只有一两句话表达他的想法,摄影师其实是以创作者的身份出现。所以对我来说,摄影其实就是我表达自己的一个工具。

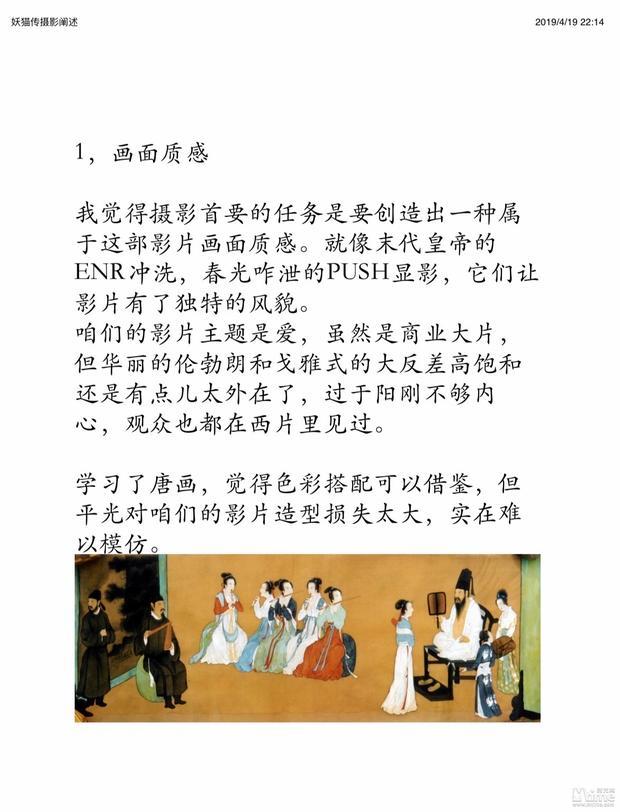

《妖猫传》摄影阐述(曹郁)我在写摄影阐述时经常会翻一些画册。我记得我第一次跟凯歌导演聊《妖猫传》想要什么效果时,我带了一个登机箱过去,那个箱里装满了画册、摄影集,他当时很惊讶,我记得他把这些画册从头看到了尾,说“我确实没有碰到摄影师是有这种眼界或者这么去想问题的。”

《妖猫传》摄影阐述(曹郁)

比如说《南京!南京!》我们要做血,会联合美术部门一起测试质感。在彩色片中的血,稍微有点红,就觉得真可怕,这人流血了。但放在黑白片中,就会发现它像泥水,会觉得这人好像脸很脏,所以黑白片中的血必须要比正常世界中看到的要浓稠很多、颜色暗很多才会在视觉上给人绝对的说服力。

又比如《妖猫传》花萼相辉楼那段,我们通过“lut”调整色彩的明度、色相使得红和绿都变成相对高级的颜色,这样放一起才不会觉得很突兀。这些都是前期摄影师需要做的质感的准备。

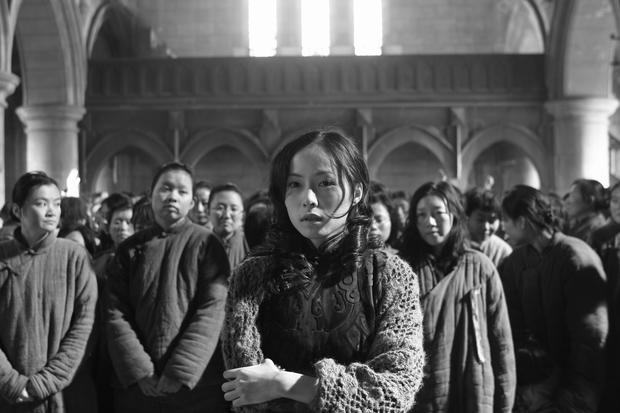

《妖猫传》摄影光线对摄影师来说非常重要,《南京!南京!》是一个特别传统的灯光,脸的造型永远是很古典的,所以你会觉得人物特别有力量。比如教堂举手那场戏,当所有人站满教堂的时候,我觉得手像帆一样驶过大海,特别有一种希望或者有一种精神感。

《南京!南京!》摄影我们选择了最强的阳光,当太阳从教堂外边两个商业楼中间照下来时,手会被打透。但是关键得等着太阳从那块照下来,大概是一束到两束光。让剧组所有人专门等待这一刻是一件很难的事情。

我记得正好到11点,那个光“啪”特别准照下来,那个感觉又激动,又紧张。当阳光打出灰尘的时候,那个寓意就更强烈了,这时候镜头里手掠过光线,掠过灰尘,你会觉得这些全都值得了。

到了《可可西里》,最重要的是对自然环境的描绘,这时候打光就不那么重要了,需要着重考虑构图和光线的选择。

我当时跟陆川聊,咱们就不要在晴天拍,虽然漂亮但很没意思。我们要的是一种有情绪的可可西里,我觉得可可西里本身就是一个角色。

当然我们也遇到过大晴天,那就尽量找和天气相反的剧情和场景,比如说有场戏是电影中所有被打死的藏羚羊的皮,缴获后摆了一地,虽然当时有着特别美的阳光,但实际上剧情上是很残酷。

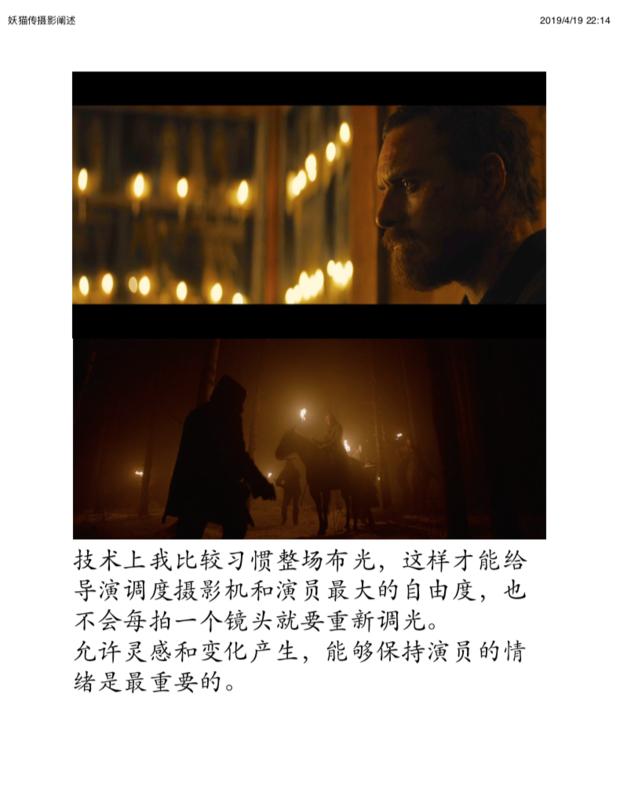

《可可西里》摄影到《妖猫传》就是另外一种形式,因为《妖猫传》是主观的,本身就不真实,没有必要去拍出自然的光效,所以必须一上来就假定性特别强,这样观众才能接受导演的剧情设定。

杨贵妃“回眸一笑百媚生”的镜头确实给摄影师和给演员挺大压力,我们反复想怎么才能拍出惊艳的感觉,一开始的思路可能应该是很古典的那种光,我们准备了好几十根蜡烛,把蜡烛放在她的脸的这边。效果倒挺古典的,但是还是不够劲。 后来就用了一个led的灯带,让她的整个皮肤从所有的反射角都会有一种led的光泽,比较现代。

“回眸一笑百媚生”我们还有一种灯叫Dedolight,可以打特别小的光,所以我们就给她的眼睛这儿又加了一层,所以有灯笼的光、蜡烛的光、有led的、还有Dedolight那个灯,合在一起,最后产生了这么一种光效。

后来觉得还是不够好,我说这灯光不应该只是固定的,它必须得能动,亮度在变才行。那么接在电子调光台上,我的手来控制她的脸上的灯光变化,所以整个光是在动的,同时又有四层光,这样加起来完成了百媚生。

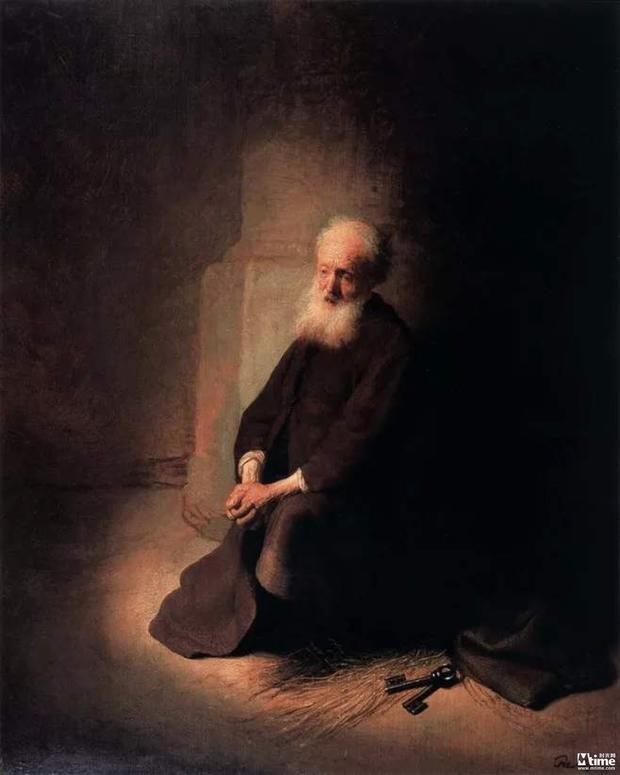

诗意美学的建立摄影师最直接的艺术修养基础来自于绘画,绘画给了我很多启迪。比如光线,像在伦勃朗和维米尔的时期,光源强调得非常强烈。到了蒙克,他的光源开始变得混合在一起,到了霍普光源变得更写实。

爱德华·霍普 画作《夜游者》色彩方面比如说《妖猫传》,里边用了很多绿或者一些蓝的颜色。我特别喜欢蒙克的画,他的蓝颜色也给我特别大启发。

爱德华·蒙克 画作《星夜》爱德华·蒙克 画作 《病孩》《妖猫传》摄影

我拍《南京!南京!》时之所以用黑白,是因为环境在《南京!南京!》里边是最不重要的,只要是打过仗的一个环境就可以了。 所以黑白的话首先信息就变得抽象化,但是对于脸的描绘会非常得准确,因为它把色彩信息去掉,提纯过了。

拍摄的时候其实有很多人的脸很脏,你要在现场看你可能都会笑出来,可是在银幕里看就没有这感觉。

包括像《罗马》《辛德勒名单》都是这种,在只需要突出演员表情的时候,采用黑白是特别特别有效,超过所有色彩的作用。

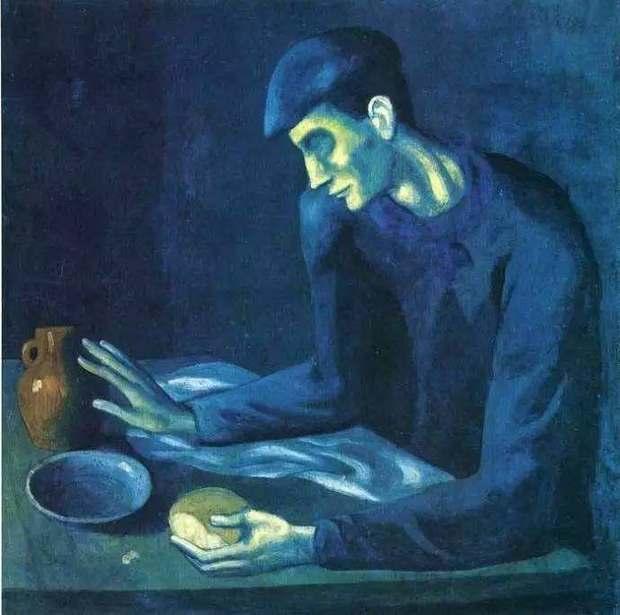

《八佰》在质感和色彩选择上,是从毕加索的绘画得到的灵感,毕加索蓝色时期画作上它的蓝色,和黄色产生的这种透明感,让我觉得《八佰》是不是可以做成一首“诗”。因为它已经是一个很残酷、很有力度的故事,我觉得可以反衬,用一种特别柔和的方式,特别细腻的方式,来反衬出这个剧作上面的那种残酷感。

毕加索画作 《盲人的早餐》《八佰》摄影

所以这些都是现代绘画给我的启发。比如像霍普的画或者毕加索早期这些画,还有蒙克,他们都具有透明感。而这也是我比较喜欢数字摄影机的一个原因,它可以达到一种清晰的透明感,这种效果用胶片机器很难达到。

另外绘画也教给我很重要的一个概念,就是反差。因为以前国内印刷品特别差,导致我们被误导很久,我们从小看的伦勃朗那种绘画,你觉得反差很大。那个错误的认知耽误了我们挺久,以致于最早老是把质感反差调的特别大,结果黑色就是死黑死黑的,看起来特别硬。

你现在再看那个绘画,拿到特别棒的画册的时候,会发现光的反差是很大,但质感的反差是非常柔和的。你会发现光的反差和质感的反差根本是两回事。

伦勃朗 画作所以《南京!南京!》试片的时候我还是犹豫了很久,因为按照以前那种历史照片质感反差是很大, 也有很多人说你干脆模仿二战的纪录片,那个反差也很强,但我认为那个感觉就太限制了。所以当时我做了一个特别特殊的黑白。很多人都觉得《南京!南京!》摄影很特别,就是因为它的质感很柔和。

《南京!南京!》摄影音乐对于我摄影的帮助也很多, 我觉得音乐一直给了我特别感性的一种指引。

首先就是对基调的把握,我会找一个跟我想象的这段情节比较接近气氛的音乐,当你听到这个音乐的时候,你会想象画面呈现出来应该是什么样,什么地方是航拍的,什么地方是固定的,什么地方是非常疯狂的那种手持运动,什么地方是特别平稳的,这样就会有一个整体调性的把握。

第二点,它对某个镜头运动的韵律感的帮助,比如像《南京!南京!》有一多半是我自己肩抗拍的,肩扛的感觉比较接近于演奏一个乐器,身体的会震动直接传到摄影机上,我觉得这个特别有魅力,就像写书法一样,那种感觉非常好。

曹郁《南京!南京!》片场拍《南京!南京!》刘烨走出城墙的那段长镜头我们设计了好几个方案,当时我有点犹豫,到底是先用一个稳定器来拍,还是用肩扛。因为毕竟有这么长,我担心摄影的气息很难掌握,结果很可能就是只是在晃。我挺讨厌那种为了晃而晃的电影。

后来我听了一段巴赫的音乐,想象一下摄影机的运动加上气息的感觉,我自己拿摄影机大概试了一下,听着音乐、走了几步,还跟刘烨商量,我说你大概按这个速度走就行了,所以电影中那个速度的变化是从音乐里来的。

和导演互为“情敌”摄影跟导演的合作,不是一个包工头跟工人的关系,摄影仅仅去执行就可以了,两人必须能真得对的上才行。

你必须超越他们的想法,但同时又是在他的导演框架体系之内的。所以摄影师和导演就会像那种情敌之间的关系,你们都爱电影,但同时你们俩又有莫名的竞争关系,既是相斥但又相吸的一种感觉。

我拍《摆渡人》的时候,跟王家卫导演就有一个进入过程,就是因为他的系统跟我的系统天然的是有很大差别的,他有很强观察事物的逻辑的方式和一个情感注入的渠道。

《摆渡人》工作照这是我第一次拍戏的时候遇到的真正的逆境,导演跟摄影一开始的信念是合不在一块的,整个剧组很多主创都是港方的,也都不太相信你。在这个情况下你怎么能够扭转过来,让大家觉得确实认可你拍的,就成了我要面对的首要问题。

我记得那时候我天天回家听崔健,听摇滚,给自己鼓劲,后来确实很融洽了,大家喜欢你拍的,你自己也知道你拍得很好。这个片子最后还拿了奖。

后来回想,我通过镜头对演员的塑造技能就是从《摆渡人》学到的,在彩色的现实条件中对人物的塑造,恰恰是从王导演那学到的。

《摆渡人》摄影陆川是没有任何分镜,但是他对于影像的感觉是很敏锐的。当你拍对的时候,他会很敏锐地知道这块是好的。另外他也会鼓励你继续这么去拍。这一觉得是非常可贵的。

像凯歌导演就很严谨,《妖猫传》我们是第一次合作。我原以为他是很像古代文人那种感觉,很随意的那种,但我发现他工作起来条理性特别强。

《妖猫传》工作照遇见《末代皇帝》那时候我是学习很一般的学生。我记得自己是初二看到的《末代皇帝》,斯托拉罗摄影。那时候还不能完全理解那个电影在讲什么,但视觉完全把我震撼了。当时特别惊讶,他拍出来的东西跟我眼睛看到的东西差别那么大。

《末代皇帝》后来我问做电影编剧的父亲,他说,因为电影有摄影师。我父亲原来是北影厂的,他给我要了一个纪录片,名字大概是叫《再现溥仪的人》。

我第一次知道原来现场是需要打那么多灯光,摄影机要放在小车上被架在一个轨道上来回推来推去,还有一个像跷跷板似的那种升降机。第一次看到摄影机可以像一个羽毛在天上飞一样,就是那么自由,那么诗意化的运动。

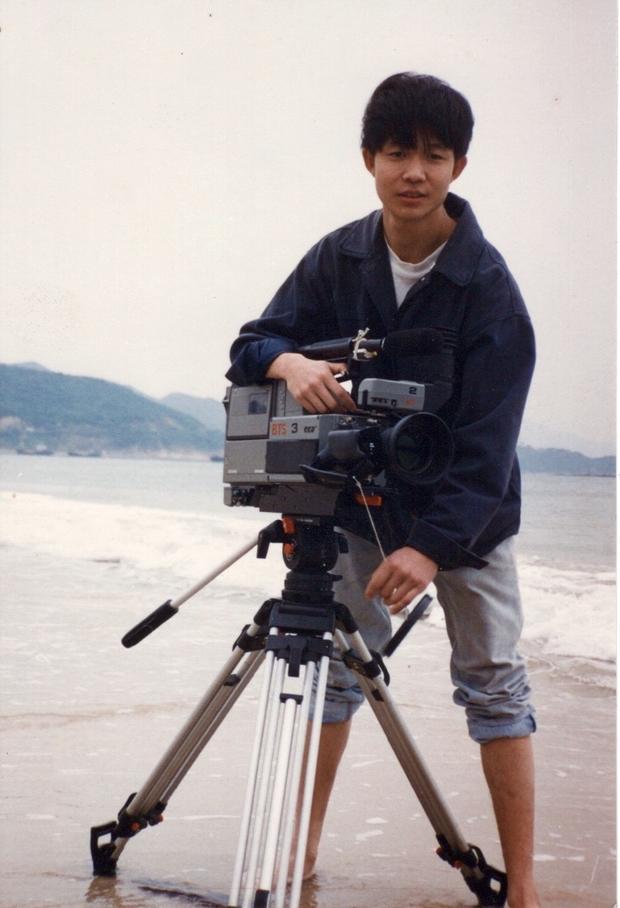

后来终于如愿考上电影学院摄影系的时候,我一下就成了我们班第一名,还成了学习委员。才发现一旦碰到喜欢的东西,学习真的会变得特别轻松。

大学时期的曹郁这部电影对于我的启发是特别大,或者说我的风格形成里边有很大一部分跟它有很大关系,比如它非常主观化的运用色彩跟光线。一开始当他还在皇宫里的时候,和回到天津和到东北,解放以后的时期,三部分是不一样的。你会看到光影从华丽变成了特别强烈的对比,到了最后,所有的光都变的特别平和。

《末代皇帝》摄影这部电影从一开始就教给了我,摄影不管用什么样的灯光或者色彩,它最重要的都是为电影的内容去服务的。

我觉得自己很幸运,初二时候看到那部电影后,就确定了我人生的方向,我很难想象我如果不干这个,我还能干什么,我认为我最适合的就是这个,或者唯一能干得好的事就是电影摄影了。

其实在《可可西里》以前我还拍过六七部电影,从北电毕业后,还记得第一次拍的电影叫《网络时代的爱情》。当时就觉得能够焦点正确、曝光正确、构图还行,稍微有点想法都不敢说了,反正能拍了就行。接着又拍了一些不是特别成功的小电影,后来发现难以养家糊口,因为好多都是地下电影,毙了,过不了。

后来开始拍广告,一拍就发现开始得奖,我曾经一度很痴迷于拍广告,因为挣挺多钱的,生活特安逸。

陆川找我拍《可可西里》正是我拍广告的巅峰期,我说可可西里在哪,还在网络上查照片。我记得跟陆川去选景第一次站在可可西里的时候,把我给镇住了,我记得我当时都哭了,一丝声音都没有,整个时间都被凝固了,我觉得以前喜欢听的所谓的那些古典音乐,在那放才最合适。

曹郁摄影作品 可可西里看着可可西里我就会思考,以前生活的路子对吗?是那么回事吗?生活不是只要挣了钱了,别人都挺认可你就可以了。那部戏它确实也让我得了第一个奖项,但更重要是它改变了我,确认我真正应该有的生活的路子,那样做才是你自己,所以我特别感谢陆川来找我拍那部戏。

没那么容易得知《可可西里》入围金马提名时,我就已经很满足了,因为我从来没有想到我能被提名,更甭说得奖了。我记得当时还迟到了,进去下一个就是颁摄影奖,我赶快看我鞋带是不是系好了,坐着,台上播放提名的谁谁谁,然后嘉宾宣布得奖的是,就是我,我就傻了。

我记得李安导演还请我跟陆川吃夜宵,当时我们都觉得简直像做梦一样。回饭店后我们俩人就特别喜滋滋地每个人拿自己的金马奖坐在床上,挺高兴的,聊天什么都挺激动的。后来我们收拾行李,收拾好了以后,突然觉得不对,觉得怎么那么轻了,找半天发现俩人把金马奖都放在窗台上窗帘后边,差点把金马奖落宾馆里。

曹郁、陆川在拍摄片场在截止当时我好像是得金马奖最年轻的一个摄影师。然后又得了剩下四个奖。那时候确实有点,不是那种简单的飘飘然,是那种有点木然了。当别人给你一把糖果、又连着再给你四把或者五把的时候,你就有点晕了,你就会觉得好像很容易,只要我拍我就能得。

当然后来有8年的时间没有再得奖,但是在这中间我每次都想得奖。你后来发现你越想得奖,越得不了奖。

所以那段也挺沉寂的,那时候突然间有了一个爱情,有了婚姻,有了一个孩子,不再是两个人的世界了。你会觉得世界这么吵闹,只有每天孩子睡着那一会儿,世界才能安静,你会觉得我还能当一个艺术家吗?是不是当不了了?

后来当逐渐地适应这种角色后,我才忽然发现,你就是要坚持做小时候那个有梦想的人。这种坚持就是对于自我表达的坚持,它确实不是用得奖来衡量,当然奖谁都想得,重要的是在于你是不是实现你自己的这种价值,在于你是否表达出来你自己。

我一共才拍过十几部电影,忒少了。我觉得摄影师可能这一辈子都达到不了你期望的高度。因为毕竟你的天分是有限的,你只能尽量地去做。

我觉得现在的我跟前几年比起来,要有力量得多。具体的目标其实特别简单,就是我拍下一个作品在某些部分,超越上一部作品就可以了。其实这挺难做到的,但我要这么去做。只要你一直在进步,而不是重复甚至退步,我就有这种做这件事的幸福感。这种幸福感其实决定你往前走。