这部电影算“瑕不掩瑜”or“美中不足”?

2020-08-26 09:24:30 来源:时光网

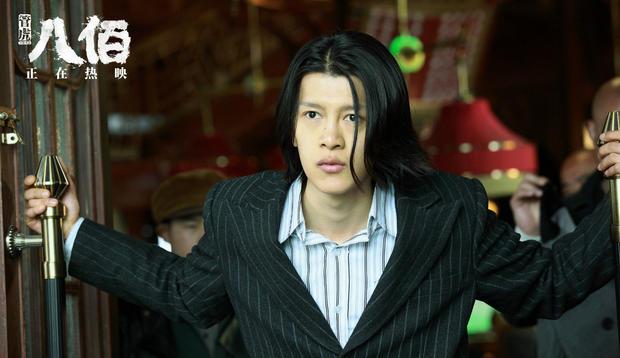

《八佰》正在热映中,正式上映5天票房就突破了?。堪称疫情之后,中国电影的最大惊喜。

目前该片观众评分7.8分。在国产电影中,这已经算是一个不错的分数。

“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”,7.8分是否复合你心中对这部电影的评价?对于这样一部热门电影,你又有哪些话想说?

日前,编辑部就电影《八佰》的优缺点展开了一场讨论会,分享自己对影片的理解。

首先,大家一致认为《八佰》应属于国产商业片中的上乘之作。对战争场面的真实展现在大银幕上看来颇为震撼;军人的惨烈与无畏也很是动人。许多编辑都透露被这部电影看哭了。

终极预告 同时,再好的作品也有美中不足的地方。《八佰》受到敏感历史题材和商业回报的双重掣肘,自然也少不了权衡与让步。

另外,战争片本就是拍摄难度很大的电影类型。很多大师级导演的作品珠玉在前,《八佰》难免被拿来比较。不得不说,与那些影史经典相比,《八佰》的提升空间还有很大。

看完《八佰》,可以聊的还有很多!

瑕不掩瑜:疫情后最好看的国产片甄甏甏:视听语言挺好,场面宏大。常山赵子龙的意象尤其好。

战争场面的还原很棒,苏州河南岸北岸的人一起经历这场战斗,大银幕上看很震撼。

郑恺跳楼那场戏和刀子送电话线的戏都把我看哭了。

良小凉:好久没在影院看这么有“煽动性”的电影了。看得时候哭了,旁边有一个姑娘甚至哭得座椅都在颤抖。

喜欢电影中一些用动物做得隐喻,比如开场的乌鸦,仓库里的老鼠、白马等,从中感受到了导演埋在影片中的小心思。

老羊:升旗护旗那段确实展现了导演的功力,真的差点哭了。当围观群众喊出中华民族万岁,中华不会亡的时候,感觉很激动。欧豪死得那一瞬间,也很触动我。

Sasa:这是一部艺术性极高的电影,摄影、美术、剧本、音乐等各方面都精良上乘,也因此是一部有欣赏门槛的作品。

另外,这虽是一部“抗日”电影,但绝非我们刻板印象中的“抗日”电影,《八佰》既展现了中国军人为了荣誉、为了信念,不畏牺牲勇敢抵抗的一面;也肯定了战争中“理性”的选择,肯定了生命的宝贵,“活下去才是胜利”——这在过往的电影中是罕见的。

隐饮:第一时间买票看完,可以负责任地说一句,值回票价!

《八佰》展现了完全不输给好莱坞大片的国产顶级大片制作水平。这部电影和我们习以为常的、印象中的抗战片,完全不一样。《八佰》和其他战争片不同的是,管虎导演无意塑造高大全式英雄人物的慷慨故事,他更想呈现出一副战争的全景式群像。

他想让观众看看,这些散兵游勇式的小人物,是如何在残酷战争中被裹挟被震撼,最终激荡出男儿热血的。

这些被收编的杂牌军“逃兵”最初看似是草包,但在真正的战争面前,他们都成了不掉链子的勇士,并完成了从个人成长到保家卫国的角色裂变。

小人物的故事,不完美的英雄,让《八佰》成为了一部更富有人情味的战争电影。

小猪刘佩奇:在国产商业战争片中,《八佰》的制作应该算顶级水准了。与《金陵十三钗》《南京!南京!》《集结号》等曾经火热一时的同类作品相比,丝毫不逊色,甚至在很多地方都有过人之处。

应该说,《八佰》展现了国内电影市场快速发展的背景下,电影工业在近几年取得的成果。

从《战狼2》《红海行动》《流浪地球》等新时代主旋律电影一路走来,在商业电影中强调爱过情怀和民族自豪感越来越受到中国观众的追捧。《八佰》既很好地宣扬了爱过主义精神,又没有忘记展现人性和人文关怀,表达自然不生硬,值得国内其他抗日影视作品学习。

另外,管虎作为一名职业导演,也在八佰中展现了自己的专业水平。近年跨界导演、新导演人才辈出,很多第一次出手就能拿到超高的票房。但仔细观察,职业导演和新导演之间,对剧本、表演的把控,对场面、镜头的调度还是有些差距的。战争片这种对专业化要求较高的类型,更需要职业导演的保驾护航。

管虎今年52岁,正处于创作的黄金年龄,未来的作品很值得期待。

小火纸:不去揣测动机,创作者能在这样的社会环境下,敢于用这么大投资拍摄这样的电影,就强过太多同行。这就是它最大的优点,和前段时间热议的《隐秘的角落》殊途同归——题材优势。

在当下国内影视创作环境中,苹果肌、过度柔光、太过干净的妆容已泛滥成灾,但在《八佰》中,你能看到都是接近那个时代的服装、油腻的头发和脏兮兮的脸,而且在化妆师的打造下,还能呈现一定的美感,美术设计也这部电影鹤立鸡群的,起码达到了亚洲顶级水平。

虽然说有部分演员的方言台词比较蹩脚,但相比绝大多数国产片对故事发生地以及演员口音的马虎态度,管虎的《八佰》简直是模范。当然在好莱坞、韩国这样的高水平商业片中,对口音的要求只是入门标配。希望今后的国产电影能在台词和角色口音方面更为严谨,能有《八佰》这样的态度,而不是随意对付。

盈盈:《八佰》并没有像我们看习惯的抗战片一样,以一场大获全胜的胜利作为结尾,最后定格在某一位大无畏的英雄身上。

全片以“撤退过桥”作为分界点,整体情绪急转直下,从激昂变为憋屈。

结尾也并不是一场期待中的大胜仗,而是士兵奉命被迫撤退,为了生存为了活命,在日军的枪林弹雨中伤亡严重,艰难撤到租界处。

导演为什么要反类型片的规律这样拍?

一种猜测是,由于删减的问题,本该作为高潮戏的段落被删短,所以“撤退”戏份变长,成为影片最后的重头戏份。另一种猜测是,这样安排是出于对历史和这场战争的反思。

正如片中的谢晋元所说,“靠我们这区区四百来人是扛不住的,得靠身后这四万万人来抗。这些民众,也会作为种子去叫醒更多人。”

《八佰》的上映,无疑是电影行业的一件幸事。在观众离开影院半年之久后,所有人都在期待一部强有力的国产新片,重燃起大家对于电影的热情。

美中不足:煽情略过,真相难寻休·夹克慢:《八佰》这部电影在创作时是戴着双重的枷锁的。一重枷锁是历史题材本身的敏感性,另一重枷锁是商业回报的压力。

双重枷锁导致《八佰》必定存在一定的“自我审查”和牺牲艺术换票房的情况。

好的战争片并不等于大卖的商业片。《血战钢锯岭》和《敦刻尔克》的在国内的票房都远不及《八佰》。

相比电影史上那些最优秀的战争片,《八佰》最大的问题可能是“不懂克制”——从头到尾感情的宣泄都太过浓烈。对于电影艺术,这样的节奏显然是有些失当的。

另外,过于强烈的情感表达(或者说煽情),也使影片丧失了反思的空间。

在当下,反战应该是人类的共识。《八佰》强调落后就要挨打比较多,强调英雄的牺牲比较多,对战争本身的反思比较少。

《八佰》采用塑造群像的方式来切入这场战争,这是很多大导演都不敢尝试的。群像塑造确实给影片带来了史诗感,但也不可避免地让每个角色都无法深入。影片广度有了,深度不足。

迪通拿:电影不一定百分百依照史实,但也不一定非要死很多人死才能显示悲壮吧?影片夸大了战斗的惨烈程度,看这部电影的时以为仓库里的400人最后活不到10个人。

电影对众多角色的呈现有些“走马观花”,没有一种把众多角色“聚”在一起。比如临近结尾处教授开枪就很突兀,刘晓庆饰演的赌场蓉姐和马仔刀子的戏也很碎,群戏没有拍好。

结局很多角色也没有完整的交代,尤其是王千源那波断后的人。

小伙纸:说到这,有件奇怪的事,团长前一秒鼓励小湖北活下去,下一秒又让答应让人家去断后,差不多去送死。小湖北看外貌应该是未成年人士兵,即使要牺牲杂牌军,也不能让少年去白白送死吧?

良小凉:魏晨从头到尾发型都没乱,偶像明星的感觉太重。

《八佰》的出发点是好的,但完成度上因为各种原因没法拍得特别好,后面有点生硬。

树上的小李:片中有强迫逃兵枪杀日本战俘的情节。虽然在历史上可能确实有这样的事,但与我们当下的价值观是有冲突的。电影中加入这样的情节,可能不太合适。

小火纸:杨惠敏游泳过苏州河之前,日本兵就从暗道游进了四行仓库。那个仓库一直是88师的医疗和军备库,谢晋元作为黄埔军校毕业的军官,他和他的部下怎么可不事先调查所有暗道,安排哨兵把守,甚至设立陷阱。竟然日本人这么轻易游进来,还是让3个逃兵无意中发现。而且日本人游进来也可以想办法携带枪支吧?

另外,送电话线那场戏是怎么回事,找人开辆车快速送过去不行?历史上,杨惠敏是通过上海商会让谢晋元和外界取得的联系。

甄甏甏:王千源与姜武对女人的讨论有些没必要。我们不需要所有抗日英雄都像李云龙那样。我不是拿道德标准批评这种做法,主要是太俗了,不是低俗,是俗套。

小火纸:电影中只出现了一次对女人身体的展示,就是过河送旗的杨惠敏,然后接的欧豪和身边人对女性的讨论。王千源与姜武关于摸胸的讨论出现还不只一次。这些讨论放同一部电影中就有些奇怪,我是觉得有点低俗,张译扮演的逃兵关于未谋面的老婆的台词就安排合理很多。

另外我不相信那个年代的兵油子没有摸过胸,那时候妓院都是公开的。

Sasa:《八佰》总是忍不住煽情。但真正高级的战争片可能不太煽情,比如《敦刻尔克》,最后的情绪是厚积薄发。

战争外在冲突已经很激烈了,再煽情,就显得有些低级。反而应该拍些个人、细节的东西。

我看郑恺跳楼那场戏哭了,但结尾反而不那么感人,本来已经准备好哭了。

老羊:《敦刻尔克》、《1917》在表现死亡时那种突然的平静,可能反而更有震撼力。

迪通拿:打个比方,如果只做辣味的菜好吃,不放辣椒就做不好,那说明这不是一个好厨师。

小火纸:八百壮士以及四行仓库保卫战,按照片尾黄晓明的说法以及历史的资料,这是一场政宣意味很浓的战役。国民政府希望通过它表现中国人的抗争精神,争取国际支援(虽然效果不如意)。

宣传战役就有扩大和虚构的部分,当初的媒体报道以及国民政府文宣系统都在夸张。包括对于国民女神杨惠敏的塑造,就有“圣女贞德”一般的偶像成分在。

公众对于“八百壮士”的影像了解在管虎电影之前,主要是1975年对岸中央电影公司拍摄,林青霞、柯俊雄、陈鸿烈主演的《八百壮士》。

事实上,这部电影也是政宣性质的电影。1975年,宝岛陷入外交困境,为了鼓励民心士气,拍了《八百壮士》和《英烈千秋》。1975年版艺术夸张成分就很大,尤其是杨惠敏横渡苏州河送旗,以及日军轰炸青天白日满地红的煽情戏份。

《八百壮士》在当年国民政府政宣的基础上,再一次艺术夸张。

管虎的《八佰》很多镜头是致敬了《八佰壮士》,尤其是是楼顶护旗战。但在战斗激烈程度、死亡人数上再一次艺术夸张。

等于是一个历史事件,经过了三次夸张,有了现在这副模样。

小猪刘佩奇:电影不是纪录片,还是允许艺术夸张和虚构的,《三国演义》就是对《三国志》的虚构和夸张。

小伙纸:关键是都过去83年了,当下的电影人,难道不应该返璞归真,揭开这些宣传的面纱,还原真实的历史吗?

在四行仓库遗址博物管资料中,当初保卫战中中国军队的阵亡数字是37到65人,也有史料研究是中国军人牺牲14人。比较有争议的是日军阵亡数字,中方的数据是200余人,日方是1人。

考虑到国军和日军在抗战中都有修改数字的先例,按照军史研究者周明的估计,以淞沪会战中日平均阵亡交换比5:1来看,日军的阵亡数字应当在3人左右。

无论如何,四行仓库保卫战虽然很壮烈,大大振奋了中国军民的抗战决心,但此战在军事上的确不是一场大仗,因为靠近租界,日军没有动用重武器,更没有飞机坦克助战。

《八佰》这部电影里,双方阵亡人数是真实历史的快100倍了吧?

Sasa:淞沪会战中国军人牺牲几十万人,可能导演把其他战役的壮烈挪到这里来了,而且这样会让影片更具观赏性吧?

小伙纸:战斗伤亡人数少也能将电影拍得精彩,具有观赏性。譬如雷德利·斯科特的《黑鹰坠落》,有几个方面有些类似。一小波美军被大量索马里军民围攻,结果美军有18人阵亡,73人受伤,索马里军队有上百人阵亡,无奈美军最终撤离。这部电影的经典就不用再赘述了吧?

想展现壮烈的牺牲,可以不拍四行仓库保卫战,干脆拍淞沪会战里其他的大战役嘛?

《八佰》和《红海行动》有同样的毛病,就是对真实历史事件的改动太大。虽然电影不是纪录片,可以虚构,但改动是不是也应该有底线。

无论是好莱坞的《黑鹰坠落》,还是韩国的《高地战》《长沙里:被遗忘的英雄们》,这种距离现在相对近的战争片,艺术夸张还是不能太厉害。

影片开场字幕写了“影片改编自真实历史事件”,却没有加一句“为了电影叙事,部分剧情进行了虚构”这样的字句。拍“三国演义”没问题,但不能对外宣称你拍的是“三国志”。

老羊:对,韩国电影人这方面就做得比我们好,他们的真实历史事件改编战争电影,很多在片头加这么一句。

好像《红海行动》也没加这句,那部电影前面撤侨战斗戏份后,后面1个多小时故事全部都是虚构的哦,创作者也没在电影开头或者末尾强调。

《八佰》背后的四行仓库保卫战是个非常小的军事冲突,严格遵照历史确实成不了战争“嗨”片,但就像管虎说的,苏州河两岸的天堂地狱对比也能做出好效果。

或者就拍摄国民政府无奈进行政宣,唤醒民族主义情绪和争取国际支持来拍也行,让辛柏青成为线索人物,串联仓库、租界、日军和国民政府等各方。

遗憾的是,对岸赌场老板、小哥、教授、白俄罗斯艺妓都是蜻蜓点水,他们的转变包括上海青帮送电话线那段,感觉都是没来由的煽情,而不是正常的人性转变。

因为群像戏的手法,对于这些角色都无法深入,可能也有自我审查和删减的部分,感觉像是探索频道和历史频道拍的那种纪录+表演的作品,而不是一部电影剧情片。

补充:目前《八佰》上映的版本比原定在2019上海国际电影节放映的版本少了13分钟。很多观众都想知道删减了哪些内容。

其实从观感来说,两个版本的《八佰》给人的感觉是基本没有多少变化。完整删掉的情节仅阮经天饰演的日本平民被上海市民街道暴打一段。其他删减如羊拐、小湖北等断后士兵与日军交战;初入仓库时有士兵评价对岸的租界“隔江犹唱后庭花”等情节,每段删减量都很小,对电影表达的影响也不大。这种删减可能更多地是出于控制时长,优化影片目的。