艺术在左,疯子在右

2016-01-22 08:32:49 来源:时光网

很多人都会把艺术家和疯子画上等号,因为他们敏感脆弱,对某种事物有着偏执的热忱,拥有常人难以理解的灵魂。

梵高说过:“我愈是疯狂,愈是艺术家。”也许疯狂只是他们对艺术热爱的一种外在表象。今日登陆内地院线的好莱坞电影《云中行走》就记录了钢索艺术家菲利普·帕特实现梦想的疯狂经历。在电影的历史中,有无数位艺术家的人生被搬上了大银幕。他们或许各自有着不同的“疯法”,但是这些“疯狂”也造就了那些被后人所铭记的经典作品。而艺术家们这些被“疯狂”所牵引的人生,也成了一个个带有传奇色彩的故事。

他们是冒着生命危险来实现艺术的疯子

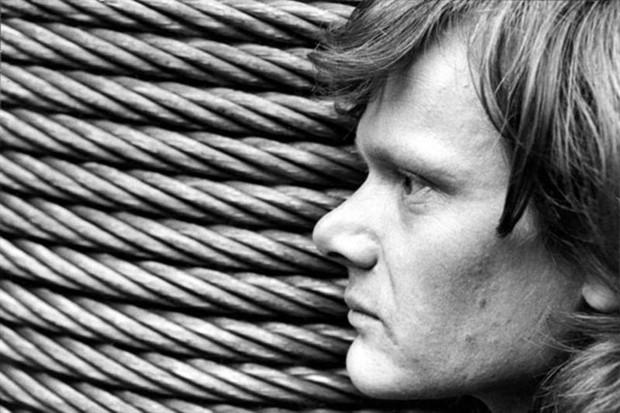

菲利普·帕特(钢索艺术家)

《云中行走》中文版预告片但是光是这些建筑显然还不够,对于当年还不满25岁的帕特来说,心中与其说充斥着实现梦想的兴奋,不如说是燃烧着要征服世界的壮志热血。而征服世界的第一步,无论从哪个角度来看,都少不了美国这一站。毫无悬念地,帕特盯上了美国,盯上了纽约人口最为密集,新闻传播最快,最容易一举成名的地方——世贸中心双子塔。

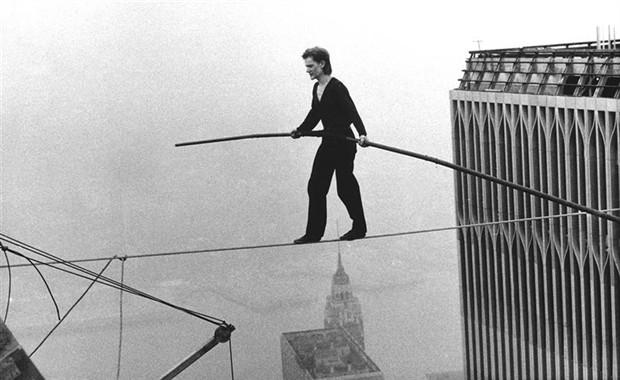

电影《云中行走》中,展现了菲利普·帕特从街边的杂耍演员一步步走向双子塔的过程。在别人看来,走钢丝是一项杂技式的娱乐表演,而帕特却始终认为这是一种伟大的艺术帕特的高空行走并不是普通意义上的走钢索而已,在室外的高空,除了基本的平衡技巧,帕特还要面对突如其来的天气变化,围观群众对情绪的影响,以及缺乏保护措施的“天然”环境,更何况,他的这次“壮举”还是没有经过政府许可的违法行为。就算他安全从钢索上全身而退,或许也逃不了纽约政府的拘禁和指控。

菲利普·帕特在世贸双子塔上走钢索的真实场景但是这些比起帕特心中如饥似渴的表演欲望来说,根本算不了什么。在大部分人看来,帕特无疑是个失去理智的疯子。但在朋友和导师的帮助和“怂恿”下,帕特还是悄无声息又惊世骇俗地站在了世贸大厦的顶端。这一刻的到来,对于帕特来说已经是一种胜利。帕特走在纤若游丝的梦想之线上,脚下芸芸众生微小如蝼蚁,毕竟,他曾经站在过任何人都没有站过的地方,而这种事,从前只有神才做到过。

《云中行走》中菲利普·帕特在双子塔高空走钢丝的过程,其逼真的效果对恐高症患者来说几乎是场噩梦今日在内地大银幕上上映的《云中行走》就以更加戏剧化的方式记录了菲利普·帕特完成这个不可能任务的过程。和此前的纪录片相比,影片最大的“进步”在于,在故事片的形式和IMAX技术的帮助下,我们得以有机会和帕特并肩登上钢索,体会每一步的颤动和触感,辨别每一缕风的来向和强度,感受每一个瞬间的屏息和心跳,在所有这些之后再一回头,我们看到帕特充满自信、泰然自若的笑容。

玛瑞娜·阿布拉莫维克 (行为艺术家)

玛瑞娜·阿布拉莫维克我们每个人或许都从小玩过“看谁先笑”的游戏,面对面坐着的两个人,互相直视对方的眼睛,总有一个会憋不出笑出声来。当这件事发生在“行为艺术之母”玛瑞娜·阿布拉莫维克身上的时候,却变成了一场令人敬畏的仪式。每周6天,每天7小时,她坐在博物馆中间的一张桌子边,接受来自参观者的审视。有人在她的面前坐立难安,有人试图引她发笑,有人在她面前失声痛哭,玛瑞娜却始终岿然不动。2012年,纪录片《玛瑞娜·阿布拉莫维克:艺术家在场》记录了这场行为艺术的整个过程。

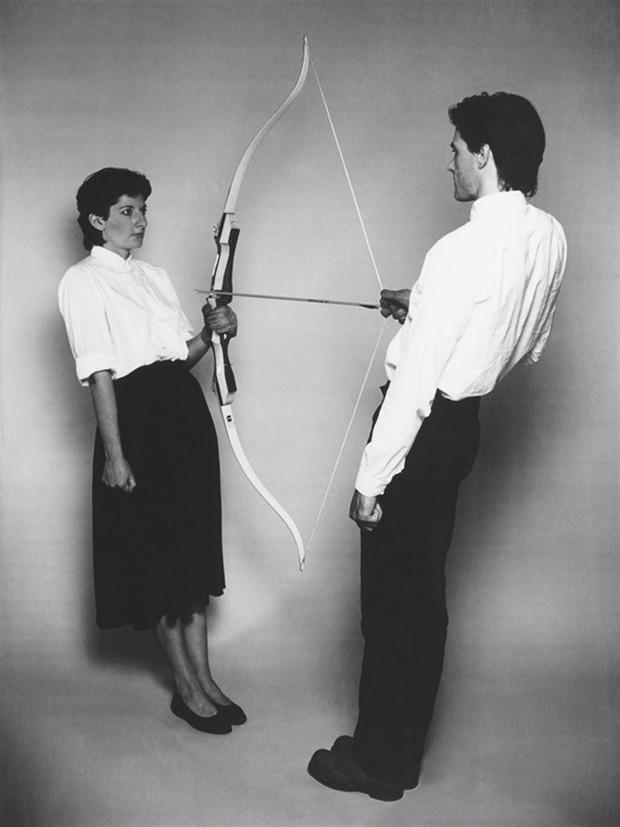

《艺术家在现场》中,当昔日爱人乌雷拉坐到这位玛瑞娜对面时,这位始终面无表情女艺术家流下了泪水,成为整个过程中最动人的片段这场表演是对于玛瑞娜过去40年惊世骇俗演出的一场致敬和回顾。在过去的近半个世纪当中,这个来自南斯拉夫的女人一次次颠覆了世人的观念。1974年的《节奏0》,她将72中道具摆在桌上,允许参观者用任何道具对她做任何事,其中包括鞭子、菜刀、枪;1980年的《潜能》,她与彼时的爱人乌雷拉着一把满张的弓,上面搭载着一直毒箭,而扩音器则记录下他们心跳的声音;除此以外,玛瑞娜一次次挑战者人类生理和心理的极限,在公众面前赤身裸体12天,当众大小便;置身于火灾现场,窒息至昏迷;服用精神类药物直至失常;对自己的身体进行各种自残。

这个名为《潜能》的行为艺术持续时间只有40秒,却成了这位艺术家最著名的作品。乌雷拉手中紧拉着一支带毒的箭,正对着玛丽娜的心脏。由于弓箭的张力使他们的身体律向后倾斜,他们稍不留神,那支毒箭就会离弦射出。玛瑞娜在这些作品当中把自己当做艺术的表现途径,一次次逼近危险的境地,换来的是无比震撼和令人哑然的艺术效果。

或许对于安于平静生活的人来说,行为艺术更像是一场哗众取宠的秀,而那些赌上生命去博眼球的人更是彻底的疯子。但是如果你看过玛瑞娜的作品,在那些大胆和疯狂的想法背后,在那些恐怖、血腥、歇斯底里的无穷张力之下,你能感受到狂热的表达欲望,能看到在她身体中蕴藏的巨大的力量。

行为艺术家无疑都是疯狂的,但是正是因为他们的疯狂,我们得以看到这个世界的本来面目,得以了解那些被我们忽视的事实。玛瑞娜在自己作品中反思着人类情感、善恶、欲望、权力、战争等复杂的主题,她利用自己的身体,一次次在让人目瞪口呆的背后,刺痛着我们自以为是的文明铠甲。

他们是为艺术抛弃宗教道德准则的疯子

帕索里尼&伊丽娜·尤涅斯科他们是为艺术抛弃宗教道德准则的疯子

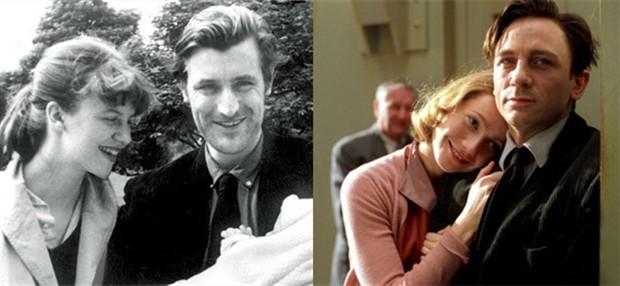

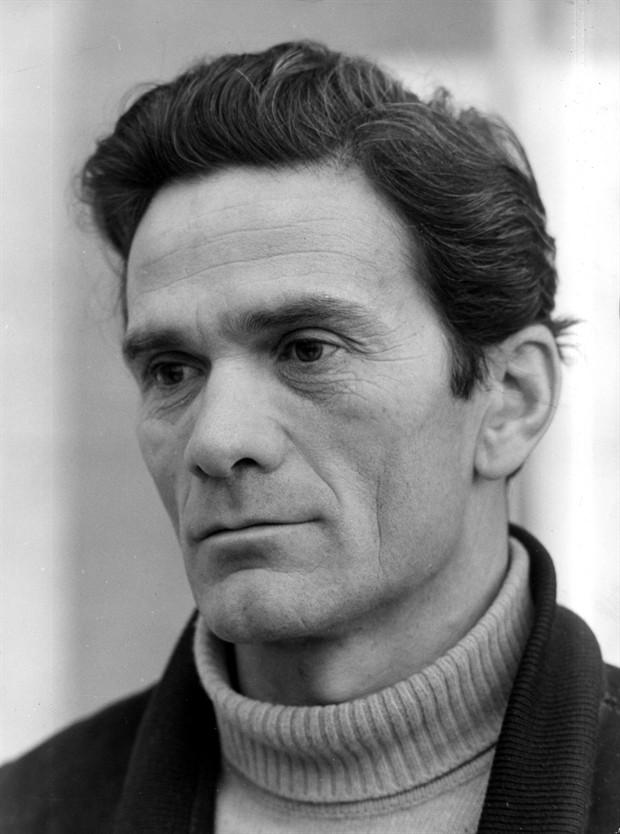

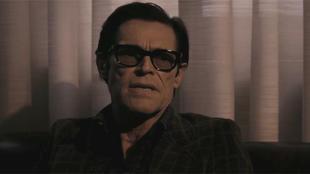

皮埃尔·保罗·帕索里尼 (电影导演)皮埃尔·保罗·帕索里尼帕索里尼或许不是最好的导演,但是一定是最让人难以忘怀的一个;就好像《索多玛120天》不是最好的电影,但一定是最反叛传统的那一部一样。在他充满离经叛道气质的一生当中,帕索里尼用电影抗衡着社会的不公和保守,他或许从来就没人被人理解过,即便在那些将他捧上神坛的人眼中,他们看到的永远只是帕索里尼的一个侧面,而无论在帕索里尼生前或是离世之后,他的名字,或许都只能在电影史上单列一栏,上面标注一个词:“疯子”。帕索里尼的复杂在于他的矛盾性,他是战后最著名的马克思主义者之一,却被意大利共产党除名;他言辞激烈地批评享乐主义,影片里却充满了色情和肉欲;他崇尚主的权威和力量,却一生都和教会公开对抗;他一边因为渎神而被判拘禁,转而又拍出《马太福音》这样忠于基督教精神的作品;他文质彬彬温文尔雅,影片却展示着最极端的血腥、污秽和堕落。电影《帕索里尼》片段在这样一个人身上,我们始终看到截然不同的两面,他的影片,也自始至终激起了爱戴者的狂热追捧和反对者的强烈批判。只不过,其中的不同在于,爱戴者们无法给与帕索里尼以庇护,但是反对者们却始终在尝试将他扼杀在诞妄不经的道路上。1975年,帕索里尼在罗马被一个男妓用棍棒击杀,举世哗然。回头来看,帕索里尼之死,似乎正与他狂放不羁的一生相匹配,或者说,只有这样的死法,才配作为他生命的句号和象征。帕索里尼是难以被理解的,无论在当时,还是在如今,他的影片被人反复解读、重述、拆解和批评,被一代代观众观看和检阅,被一本本著作评价和记录,但是没有人成为第二个帕索里尼,没有人像他那样拍过疯狂和圣洁的影片,没有人再被如此两级不同地对待。或许正是因为这样,帕索里尼成为了最独特的,他反叛的,不是某一个思潮某一种势利,而是所有“其他人”,他成为了独一无二的一类人,而这类人,或许只有他自己。伊丽娜·尤涅斯科 (摄影家)摄影家伊丽娜·尤涅斯科(Irina Ionesco)“母亲”,这个词无论在哪个时代,哪个国家,哪种语言当中,都是一个充满着温情和暖意的词语,因此当人们看到伊丽娜·尤涅斯科的照片的时候,才会觉得这是对于“母亲”这个称呼的羞辱和亵渎。伊丽娜·尤涅斯科1935年出生于巴黎,后来成为了一个摄影师,她所拍摄的作品以华服盛装的女性为主,照片影调阴暗、诡异,充满哥特式风格,很快就小有名气。而伊丽娜成为众矢之的,是她将自己的女儿伊娃当做模特开始拍照之后。在她镜头下的女儿妖娆艳丽,身着各种以羽毛和首饰,或躺或卧,妩媚撩人,她甚至创作了大量以女儿裸体为拍摄对象的照片。伊丽娜的这些照片一经发表,立刻引起轩然大波——过于成人化的造型、幼女裸体、以及摄影师即亲生母亲的身份——伊丽娜面对的批评一项比一项更加严重。这些“道德败坏”的照片虽然立刻让伊丽娜声名大噪,但是让她卷入漩涡中心。电影《我的小公主》预告片和历史上所有的先锋者一样,伊丽娜的这些“艺术品”很难得到世人的理解和赞赏。在多年之后,照片中的主人公伊娃也因此将母亲送上了被告席,指责伊丽娜窃取了她的形象,对她进行了精神虐待。在这场旷日持久的审判当中,虽然法院最终决定没收了伊丽娜手中所有有关伊娃的照片,但是我们却很难轻易断言母女二人究竟孰对孰错。1976年,11岁的伊娃·爱洛尼斯科裸体登上意大利版《花花公子》的封面。除了裸照,她的妈妈还曾要求她和男人交媾,并打算以此为内容拍出照片事实上,即便放在今天的环境之下,这些饱受争议的照片究竟是色情、欲望还是艺术,或许都难以有定论。但是唯一可以肯定的是,无论是出于怎样的艺术创作前提,在童年时代对于未经世事的女儿所造成的心理阴影和精神伤害,都会成为伊丽娜这位母亲一生当中最大的遗憾。2011年,伊娃将自己的童年经历搬上了银幕,《我的小公主》成为一部混杂着独特美感与残酷回忆的影片。在影片当中的伊娃对于母亲的态度模糊暧昧,既有彻骨的憎恨,也有可怜可悲的同情。对于这对想要互相给予关爱,却始终不得其法的母女来说,她们的悲喜或许只能自己品尝,而评价只能留给后人去述说。他们是用脆弱的内心来书写艺术的疯子文森特·梵高&西尔维娅·普拉斯

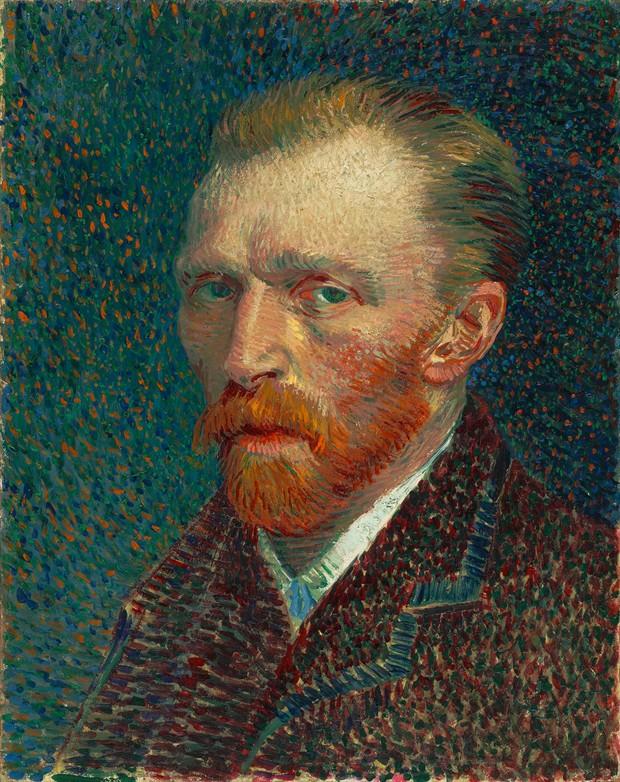

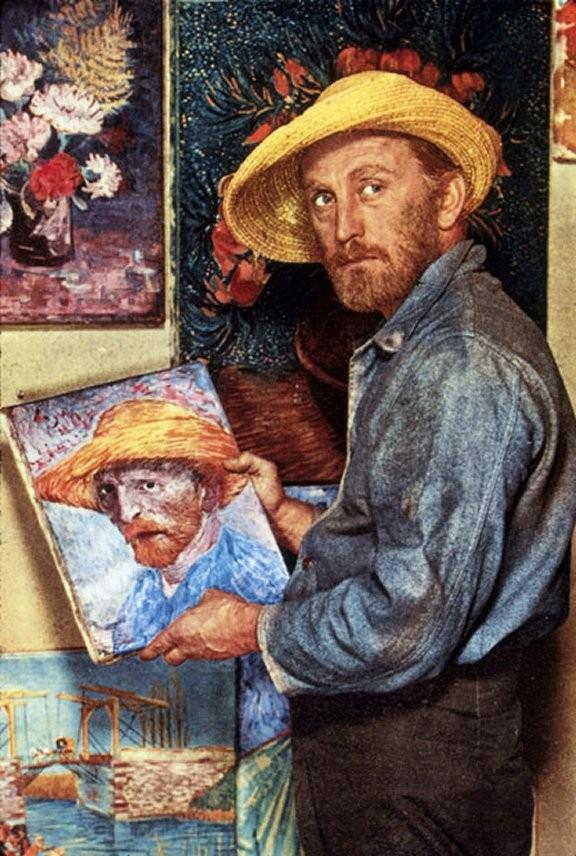

他们是用脆弱的内心来书写艺术的疯子文森特·梵高 (画家)文森特·梵高梵高永远被人记得的只有两件事,一件是价钱不菲的《向日葵》,另一件是他割下的那只耳朵。《向日葵》彰显着梵高无与伦比的才华和超越时代的艺术触感,而那只著名的耳朵则显示着在这份才华背后隐藏的孤独和疯狂。一直以来,人们都为梵高笔下世界所着迷,人们在看到他作品的第一秒,就被震撼和打动——哪怕你是一个丝毫不懂绘画技巧的人,你也能在梵高那层层叠叠的油彩覆盖中看到他的狂热,能从那些扭曲的线条当中感受到他的细腻。他单纯、热情、脆弱而羞涩,他相信朋友,依赖亲人,渴望爱情,这样的梵高和我们千千万万普通人没有什么不同。然而一旦拿起画笔,梵高就似乎多了一双自带各色滤镜的眼睛,能看到我们所看不到的独特世界。向日葵的亮丽、鸢尾花的斑驳、星空的沉静,梵高一生的生活或许只有眼前的贫瘠,然而在内心当中,他却怀有“诗和远方”。柯克·道格拉斯饰演的梵高在外形上有很高的相似度,而他也凭借该片获得了第29届奥斯卡最佳男主角的提名这样的单纯的天才大概本来就不是属于这个世界的。梵高在和好友高更争吵之后愤怒地割下了自己的耳朵,开始了他疯狂内心的第一步。爱情失败,友情破灭,住进疗养院,梵高的现实生活跌入了谷底,但是画作也也进入巅峰。1890年,梵高用猎枪击穿了自己的肚子,在弟弟提奥的怀中死去,时年37岁。正停留在创作力量最旺盛的壮年。梵高创奇的一生自然也成为电影人的源泉——柯克·道格拉斯(《梵高传》)、蒂姆·罗斯(《凡高与提奥》)、本尼迪克·特康伯巴奇(《梵高》)在大银幕上一遍又一遍地演绎着这段悲剧人生。即便如此,我们依然永远都无法知道这位画家究竟是为什么而自杀,或许是精神状态不佳,而他自杀之前刚刚完成一幅高水准的画作;或许是对于生活失望,而在弟弟的照顾下他已经比之前开朗了很多;或许是遭遇了创作的困境,但他生命的最后几年,正是他佳作频出的黄金时代……也许我们只能相信,梵高在得以用令人惊异的双眼观看世界的时候,他看到了常人看不到的美丽和奇异,但是也看到了更多隐藏的痛苦和悲伤,他选择将美好的一部分留在了画布上面,而将黑暗的果实独自吞咽,直到自己被疯狂吞噬。这是梵高的天才和悲剧,也是艺术的幸运和遗憾。

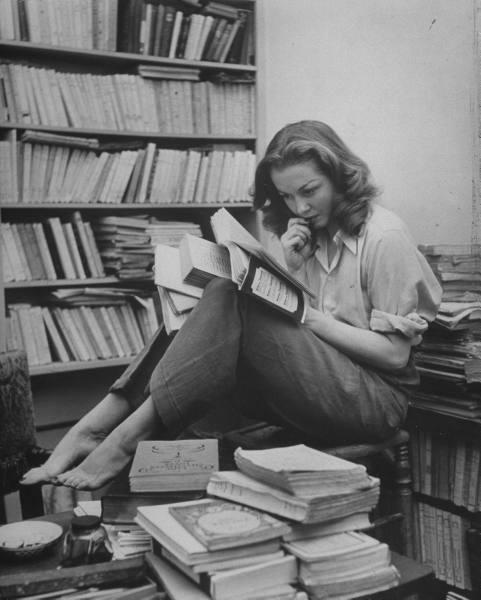

西尔维娅·普拉斯 (作家)