"走路出去了解生活,所以就叫脚本"

2020-08-29 22:49:43 来源:时光网

8月28日下午,北京国际电影节·第27届大学生电影节国际电影学术论坛“坚守与开拓:新时代中国电影的新征程”在北京雁栖湖国际会展中心举办。

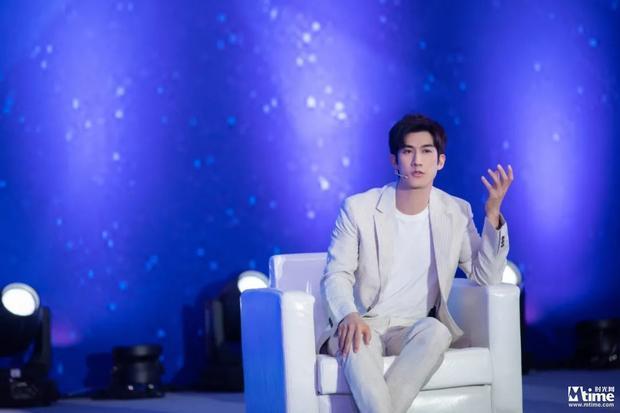

出席论坛的嘉宾包括青年导演、编剧董润年,青年导演、编剧李霄峰,青年演员李治廷,青年动画导演赵霁,青年导演王冉,青年导演、编剧白雪,青年导演、编剧韩杰,青年纪录片导演竹内亮,青年导演、编剧鹏飞,青年导演、编剧霍猛等。

本次论坛由资深电影节目主持人瑶淼主持。

主题沙龙第一单元围绕“类型探索”进行。青年导演、编剧董润年(《被光抓走的人》)认为,“类型”是商业电影发展多年来与观众形成的契约和心理链接,通过相对稳定的模式和内在格式进行艺术表达,进而唤起观众情绪。

他认为,尊重基本规律,在此基础上的创新才是有意义的。

“如果真的想要创作一个在商业上获得成功、让观众得到满足的类型片时,我们必须去正视和尊重这个规律,因为我觉得这个和观众的心理相关联,这个是特别重要的。”董润年说。

“当然我们可以创新,去打破它,我们在已有的基础上去改进和调整,因为不同时代、不同的观众,心态和接收心理不一样,包括现在互联网时代,其实和过去的观众接收这个东西的心理节奏是不一样的,但是有一些基础的研究和基础的规律,我们必须去正视和研究它,就是我做不同的类型,这种类型里面最成功的那些电影是怎么做的,这种规律是我认为类型片创作中的一个命门。”

青年动画导演赵霁(《白蛇:缘起》)表示,动画和实拍的区别在于,动画容易去呈现富有想象力的东西,这是做动画时的一个重要考量。“当我们去思考一个idea是不是可以变成动画电影的时候,我们会想它它是不是具备能够让人觉得这个世界观非常地有意思,非常地让人觉得意想不到,非常有想象力。”

谈到技术和表演的关系时,赵霁提到当下中国电影的一个困境——技术先进了,但缺乏能够配合的演员。

“在国外我们看《阿凡达》,或者是《指环王》《猩球崛起》这些美国的大片,他们大量用了这些动作捕捉,包括《阿丽塔》,里面大量用了动作捕捉,但是其实他们的动作捕捉演员是有专业的训练和专业培训机制的,这些演员对于无实物表演,对于戴着这些东西在一个绿幕前、或者一个完全虚拟的状态下去演戏,其实是有很多经验的。”赵霁说。“但是在国内你想找到会演的很难找,另外演员会没有兴趣。”

青年导演王冉(《闪光少女》)谈及类型片的“命门”,引用了自己同学曾说过的话:“就是有两点,你做到其中一点就可以。

第一点,我们有一个谁都没有听过的故事,一个非常好的精彩的故事,你不出错地把它呈现出来。

第二点,这个故事大家都听过,或者没有那么烧脑,但是你用了一个不同寻常的手法呈现出来的。”

导演李霄峰(《少女哪吒》)认为,适合的演员和角色之间是有化学反应的:“在选角的过程中,这个事就已经在开始解决了,实际上我觉得好的演员,比如说像《风平浪静》,我这次做导演觉得特别轻松,因为每一个人对角色的理解,到了现场,那个热情就已经在那里了,其实很多时候我只要做一些四两拨千斤的工作就可以了。”

曾出演《岁月神偷》《寒战》等片的青年演员李治廷谈到演员和角色的关系,他举例谈到诺兰《蝙蝠侠》三部曲“小丑”的选角希斯·莱杰,“当时其实选角他被骂的很厉害,我是后来查资料才知道。原来他们聊天的时候,希斯·莱杰说我这个小丑应该是这样的,然后诺兰就说我也觉得是这样的。正好是因为两位都觉得是这样,我觉得才会呈现这么一个表演的东西出来。”

主题沙龙第二单元则聚焦于“艺术表达”议题。青年导演、编剧韩杰(《解忧杂货店》)认为,艺术电影不同于主流的普通的公认的审美常识,在内涵上具有作者性和探索性,外在上则使用了不同于类型片形式的新的结构方法。

对青年导演、编剧白雪(《过春天》)而言,电影本质上是“用来跟大家交流感受的途径或者工具”,艺术电影和商业电影的一个区别,在于艺术电影往往不给出答案。

“很多所谓的商业电影,我觉得它们都是提出问题、解决问题,但是很多文艺片其实是看到了一些人性上的困境,提出问题,但是可能是没有答案的。”白雪表示。“这个东西你会觉得很虚无,这是一个层面。”

另外,创作者的情感出发点,也带来了呈现方式的不同:“我觉得如果你从心而发,想说的那句话是一个更大众的,呈现出来的一定是一个更大众的方式。如果通过这个题材,想说的那句话是一个更小众的,或者说是一个更私密的话题,可能会最终呈现出来的、被人感觉的,注定是一些小众的人群,所以我觉得这个可能是创作者一开始的起点上会有一个区别。”

她还强调,艺术电影和商业电影的界限正在逐渐模糊:“比如我喜欢的那个《降临》《边境杀手》导演的很多部作品,其实你是不太能够分得清这个界限到底在哪里的。”

剧本在日文中称为“脚本”,青年纪录片导演竹内亮将脚本解释为“用走路来了解生活”。

“走路出去了解生活,然后一边走路观察社会写剧本,所以就叫脚本,我觉得这个理解特别好,特别对的。”竹内亮说。

谈到不同国家文化冲突的问题,竹内亮表示,冲突也是有价值的,可以拍下来。“《好久不见,武汉》的话,我出镜了,一般纪录片导演为什么出镜,也有人这么说过,但是我觉得出镜可以表现出来这个文化冲突。”

青年导演、编剧鹏飞新作叫《又见奈良》,由贾樟柯导演和河濑直美导演监制,讲述的是一位老妇人到奈良寻找曾经收养的日本战后遗孤的故事。

谈到自己拍片时经历的文化冲突,他表示:“竹内亮导演是长期生活在中国,我是在奈良大概待了8个月,所以我的这个冲突更突然、更措手不及一点。我觉得挺好的,我认为这个冲突可能会造成一些喜剧的效果,一些故事的剧情,但是背后有着各自的文化,这是对我很重要的。”

“比如说这个老奶奶,她去到日本,然后有一个日本人和她说日文,她听不懂,她一着急,说出来的是俄文。然后又有一天有一个日本老先生过来,她一着急又蹦出来一个日文词来。”鹏飞说道。“还有就是寻找这些遗孤,他们的冲突,就是他本身是日本人,流着日本的血液,但是他是中国的思维,因为他在中国长大的,他回到日本之后又要寻找日本的文化,所以这个冲突又翻了一番的感觉,我觉得这些都是非常珍贵的地方。”

《过昭关》霍猛导演谈到市场对于艺术电影的支持力度时坦言,“不太待见”,而这不仅仅是创作者或者观众的问题,“可能是要从家庭环境、教育、父母等多方面来讲”。

“如果是整体的都能够让大家更包容、更开放,包括文学方面,所有人对这些东西的认识基数都到了很高的一个层级,相应来讲文艺片的票房、市场上的回报就会更高。因为观众自然而然有越来越多的人会愿意看这样的电影,愿意看这种有深度的在做探讨精神的电影。

所以其实对于从业者来讲,可能最主要的还是说拍好它。观众的培养是需要除了电影工作者之外,可能需要整个社会的努力。”霍猛说。

青年创作者们在论坛中分享经历、碰撞观点,就中国电影在新时代的发展趋势、文化意义、价值体现与创作特色等方面进行交流和讨论,以新生代艺术创作者的视角展望中国电影的未来,展现出青年电影作者的新锐思想和青春风采。