合拍、港产还是炒冷饭?

2014-04-19 02:59:13 来源:时光网

每年金像奖前夕,主席陈嘉上都要和内地媒体聊到港片已死或回勇的话题。每年金像奖前夕,主席陈嘉上都要和内地媒体聊到港片已死或回勇的话题。

今年的金像奖入围片一出,一扫阴霾,坐在金像奖办公室里接受专访的主席陈嘉上说了一个词“谷底翻身”。《一代宗师》《激战》《扫毒》《救火英雄》《狂舞派》《僵尸》老将新秀共同揭幕香港电影这一年的成绩单确实不俗,媒体也一度把2014年的金像奖看作是“大年”。

陈果拍过一部影片叫《香港有个荷里活》,港片在影迷心目中曾是“东方好莱坞”一般的存在。1997年后香港电影工业遭遇东南亚、台湾等外埠市场崩塌,与此同时,拥抱内地市场还是坚守本土创作,成为一代导演令人玩味的时代主旋律。2002年的《无间道》被称为救市之作,但这个市场似乎一直没被救活过来,2007香港总共生产了51部本土片,票房2.3亿,仅为巅峰时期的六分之一。2013年更是跌至42部。

关于“港片已死”的话题已被说过太多次,以至每一次香港电影出现一部拿得出手的作品,“港片回勇”的话题便会老调重弹,这段自己给自己打气的马拉松,一转眼,跑了快10年。 在10年的磨合期里,中生代开始在类型片领域逐渐找到所长,新势力们创造新气象,老导演们也不堪示弱,试图重新加入重振港片的战局。香港电影金像奖期间,记者采访了陈嘉上、王晶、林超贤、郭子健、黄修平、麦浚龙这三代各具特色的香港导演,听听他们眼中的“港片回勇”话题。

今年是陈嘉上担任香港电影金像奖主席的第7年,这些年每到颁奖前,都被忙碌的他称为“采访日”,来自两岸三地的媒体记者前仆后继于此,在组委会办公室里跟他聊“香港电影”这个永恒的话题,有时是“大年”,有时是“小年”,大部分时候这位主席报以呵呵一笑,露出讳莫如深的表情,并拒绝透露一点点关于奖项归属的蛛丝马迹,“但今年确实是谷底翻身”,他一面保守秘密,一面又不由地有些得意。

2013年,共有16部香港与内地合拍片过亿,不止票房可观,质量上也让“香港电影”这个词重新变得有底气。《一代宗师》、《扫毒》、《激战》、《风暴》、《狂舞派》、《僵尸》...点亮金像奖的同时,也让维港的夜晚与香港这座城,充满了昔日动人的神采。

从去年入围影片被影迷质疑“质量差,矮子里面拔将军”,到今年“提名已是赢家“的局面,再提及“港片回勇”这个话题,最有发言人的是这批香港新生代的导演。

在郭子健眼中香港电影如同“野种”,随势而变在郭子健眼中香港电影如同“野种”,随势而变

“就像一场足球赛,有人打前锋,有人踢后卫”,2000年入行的郭子健这么形容今年的金像奖大Party。他的《救火英雄》今年提名最佳影片,跟王家卫、林超贤、陈木胜、杜琪峰五位导演的名字,一起出现在金像奖提名大屏幕上时,他激动地像个小粉丝,“我读书的时候,就是看王家卫的电影过来的,以前是在电视前看他们拿奖,现在坐在他们旁边,太奇妙了!”

歌手麦浚龙,一部风格化的《僵尸》让他名声大噪,“小时候看僵尸片打发日子,没想到会对未来的人生产生影响”,这位看起来像个新新人类的80后ABC,酷酷的外形下藏着一颗怀旧的心,“我第一部导演的电影,不会考虑那么多票房,只想向我喜欢的僵尸片致敬”。

刚摘得最佳新晋导演的黄修平更是力挺香港今时今日被称为“废柴”的年轻一代,“我就是要告诉你们,为了梦想,年轻人可以去到几尽。”

“香港电影就是一个‘野种’,随势而变,千变万化”,郭子健拿起笔,在记者的本子上写下了这句话。

《澳门风云》在今年贺岁档拿下5亿票房,很多人没想到十多年前的赌片老梗,今时今日仍能吃得开。王晶《澳门风云》成功后,续集已上马,打算在经典翻新上“一路走到黑”。陈木胜的《扫毒》致敬吴宇森的经典港片《喋血街头》,票房超2亿;林超贤的《激战》颇有些当年《阿虎》的神采…… 致敬经典、回归传统成了救市之道。 这种振兴老港精神的架势,也有人不客气地叫它“炒冷饭”,甚至有人说“港片穷得只剩下情怀”。 港片去年在怀旧这一领域重新找回部分观众,但陈嘉上说“港片的影响不能完全靠过去,这不应该是大方向”,而与此同时,新导演们却在复古大潮里找到了新思路。 即使“炒冷饭”,《麦浚龙》的僵尸也都拍出了新意即使“炒冷饭”,《麦浚龙》的僵尸也都拍出了新意“僵尸片不是早就死了吗”,当80后歌手麦浚龙以《僵尸》剧本,邀请老演员陈友和钱小豪出演的时候,受到了这样的质疑。麦浚龙坦言,拍僵尸片,纯粹是属于个人兴趣,小时候爱看,长大后像完成一个夙愿。跟早年僵尸片的搞笑风格不同,麦浚龙从一开始就是想从人性下手,讲讲时间的脚步,人的不舍与放不下。“我要用我的方式讲这个僵尸的故事,一定要有些不一样,不然人家为什么要看我的,而不是去重温经典?”看上去青春新潮的街舞电影《狂舞派》其实也是从80年代香港动作片里“偷师”。早年成龙李连杰等经典动作片,在狭窄的空间里玩出天马行空的花样,这也正适合《狂舞派》里的屌丝舞蹈团,导演黄修平还从功夫片里学了万试万灵的以柔克刚,把太极这个“老土”元素与Hip-Hop玩了一把混搭。郭子健最近还在跟彭浩翔攒一个类似《追男仔》的片子,两位导演要做男主角,享受被一群美女追求的“脑洞大开”的电影。“新艺城的时代,麦嘉黄百鸣石天既是导演也是演员,多好玩儿,徐克和吴宇森当年也老爱演”,郭子健这群香港导演的中坚力量们,要用他们现代的方法,把小时候看到的电影重新做一遍。

金像奖颁奖期间,香港电影院里,陈果导演的《那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红van》正在上映,这部地道的本土港片在本地青年看来笑果显著。内地游客多数摸不着头脑,在别人笑得前仰后合时,慌乱地四处张望探询。

电影中调侃特首的段子,俚语里的梗,文化差异与语言隔阂拉开距离感,这同时也是矗立在合拍片与港产片之间的尴尬现状。

2013年,CEPA走过十年,虽合拍片有着各种各样的缺点,但香港影人拥抱内地市场似乎已不能回头。香港导演北上已经是常态,曾经鼓励香港本土电影的金像奖,如今也已变成合拍片的天下,比如今年五部最佳影片提名中,有四部都是合拍片。以至于有人吐槽说,金像奖已经变成了“合拍片奖”。

面对这样的质疑,金像奖主席陈嘉上给出了一个颇值得玩味的比喻:“你觉得打点滴拖着你不自由,你就拉开它嘛”。

2003年,《无间道》横扫金像奖,这部当年的救市之作成了香港电影一剂“强心针”,而CEPA的签订也开启了香港电影人新的生存空间。香港的电影公司也纷纷投资合拍片,“非合拍片不投”也一度成为香港电影公司投资趋势。但2008年之后内地电影公司实力逐渐强大,谈判能力变强,香港电影公司想要寻求话语权,回到本土支持和投资香港本土片成为一种选择。“就是抱着这样的心态进行了本土电影支持,我们才会看到今年这样丰富的局面”,陈嘉上说。

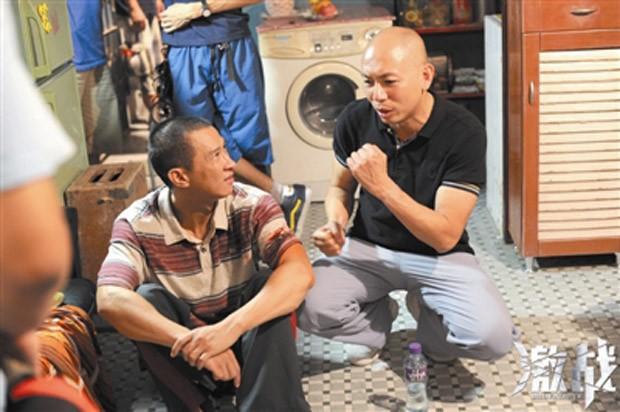

林超贤的《激战》虽是合拍片,但在香港、内地都获得好评林超贤的《激战》虽是合拍片,但在香港、内地都获得好评

就像内地影迷厌弃香港电影“内地版结局”一样,郭子健告诉我们,很多香港影迷但凡看到有内地演员出现,说普通话台词,就将一部影片当作合拍片一棍子打死,“连《一代宗师》这么厉害的电影,就因为是合拍片就不看,这太可笑了,《寒战》《激战》看起来都很港味,但也是合拍片,《桃姐》也是合拍片。合拍只是一个制度,是一种拿钱的办法,并不是类型”,郭子健有些激愤。

林超贤也说,“虽然我拍的是合拍片,但我的动作警匪片还是纯‘港味’的。哪怕是拿着内地的钱拍自己的电影。只要作品好,拿谁的钱又有什么不一样呢?”

2000年入行的郭子健说,跟自己当年一起入行的朋友,很多人没坚持下来。彭浩翔和郑保瑞都是留下来的人,熬到现在,拍片的机会也多了。

十多年前的香港电影行业相当不景气,年轻入行者完全看不到希望,整个香港给新导演的生存空间非常有限。郭子健做过美术设计、演员和编剧,根本不敢做太多导演梦;郑宝瑞只能用几十万港币的投资,花几天时间拍质量很差的小片。

黄修平的《狂舞派》立足本土,只在香港和广东上映过,他的下部作品可能是合拍黄修平的《狂舞派》立足本土,只在香港和广东上映过,他的下部作品可能是合拍

黄修平在拍成《狂舞派》之前,找投资找了多年,好不容易在金马创投会上获得了资金支持,创作的时候他们连一个办公场所都没有。黄修平说:“我们当时四处流浪,在茶餐厅、便利店等地方讨论工作,那个时候的梦想就是做一部电影。”不为赚钱,只为表达梦想。

《打擂台》获得金像奖之后,郭子健的机会变多了,可以去拍《西游降魔》了,但当他要接触大制作《救火英雄》时,老板依然质疑:“要炸香港啊?要全部停电啊,好费钱啊”,他只能一直摆手并忽悠老板说:“不用很多钱,都是特效。”

有“最有追求富二代”之称的麦浚龙看起来虽然不差钱,《僵尸》1500万的投资也在威尼斯被人惊叹“200万美金能拍出这样一部影片“?

如今的香港电影圈,新导演面临的是可能是被资本绑架,但他们遇到机会还是想试水更大的空间,再度开启生命力旺盛的野蛮生长。为了过内地审查,麦浚龙已经找了《毒战》的剪辑师帮他剪一个内地版本送审《僵尸》。

《狂舞派》因为不是合拍片,只能在粤语地区上映。刚加冕金像奖最佳新晋导演的黄修平告诉我们,他本身并不抗拒合拍片,但很难接受审查上的限制,过审所需要做出的改动,“与其损失电影的创作灵魂,我宁可在香港用小一点的资金去拍。”但是他也坦然,自己的下一部电影是跟寰亚合作,很有可能是合拍片。

无论是什么形式,这都是一群从香港电影文化里浸润出来的老中青三代导演,他们没有任何包袱。郭子健教了我们一个词,叫做“走精面”,问他什么意思,他说,“什么挣钱做什么,市场在什么地方做什么,没有文化包袱,这是全香港的精神。”